よく知りもしないくせに

監督:ホン・サンス

出演:キム・テウ、コ・ヒョンジョンほか

日本公開:2012年

食べて、飲んで、恋をして。韓国のにぎやかな食卓が生み出す会話の応酬

韓国の堤川(チェチョン)に映画祭の審査員として呼ばれた映画監督・ギョンナムは、かつての親友・サンヨンと遭遇します。サンヨンの家で彼の妻と共に飲み明かした翌日、ギョンナムはサンヨンから「二度と自分の前に現れないでくれ」と絶交を言い渡されてしまいます。数日後、済州島を訪れたギョンナムは、先輩・チョンスの妻となった元恋人スンと再会し・・・

韓国映画というとドロドロした人間ドラマや、壮大な歴史ドラマ、あるいは年輩の方好みなイメージがある方がいるかもしれませんが、本作はゆったりとしながらもコミカルな展開と親近感のわく登場人物たちが、年代を問わずとっつきやすい内容にしてくれています(スターもしっかり出演しています)。

ホン・サンス監督の作品で最も特徴的なのは、登場人物たちが食事をおいしそうに食べ、豪快に酒を飲み、フランス映画さながらの人生談義を繰り広げるシーンです。緑色のビンが特徴的な焼酎、ビール(hiteという国産銘柄)がずらっと机にならび、ギョンナムは元恋人宅でモヤシスープを飲みたいとリクエストしてコチュジャンをあわせて食べたりするなど、韓国の日常的な食生活を垣間見ることができます。

食事シーンというのは映画によく出てきますが、会話の糸口程度で、ドラマ展開を置いてけぼりにして食事内容が話題の中心になることはあまりないかと思います。しかし、旅にとってもそうであるように、特に異国の映画を見る際に食事シーンを楽しみにしている方は多いはずです。

どのような食器を使っているのか(あるいは「手で食べるのか!」「葉っぱが食器なのか!」などと驚くこともあるでしょう)、どのように乾杯するのか、グラスが空いたら誰が注ぐのか、会計は誰が払うのかなど、ささいなことから文化も見えてきます。

そうした楽しみもさることながら、この映画における食事シーンは、恋愛という「人間の欲」を語るストーリーの流れの中で大切な役割を果たしています。人間は1ヶ月ほどは水だけでも生存できるそうですが、やはり普通に暮らしていればお腹が空いてきて、食事をしなければなりません。時に食べ過ぎ、時に飲み過ぎ・・・登場人物たちの恋愛模様に沿うように、食事シーンが絶妙に添えられています。

済州島の自然や堤川ののどかな風景も見どころです。主人公たちと一緒に異国の食卓に加わるような心持ちで、気軽に鑑賞しみてください。

©GARUDA FILM 配給:ムヴィオラ

©GARUDA FILM 配給:ムヴィオラ

(C)2015 Jafar Panahi Productions

(C)2015 Jafar Panahi Productions

(C)Primeworks Studios Sdn Bhd

(C)Primeworks Studios Sdn Bhd

(C)Yorgos Mavropsaridis

(C)Yorgos Mavropsaridis

(C)2015 Netop Films, Hark Kvikmyndagerd, Profile Pictures

(C)2015 Netop Films, Hark Kvikmyndagerd, Profile Pictures

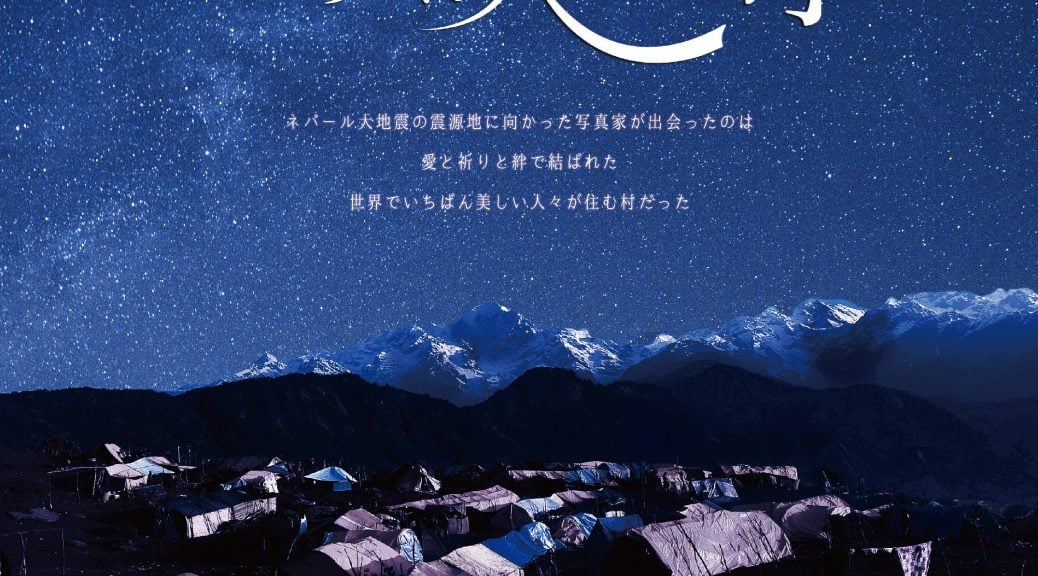

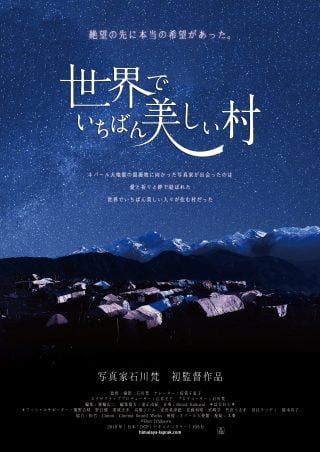

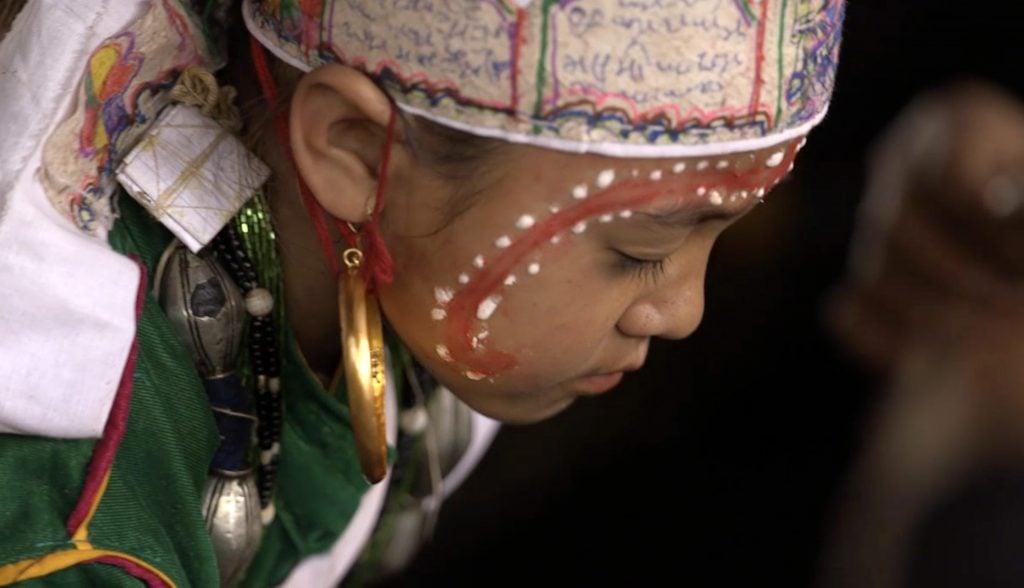

(C)Bon Ishikawa

(C)Bon Ishikawa

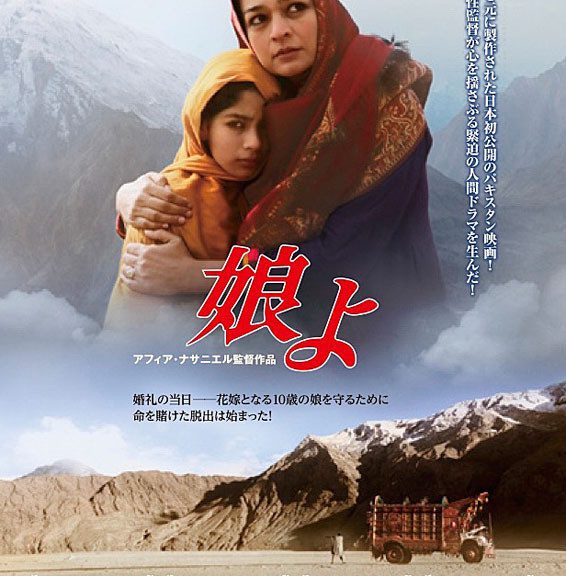

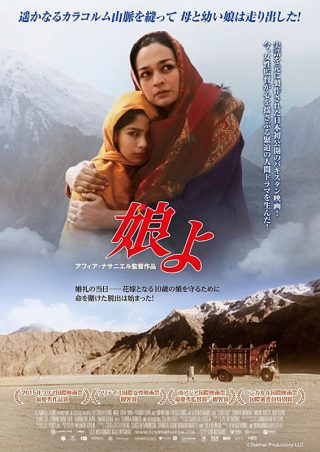

©Dukhtar Productions LLC.

©Dukhtar Productions LLC.

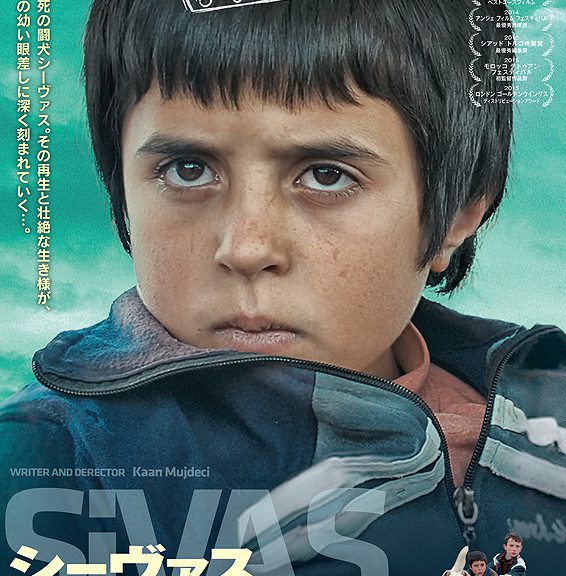

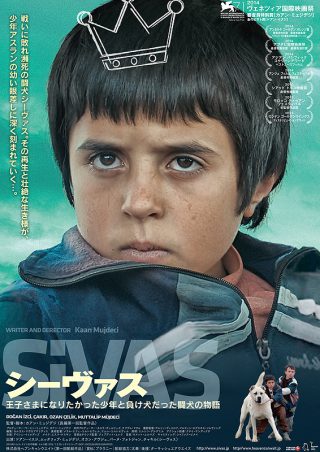

(C)Bandai Visual, Bitters End, Office Kitano

(C)Bandai Visual, Bitters End, Office Kitano