花咲くころ

監督:ナナ・エクフティミシュヴィリ、ジモン・グロス

出演:リカ・バブルアニ、マリアム・ボケリアほか

日本公開:2017年

長く暗い戦争のあと、誰がために花は咲く

1992年春、ジョージアの首都・トビリシ。1991年にソ連から独立を果たしたものの、少数民族問題をめぐる武装紛争が郊外では続いている。14歳の少女エカとナティアは幼なじみで、生活物資の配給を待つ騒がしく長い列の中で、おしゃべりをするのがささやかな楽しみだった。エカの父は刑務所に入っているが、理由ははっきりわからない。ナティアに思いを寄せる青年・ラドは彼女に弾丸1発の入った銃を護身用にと手渡す。希望と不安の間を揺れ動く彼女たちの日常は、しだいに不安の方に傾いていく。

時代の変わり目は、時に花にたとえられます。キルギスのチューリップ革命、チュニジアのジャスミン革命、そしてジョージアにも2003年にバラ革命と呼ばれる政変がありました。

『花咲くころ』というタイトルの中で、「花」という言葉が示唆するものは何なのか。「花」は何色なのか。それは観客の想像に委ねられています。主人公である2人の少女たちと想像することもできますが、私は時代の流れそのものと感じました。

この映画で描かれている1992年ジョージアの過渡期におけるもどかしさは、「もうすぐ〜ができる」「まだ〜ができない」という社会的な制約がまだある14歳という主人公たちの年齢によって、より際立った描写になっていると感じました。この映画が製作されたのは2013年ですが、2003年のバラ革命や2008年のロシアとの紛争を経て、約20年前の出来事を振り返る必要があったのでしょう。

日本も例外ではありませんが、過去に起きた災いや悲劇の原因を根本的に問い直すことは、未来を形作ることにつながっていきます。そして、旅や映画鑑賞を通して様々な物事を目にすることは、過去を見つめ直す重要な手段のひとつです。

本作では、ある場面でのエカのダンスが、観客を揺さぶるひときわ強い力を持っています。誰にも向けられていないようで、強く誰かに訴えかけるような迫力のシーンから、私は赤い色の花を連想しました。

見る人によって違った花の色を想像させてくれる『花咲くころ』は、2月3日(土)より岩波ホールにてロードショーほか全国順次公開。その他詳細は公式ホームページをご覧ください。

トビリシ

クラ川に面したジョージア(グルジア)の首都。ペルシャ系、トルコ系、モンゴル系と様々な民族の侵略を受けて来た歴史を持ちます。市内を一望できる丘の上にはジョージア正教のメテヒ教会が建ち、旧市街の中にも数多くの教会やシナゴーグが建っています。

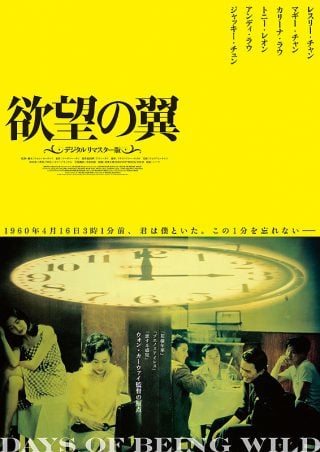

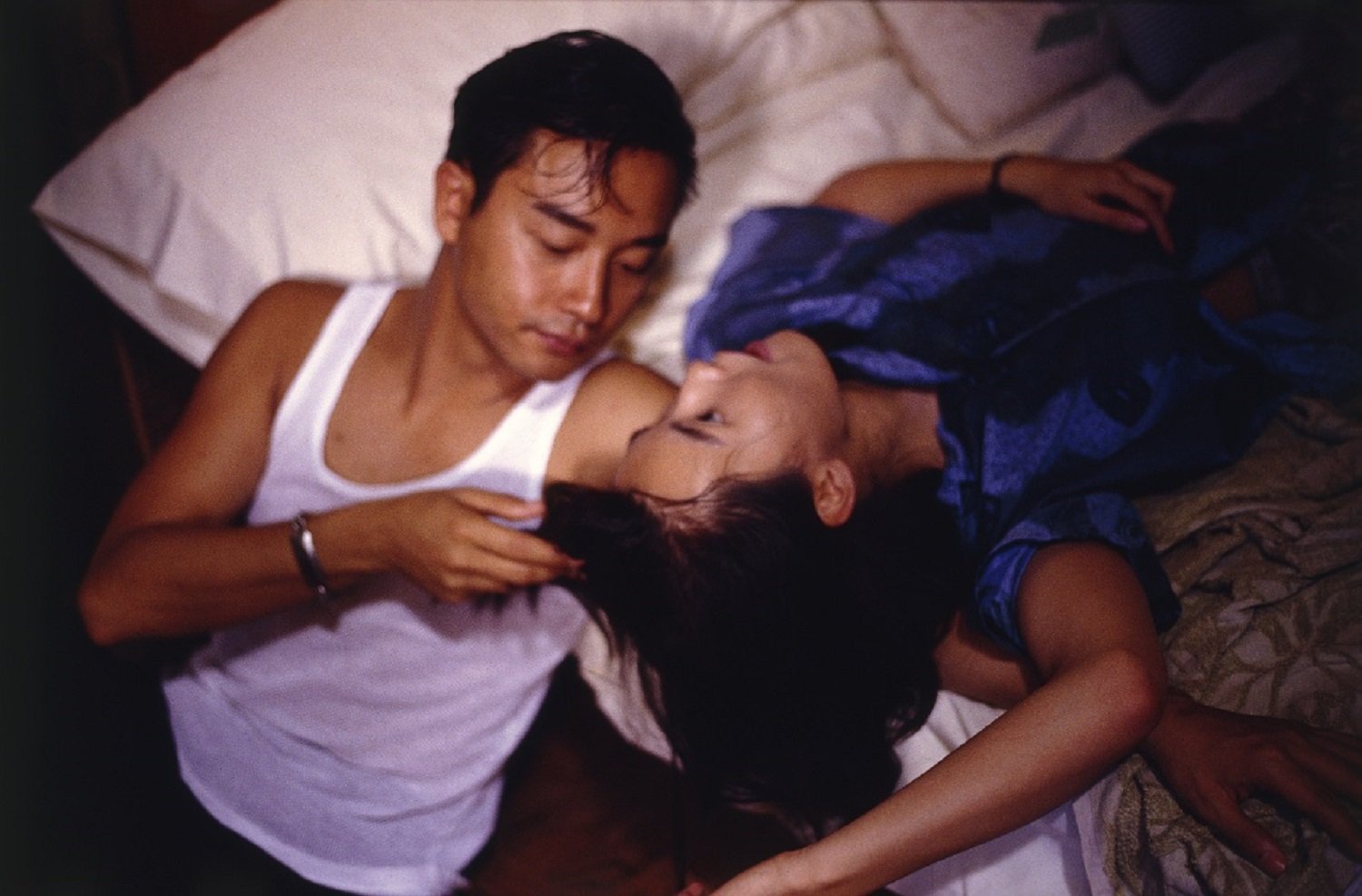

(C)1990 East Asia Films Distribution Limited and eSun.com Limited. All Rights Reserved.

(C)1990 East Asia Films Distribution Limited and eSun.com Limited. All Rights Reserved.

(C)ANDOLFI – GRANIT FILMS – CINEKAP – NEED PRODUCTIONS – KATUH STUDIO – SCHORTCUT FILMS / 2017

(C)ANDOLFI – GRANIT FILMS – CINEKAP – NEED PRODUCTIONS – KATUH STUDIO – SCHORTCUT FILMS / 2017

(C)2004 AVVENTURA FILMS – PERIPHERIA – FRANCE 3 CINEMA – VEGA FILMS

(C)2004 AVVENTURA FILMS – PERIPHERIA – FRANCE 3 CINEMA – VEGA FILMS

(C)TRIO IN PRAGUE 2016

(C)TRIO IN PRAGUE 2016

(C)HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION TOMSON INTERNATIONAL ENTERTAINMENT DISTRIBUTION LIMITED FRANKLIN CULTURAL CREATIVITY CAPITAL CO., LTD ATOM CINEMA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

(C)HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION TOMSON INTERNATIONAL ENTERTAINMENT DISTRIBUTION LIMITED FRANKLIN CULTURAL CREATIVITY CAPITAL CO., LTD ATOM CINEMA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

(c)Behrouz Badrouj

(c)Behrouz Badrouj

(C)2013 Cinema One Originals

(C)2013 Cinema One Originals