10月、小笠原・父島沖で出会った子マッコウ。怒っているようにも見えるし、船に興味を持っているようにも見えました。船の上は、みんな大興奮です!

この季節、母マッコウが深海へ採餌に行っている間に一人でいる子供マッコウをしばしば目撃しました。

Video & text : Mariko SAWADA

Observation : Oct 2020, 父島沖、小笠原諸島

Special Thanks to 笠井船長、くぼちゃん – FISH EYE

2020年12月6日

2020年12月6日

10月、小笠原・父島沖で出会った子マッコウ。怒っているようにも見えるし、船に興味を持っているようにも見えました。船の上は、みんな大興奮です!

この季節、母マッコウが深海へ採餌に行っている間に一人でいる子供マッコウをしばしば目撃しました。

Video & text : Mariko SAWADA

Observation : Oct 2020, 父島沖、小笠原諸島

Special Thanks to 笠井船長、くぼちゃん – FISH EYE

2020年11月22日

2020年11月22日

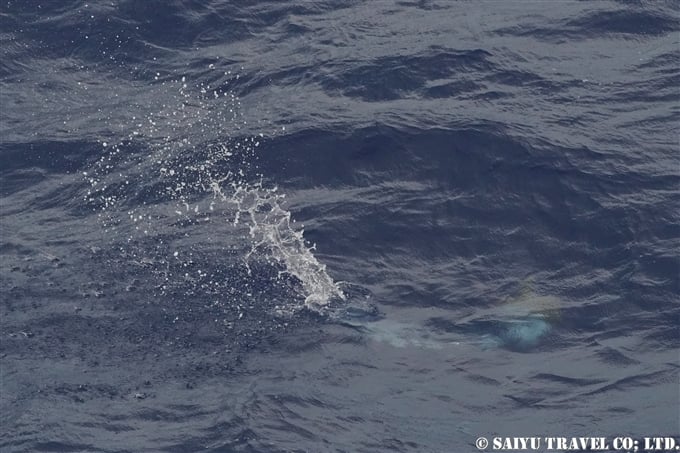

10月、海のコンディションの良い日に父島沖のマッコウクジラ海域へ。この日は探し始めて間もなくいくつかの群れと出会いました。それぞれ、3~6頭くらいで行動していました。

そして、母マッコウが深海に行っている間、一人で待っている子供マッコウを発見。

もう、飛んでいるかのようにスケスケ。子供は体色は明るい色をしていますが、しっかりマッコウクジラらしい、皮膚のしわがあり、ダルマザメに噛まれたと思われる跡も。

こちらの子供マッコウは逆さまに向いて船へ向かってきました、ここまで近づくとカチカチというクリック音も船上まで聞こえます!

マッコウの下あごがクッキリ見えます!!

一度離れましたが、また船へ向かってきました。今度は口が空いています。

子供マッコウの開いた口。カチカチカチとクリック音もガッツリ聞こえています。

なんと船のきわでヒレを閉じて回転、コバンサメが慌てていました。これは攻撃態勢?

父島の方向へと向かうマッコウクジラ。

この子供マッコウは船のそばにきて顔をあげたり、船の上を見ようとするしぐさも。

子供マッコウはしばらく船といると離れていき、やがて母マッコウや群れに合流していきました。小笠原ではメスと子供からなる群れが見られますが、いつか交尾にやってきた雄マッコウとも出会えるのでしょうか?この透明度の海で雄のマッコウクジラを拝みたいものです!

Photo & text :Mariko SAWADA

Observation : Oct 2020, 父島・小笠原諸島

Special Thanks to 笠井船長、くぼちゃん – FISH EYE

2020年11月10日

2020年11月10日

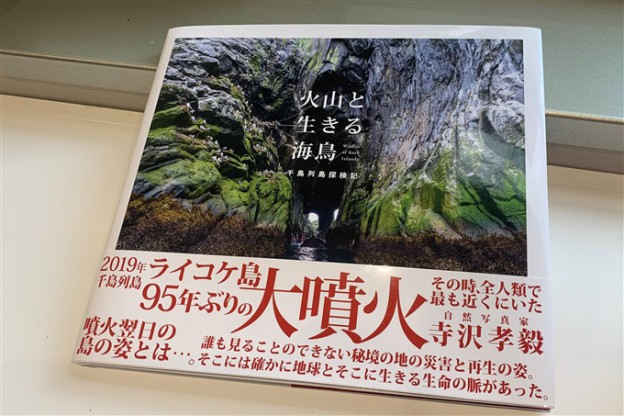

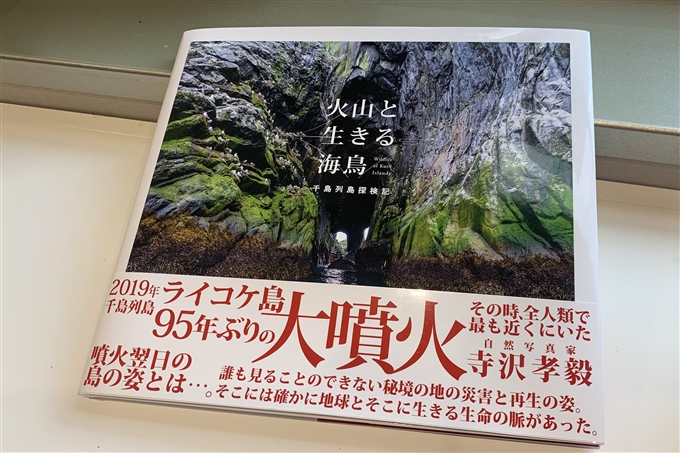

天売島の自然写真家・寺沢孝毅氏の本の紹介です。2019年の千島列島での撮影取材をもとにした記録です。

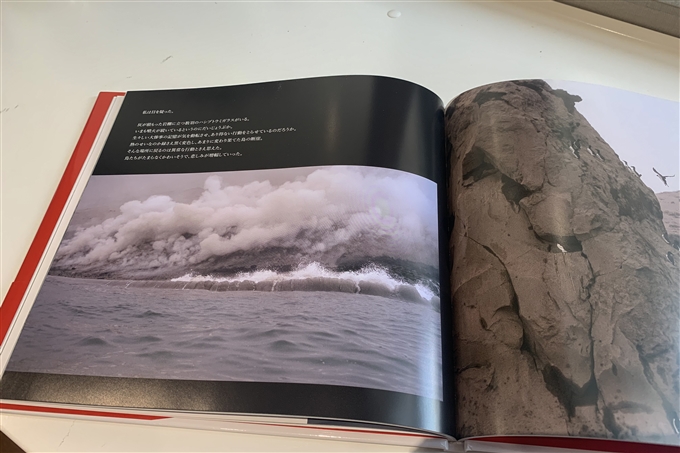

2019年6月22日、千島列島中部のライコケ島で起こった大噴火。ニュースを聞いたのはウシシル島での撮影の最中でした。そして翌日、朝の撮影を終えた後、およそ6時間かけてライコケ島へ向かいました。

途中の海域で出会った、繁殖地を失ったトド、ライコケ島沖のおびただしい数のフルマカモメ。環太平洋火山に位置し、今も活発な火山活動がある千島列島、だからこそ人の手が入らず海鳥が大繁殖する島々。でもその現実は厳しいものでした。行き場のないたくさんの海鳥たち、傷つき、茫然としているように見えるシラヒゲウミスズメやウミバト・・・。今年の繁殖は絶望的です。

そんな中、寺沢氏は次に訪問したチリンコタン島に噴火から復活した海鳥たちの姿を見つけます。チリンコタン島は定期的に噴火を繰り返し、2017年にも噴火した島。その再生の様子も描写されている貴重な記録です。

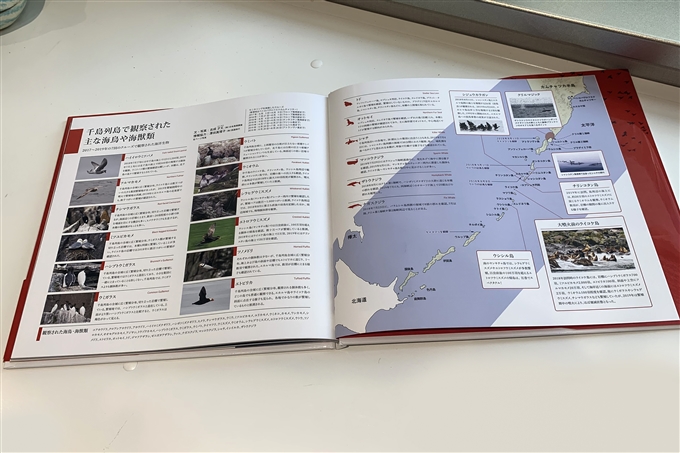

最後のページには、西遊旅行が2017年~2019年の千島列島7航海で観察した海鳥や海獣を紹介しています。鳥類はホビーズワールドの吉成才丈氏が執筆され、私は海獣類のページの写真と情報提供をさせていただきました。

全編通して、千島列島の自然と繁殖期の美しい海鳥たちの写真がいっぱいです。本はネイチャーライヴさんのホームページから購入可能です。

Text : Mariko SAWADA

Reference : 2019年6/15-6/27「海鳥の聖域 千島列島探検クルーズ」

※2021年の千島列島探検クルーズも暫定発表しました!

2020年10月15日

2020年10月15日

2航海滞在した小笠原の旅もいよいよ終わりです。いつもジーンと感動する小笠原名物、お見送りタイム。

お見送りをする船から見たおがさわら丸。今回は2航海滞在だったので、一度「お見送り」をすることが出きました。おがさわら丸の引き波、他のお見送りの船の引き波に気をつけながらポジション取りをします。

おがさわら丸から見た、「お見送り」。海のツアーを展開する事業者が総出で見送ってくれます。「いってらっしゃーい」の声が響きます。

私たちがお世話になったFisheyeのビーストマスター号と久保田君のバク転。このあと次々とみなさん海へ。アシヒレを付けないで海に飛び込むのは怖いものです。

聟島列島付近でおがさわら丸につくカツオドリが一気に増えました。今日はトビウオフィーバーのようです。

トビウオを追って海に飛び込んだカツオドリ。

何とかギリギリキャッチ。

でも横取りされそうになるカツオドリ。

負けません!

こちらでも潜水して魚を追うカツオドリ。

無事に魚をくわえて上がってきました。

でも気をぬくと魚ははねて逃げてしまいます。慌てるカツオドリ。

群れにまじって、こんな子が。成鳥手前くらいのステージのアカアシカツオドリでしょうか。そしてどこで繁殖しているのでしょうか。

夕陽のころ、アカアシカツオドリ成鳥も現れました。

アイレベルで飛んでくれたアカアシカツオドリ。

こんな光景をひたすら見続け、日没です。船の後方には20羽ほどのカツオドリがついて見送ってくれました。夕陽の中のカツオドリの「お見送り」に、甲板にいた皆様もうっとり。

おがさわら丸からのサンセット。このあとトップデッキは星を眺めるカップルの場所となりました。我々は船室へ。

Photo & text : Mariko SAWADA

Observation : Sep 2020, おがさわら丸、小笠原航路

2020年10月9日

2020年10月9日

9月の第一便のおがさわら丸で出会った海鳥です。出向前は「悪天候に覚悟」と言われていました、そんなに荒れることもなく、甲板を閉ざされることもなく、明るい間はフルで観察できるコンディションでした。

御蔵島付近ではたくさんのオナガミズナギドリが飛んでいました。でもちょっと距離が遠く・・。大型のミズナギドリ、一度近くで見てみたいものです。

そして日没前に現れたのがアオツラカツオドリ。甲板にいたバードウォッチャーのシャッター音が響きます。

アオツラカツオドリ。この付近では小笠原諸島西之島で繁殖記録があるとのことですが、西之島は現在噴火中。昨年、千島列島のライコケ島の噴火で繁殖地を失った無数の海鳥を目撃しただけに、自然のこととはいえ胸が痛みます。どこからきたアオツラカツオドリでしょうか。

おがさわら丸にタダ乗りしていたイソシギ。

南へ向かって飛んでいきました。海も少し荒れ始め、そして日没です。

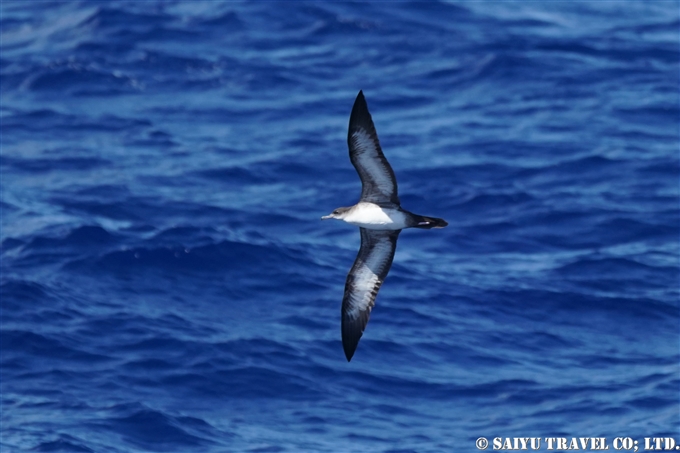

翌朝、朝からオナガミズナギドリ、アナドリの姿が船の周りに。

オナガミズナギドリは小笠原諸島の島で繁殖しており、島回りでも簡単に観察できるミズナギドリです。

アナドリ。父島群島の南島・東島で繁殖しています。小さくウミツバメちっくです。

ようやくアナドリが近くに!

そしてカツオドリの登場です。おがさわら丸がはね上げるトビウオなどを狙って、結構アイレベルの高さでも飛んでくれます。

この雄のカツオドリ、めっちゃ魚をロックオン。

海に飛び込んで魚を追うカツオドリです。

今回は甲板でHobby’s Worldの吉成さんと出会えて大変ラッキーでした。

Photo & text : Mariko SAWADA

Observation : Sep 2020, おがさわら丸、小笠原航路

2020年10月3日

2020年10月3日

9月、小笠原諸島の海で出会った親子マッコウクジラです。

おがさわら丸は東京竹芝桟橋を出る時に「大型台風が直撃した場合には復路の折り返し便がなくなることを承知で乗船してください」と。そんな心配の中出航しましたが、父島滞在中は大きく荒れることはありませんでした。ただ、「マッコウ海域」に行くために、海況が落ち着くのを待たなくてはなりませんでした。

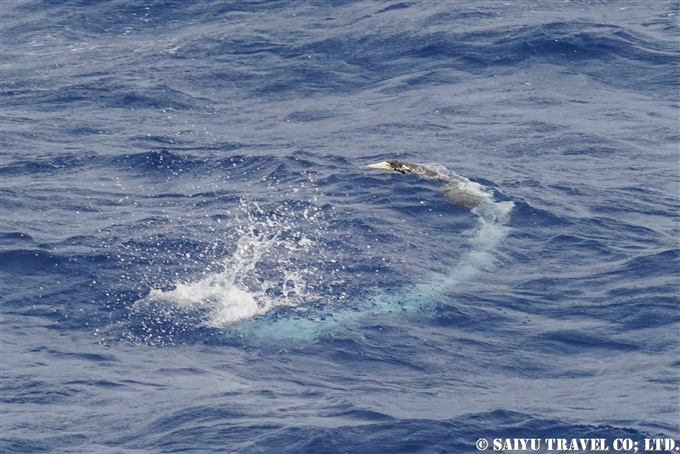

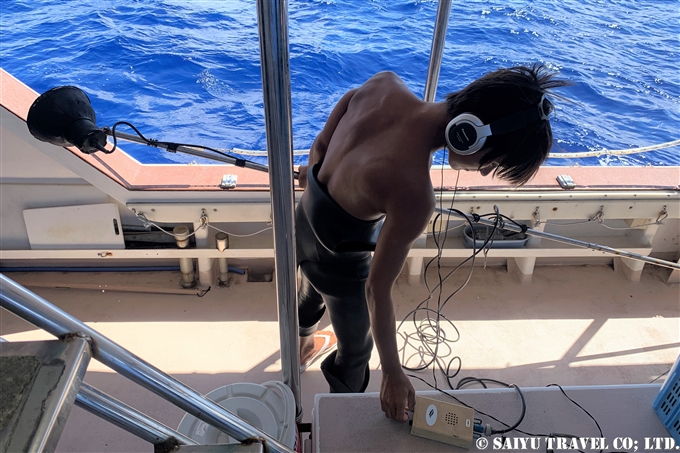

ようやくマッコウ海域へ。マッコウクジラのクリック音をひろい、たくさん音のする方向へ船を走らせます。ちらばった方向からクリック音が聞こえてきました。

みんなでブローが上がるのをあがるのを探します。

親子クジラです。お母さんクジラのブロー。マッコウクジラのブローホールはひとつで、体の中心より左側にあり、斜めに噴き出します。この海域にはマッコウクジラが散らばっており、いろんな方向からブローが上がるのが観察されました。

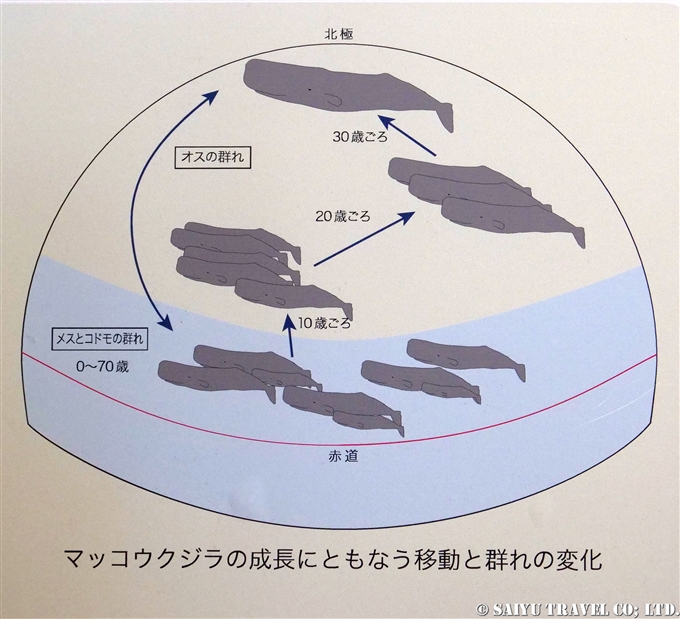

子供クジラのブローです ♪

マッコウクジラは血縁の近い雌同士で群れを作り、暖かい海に生息します。この群れで生まれた雌はそのまま母親と同じ群れにとどまり、70年ほどと考えられる一生をその群れで過ごします。雄は成熟すると生まれた群れを離れて同じくらいの年齢の雄と群れを作り、餌を求めて徐々に寒い海域に海遊するようになります。成長するに伴い群れの個体数は減っていき、より高緯度の海へ。知床の根室海峡や千島列島で見られる大きなマッコウクジラはすべて雄です。

これまで雄のマッコウクジラを観察する機会が多かったので、小笠原の雌のマッコウクジラのグループは小ぶりで可愛らしいものでした。そして3mほどの超かわいい赤ちゃんまで!

笠井船長は小笠原で雄のマッコウクジラを見たことないとおっしゃってました。大きく成長した雄は時々南の海域に戻り、雌の群れを渡り泳いで交尾を行うということなのですが・・・。

この子は頭にコバンザメをつけています、潜航したり浮上してくるときにひっつくのですね。

お母さんクジラがヒレを上げました。

お母さんクジラは深海へとイカなどを求めて潜航していきますが、子クジラはまだ潜れません。このあとしばらく一人で海上で待つことになります。

まだ3mもない小さな赤ちゃんマッコウクジラ。

なんと船の方へ近づいていてお腹を見せてくれたりしました。しばらくは船から遠のいたり、近寄ったりしていましたが、一定方向に泳ぎだし、私たちもちょっと後をつけさせてもらいました。

そして浮上してきたお母さんクジラと合流です。

マッコウクジラの親子の時間。

あまりしつこくしてはいけません、このくらいで親子から離れ、二見港へ戻りました。さぁ、つぎはシロワニだ(笑)!

Photo & text : Mariko SAWADA

Observation : Sep 2020, 父島海域・小笠原諸島

Special Thanks : Fisheye のみなさま

2020年9月3日

2020年9月3日

千島列島の「中千島」にあるヤンキッチャ島で見た座礁したマッコウクジラ。この時、大きな嵐があり2日待って千島列島に入り、ようやくたどり着いたヤンキッチャ島で最初に見た光景でした。

嵐の時に島のクレーター湾に入り込み、出られなくなったのか、その前に漂着し力尽きたのか。

ヤンキッチャ島のクレーターに入ったところで見つけたマッコウクジラ。

この表は知床半島、羅臼の「羅臼ビジターセンター」にある、マッコウクジラに関する展示です。根室海峡から以北で見られる個体は成長したオスで1~2頭で行動しています。この死んだマッコウクジラも大きなオスでした。

小笠原で見られるマッコウクジラの群れはメスと子供の群れ、時々交尾にやってくるオスなんですね。

恐る恐る近づいて観察。中千島の島にはヒグマはいないので安心ではありますが、傷つき死んだ生き物を見るのは悲しいものです。

水温・気温が低いからでしょうか、この時は匂いは気になりませんでした。近寄って観察。

15mは軽く越えるであろう、オス。

マッコウクジラの口。マッコウクジラは歯を持つ地球上最大の生き物であり、最大のハクジラ。歯は1個1キロの円錐形で間隔を開けて並んでいます。上の歯は表面上はありません。この下の歯をオス同士の戦いに利用したり、深海でイカを噛み切って歯にひっかけて子クジラに与えたり・・・マッコウクジラなりの使用方法があるようです。

私たちが離れるとオオセグロカモメが集まり始めました。

この島にはかつて日本人が「ブルーフォックスの毛皮」の養狐のために連れてきたコマンダー諸島のアオギツネ(ホッキョクギツネ)が暮らしています。いずれは彼らの糧となるのでしょうか。

これはその一週間後に訪れたときの写真です。かなりの悪臭になっていました。そして私が想像したような「アオギツネの糧」にはなっていませんでした。アオギツネは新鮮な海鳥にありつけるので、クジラの死肉は関係なかったようです。

今年の夏に同じ場所に行ったら骨になったマッコウクジラが見られるのかと期待していましたが、コロナでそれも1年延期になってしまいました。

死んだマッコウクジラの写真だけだと悲しいので、千島列島のライコケ島付近で出会った元気なマッコウクジラの写真です。大きなオスのマッコウクジラでした。

千島の深い海へと潜っていくマッコウクジラです。

Photo & Text : Mariko SAWADA

Observation : Jun 2019, Yankicha Island, 千島列島 Kuril Islands, Russian Far East

2020年8月27日

2020年8月27日

ダイビング中にザトウクジラに出会えたら・・・そんな夢が実現した小笠原。これまでも水中で「歌」を聞き、その声の大きさにすぐそばにいるんじゃないのかとドキドキしたこともありました。

ダイビング中にザトウクジラに出会えたら・・・そんな夢が実現した小笠原。これまでも水中で「歌」を聞き、その声の大きさにすぐそばにいるんじゃないのかとドキドキしたこともありました。

南島~閂島の間にあるポイント、閂ロック。入る前から親子クジラがそばにいたので、気にはしていましたが、水中で遭遇することになるとは。

向かっている方向に「棒」のようなものが。じっとしている母クジラの尾でした。そこへ呼吸しておりてきたクジラの赤ちゃんが。私たちを見てしまい、親子で泳ぎ去っていきました。

時間にして40秒の出来事です。

水底から見上げたザトウクジラの大きさ!

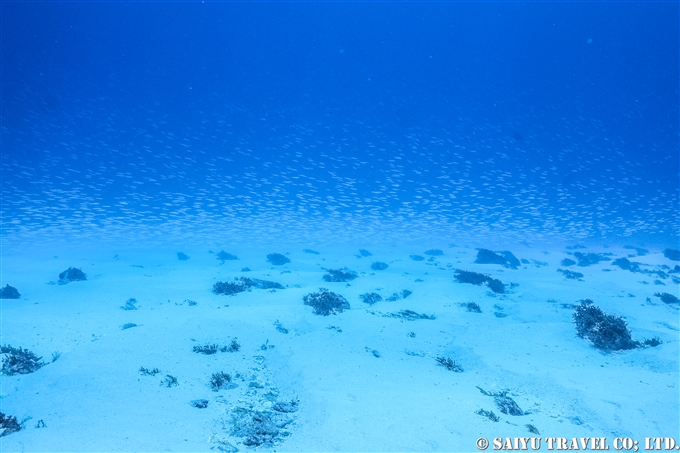

最後に小笠原固有種「ミナミイカナゴ」の舞。閂ロックは白砂の美しいポイントで、ミナミイカナゴが雪が降るように舞う姿は大変美しいものでした。

Photo/video & text : Mariko SAWADA

Observation : April 2020, 南島-閂島、小笠原諸島

Special Thanks : Fisheye

2020年6月12日

2020年6月12日

小笠原諸島、聟島列島の嫁島で出会ったミナミハンドウイルカ Indo-pacific bottlenose dolphinの群れとその白い赤ちゃんです。

船長の「イルカだ~船の前に」の声。カメラをもって駆けつけると、「アレ?めっちゃ白い」。ミナミハンドウイルカの白い個体です。ポイントは嫁島の「マグロ穴」付近。

嫁島の「マグロ穴」は聟島列島の人気ダイビングスポット。イソマグロが巻いている楽しいポイントです。

こっちに向かうイソマグロの向こうにイルカ?!

イルカがイソマグロを蹴散らしてる・・・。さらに白い個体が!!

「嫁のマグロ穴」という宇宙です・・・。

サービス満点のミナミハンドウイルカたち。成長すると腹部に斑点が現れるのがミナミハンドウイルカの特徴とのこと。ミナミハンドウイルカは2000年にハンドウイルカの亜種から別種として認められるようになりました。

船にもどってからのシュノーケリングでも遊びに来てくれたミナミハンドウイルカたち。

船の上にいる人にも大サービス。この白い赤ちゃん、アルビノなのか、白化個体なのか・・・。体に黒いところも見られ、ピンクっぽくないのできっと白化個体だろうなぁ・・・などといろんな話をしながら、皆、興奮は冷めません。

この子が無事に育ちますように!

Photo & text : Mariko SAWADA

Observation : April 2020, 嫁島、聟島列島、小笠原諸島

Special Thanks : Fisheye

2020年5月28日

2020年5月28日

4月上旬の小笠原諸島、父島。ホエールウォッチングなどで船に乗る際に二見湾のとびうお桟橋でムナグロ Pacific Golden Plover を見ることができました。

とびうお桟橋は「とびうおの日時計のモニュメント」がある桟橋で、ダイビングや観光の船が係留している桟橋です。季節によっては夜に大きなマダラエイやシロワニが見られることでも知られています。

このとびうお桟橋には陸とつながっていないブロックがあり、ここでは朝に夕にムナグロたちを見ることができました。北極圏近いツンドラで夏に繁殖するムナグロは越冬のために東南アジアや遠いところでは東アフリカ、オーストラリアまで渡りを行いますが、日本ではこの小笠原諸島で越冬しています。

夏冬中間羽のムナグロ。

だいぶ夏羽に近いムナグロ。

個体によって差がありますが、冬羽と夏羽の中間期のムナグロを見れるのは、とびうお桟橋発着時の大きな楽しみでした。

Photo & Text : Mariko SAWADA

Observation : Early April, 2020, 父島、小笠原諸島