2022年9月のバルデス半島・ヌエボ湾には、1,480頭のミナミセミクジラが繁殖・子育てのために集まりました。6~10月にバルデス半島にやってくるミナミセミクジラは繁殖や哺育中心の生活をしていますが、もちろん摂餌もします。南半球の夏に高緯度海域で索餌中心の生活を送るような規模ではありませんが、ここではカイアシ類をこしとる、スキムフィーディング Skim Feedingが見られます。

Skim feeding Southern Right Whale

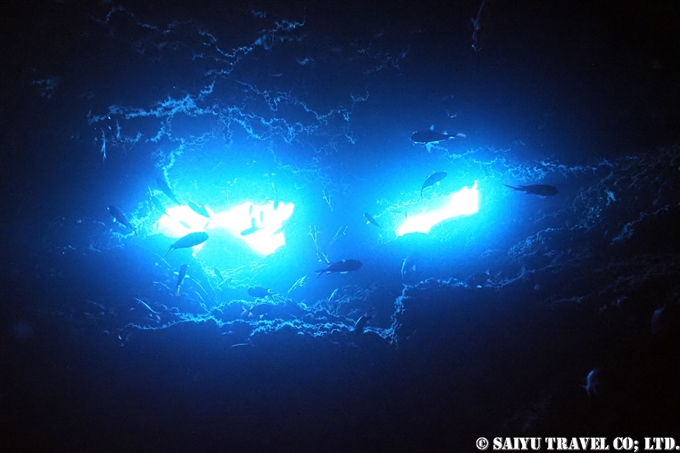

この日の水中の撮影はボートからGo Pro入れただけなので、撮影している間はどんなのが映っているか見れません。水から上げてチェックしたとき、口を開けたミナミセミクジラが映っていて、肉眼では見れてないけど、それはそれはうれしいものでした。

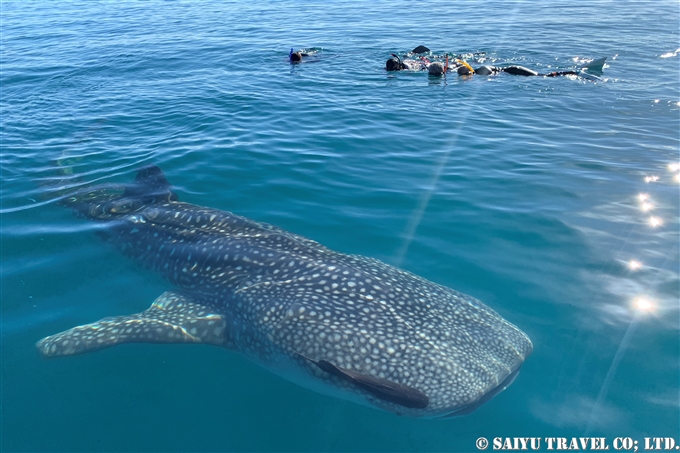

岸の近くの浅い場所で表層のカイアシ類 ( Copepod ) を摂餌しているミナミセミクジラ。このフィーディング・グラウンドには20頭近くが集まっていました。

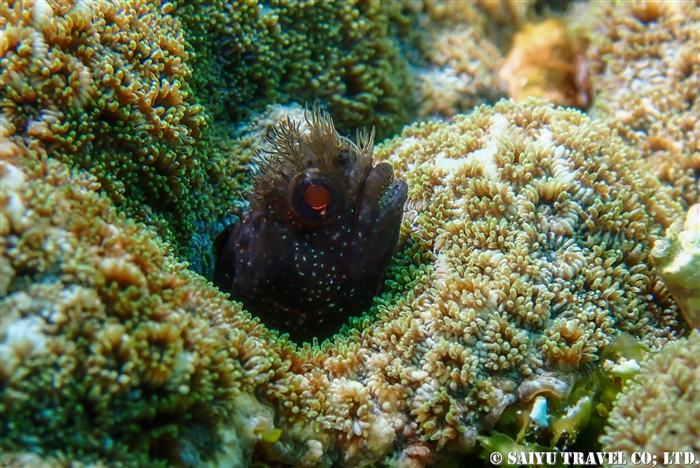

ヒゲがしっかり見えます。

Photography by Chizuko Murata

めっちゃ真正面。もうクジラか何か、わからないですね。

水深100m以上の採餌海域ではお母さまクジラが尻尾をあげて深く戻り、子クジラがそのあいだブリーチングしたり、尻尾バタバタさせて待っています。

尻尾を大きくあげて潜航するミナミセミクジラのお母さま。

母クジラの海中採餌中に、何十回もブリーチを見せてくれた子クジラ。母クジラが戻ってくると水面行動をやめ、母クジラに寄り添うように泳ぎます。

気が付くともう港に戻らないと行けない時間に。宿に戻ってからの写真整理も大変です。

Image : Mariko SAWADA

Observation : Sep 2022, Valdez Peninsula, Patagonia, Argentina

関連記事

Youtube : オタリアと遊ぶミナミセミクジラ

Youtube : ミナミセミクジラの海・ヌエボ湾