父島の南西約10キロにある無人島、南島。南島は父島や母島のように溶岩でできた島ではなく、サンゴ礁でできた石灰岩の島です。

”日本有数の沈水カルスト地形”で、約4000万から2000万年前に海底に堆積した石灰岩が氷期に海水面が下がり陸化した時に浸食が進み、間氷期に海水面が上がるとこの地形が海底に沈み浸食が止まりました。海水面の昇降が繰り返され、今から2万年ほど前の最終氷期の後、再び海水面が上昇して形成されたものが、現在の沈水カルスト地形であると考えられています。

南島では”ラピエ”と呼ばれる鋭く尖った岩や、”ドリーネ”と呼ばれるすり鉢状の窪地(扇池、鮫池等)が見られます。

南島への上陸方法は船で「鮫池」から上陸する方法と泳ぐかカヤックで「扇池」から上陸する方法があります。いずれも悪天候だったり風の向きが悪い場合にはアクセスできず、父島滞在中は「南島は行けるときに行くこと!」です。

4月上旬に泳いで上陸したときの様子の動画です。

扇池のアーチを越えて上陸するビーチ、扇浜はとてもきれいです。上陸してからはガイド氏の指示に従い、定められたルートを歩き「最大2時間ルール」を守って行動します。

上陸した海岸にいたムナグロ Pacific Golden Plover。夏冬中間羽が素敵です。

南島の”ラピエ”と呼ばれる鋭く尖った岩とイソヒヨドリ Blue rock thrush のオス。父島、母島ともに海辺で普通に見られる鳥です。

これは陰陽池と呼ばれる淡水と海水の混ざった汽水湖。雨水と台風の時に流入する海水でなる池で、ここには、渡り鳥が運んだと考えられる水草の「カワツルモ」が育っています。

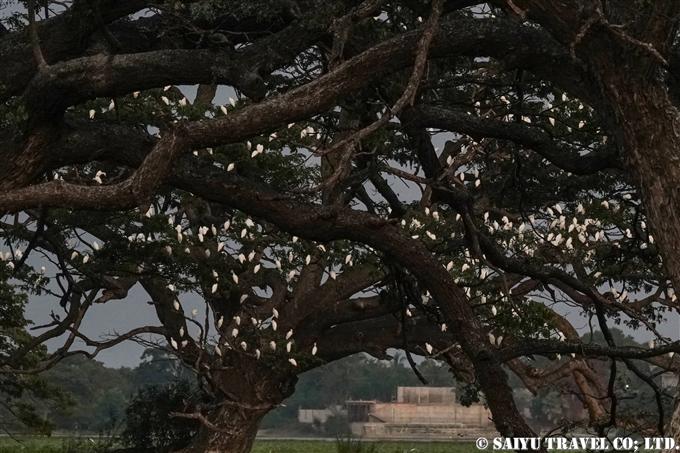

陰陽池にいたセイタカシギ Black-winged stilt 、2羽いました。小笠原では旅鳥。陰陽池は旅鳥の数少ない休息場所になっているようです。

鮫池から扇浜に向かう丘の岩場でみかけたオナガミズナギドリ Wedge-tailed shearwater のペア。4月上旬だったので、早めの繁殖開始です。4~5月に岩の隙間に営巣をはじめ、6月には卵を産むそうです。

そして南島と言えばコレ、絶滅した小笠原の固有種ヒロベソカタマイマイの半化石です。かつてはここに森があったといいます。1000~2000年前に絶滅したそうですが、年代測定の結果300年位前まで生存してたのでは、とも言われています。

そして「鮫池」。名前のとおり、岩場にはネムリブカ White-tip reef shark が群れでいることがあるそうです。この鮫池も侵食によってできた”ドリーネ”です。

そして南島周辺の海では1~4月の間、たくさんのザトウクジラの親子の姿を見ることができます!

Photo/video & text : Mariko SAWADA

Observation : April 2018, 2020 南島,小笠原諸島

Special Thanks : Fisheye

Reference : 東京都文化情報データベース”小笠原南島の沈水カルスト地”、世界遺産小笠原(楽学ブックス)、小笠原ハンドブック(南方新社)