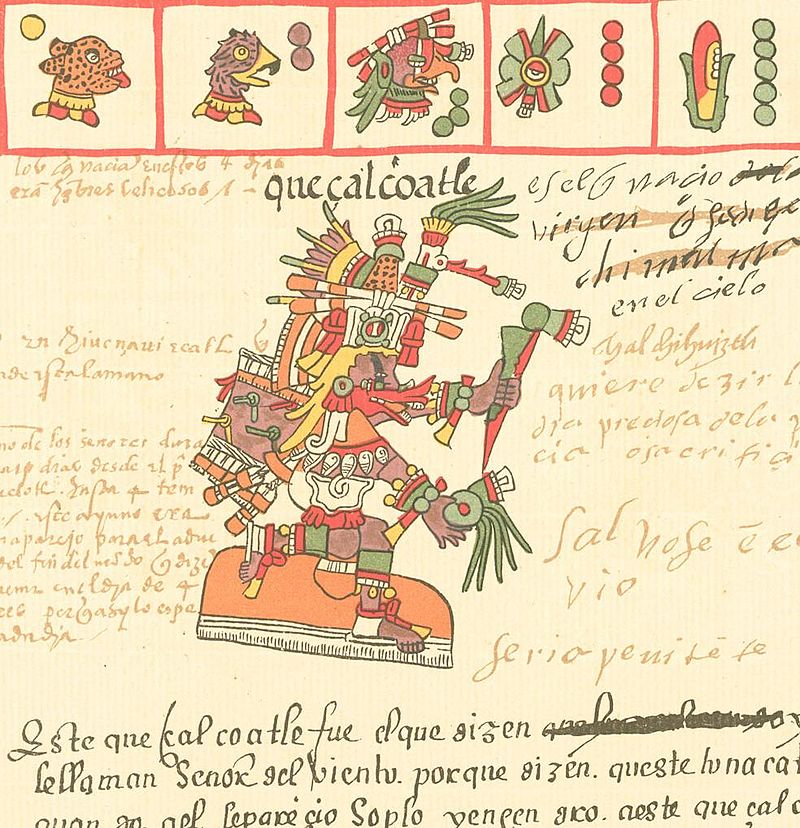

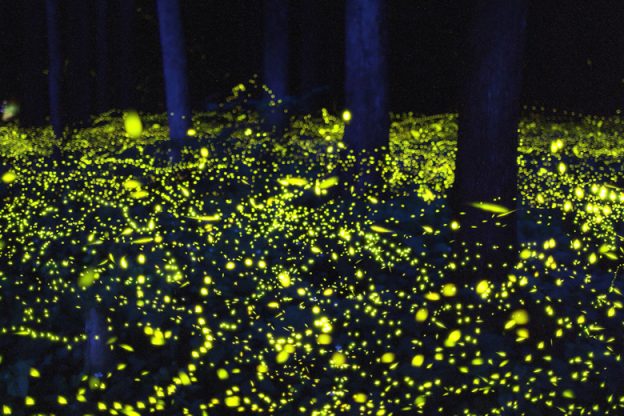

ヒメボタルの乱舞

和良川の支流や山間部にかけて観賞できるホタルはゲンジボタル(源氏蛍)とヒメボタル(姫蛍)の2種類です。みなさん、ホタルは皆、川辺に生息していると思っていませんか?日本に生息するホタルは約50種類いますが川辺に住む蛍は3種(ゲンジボタル、ヘイケボタル、クメジマボタル)。この3種のみが幼虫時を川で過ごし、カワニナなどを餌にし、成虫になると川辺で光って繁殖行動をします。そのほかの種は山蛍と呼ばれ、山の中でカタツムリなどを捕食して成虫になります。日本に住むホタルのほとんどが山蛍なのです。

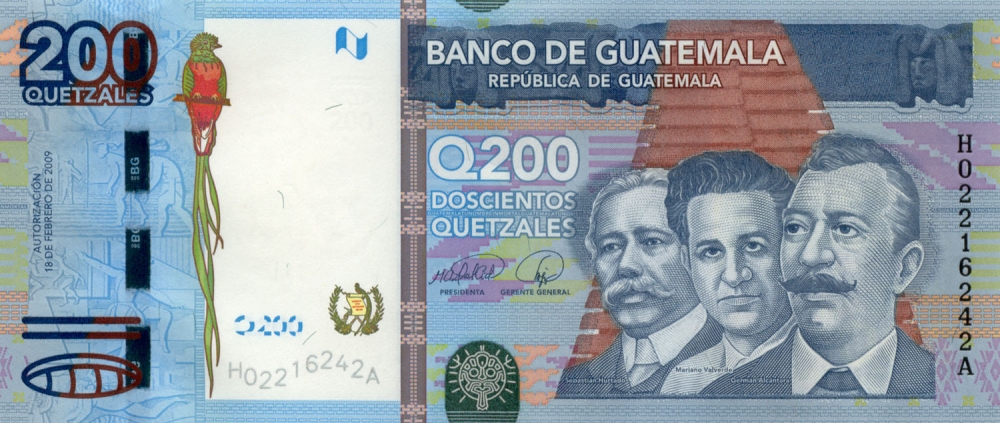

ゲンジボタルは午後7時30分以後に光りだしますので、その前に良いポイントに行き待ちます。だんだんと光り初め、やがて山全体と光りがシンクロしたような光景が広がります。この幻想的な光景は是非ご覧いただきたいです。午後8時過ぎにピークを迎え、徐々に光りが収まっていきます。ですが、完全に光が消えるわけではなく、深夜まで光り続けます。

ゲンジボタルの乱舞

ゲンジボタルの乱舞

午後9時頃にゲンジボタルの観賞を終え、ヒメボタルの観賞に向かいます。このように、一度に2種類の蛍を見れる場所は日本中でもここだけではないのでしょうか。

1時間程でヒメボタルの観察ポイントに着きます。ヒメボタルのポイントは山の中で杉林、雑木林、竹林などですが、これらの場所にはヒルなども生息しているので対策もしなければなりません。

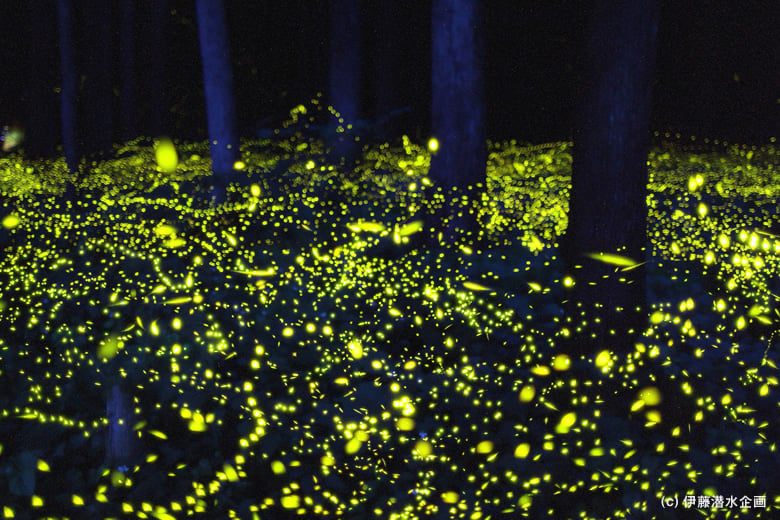

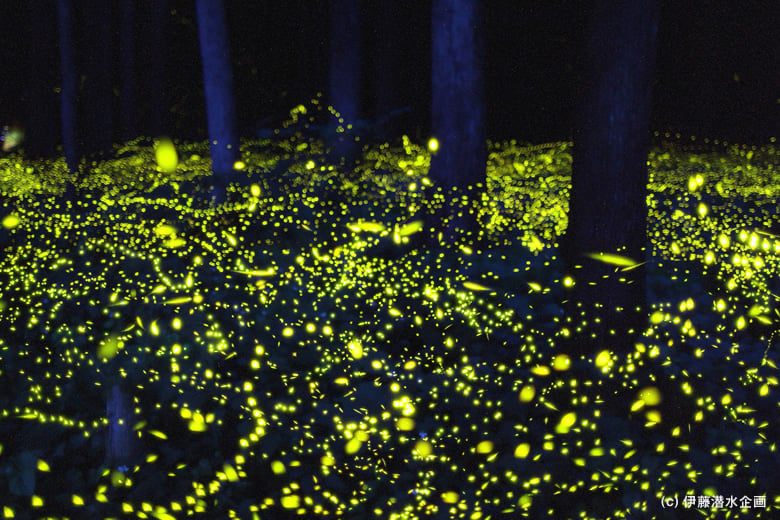

発光のピークをむかえるヒメボタル

ゲンジボタルの発光は線のように2秒光って2秒休む(東日本は4秒光って4秒休む)のに対して、ヒメボタルは1秒に2回、フラッシュのように光ります。光跡はロット状になり30秒で60回も光を放ちますのでゲンジボタルとヒメボタルの光跡を見ると線と点になります。

ヒメボタルが多く生息する場所ではシンクロして山が黄色く染まる感じになりますが、岐阜のヒメボタルは深夜型といって夜22時~2時にかけて光りますので、この地域では両方の蛍が観賞できるのです。

2種類の蛍を観賞して宿に戻ると時刻はもう次の日になっていますが、貴重な体験を味わう事ができます。

ハコネサンショウウオ

アカハライモリ

日程によっては川の源流域に行って小型サンショウウオ(ハコネサンショウウオ、ヒダサンショウウオ)の幼生を探したり、渓流の魚で西日本にしか生息してないアマゴ、渓流の大食い岩魚や水生昆虫、爬虫類など、目についた生き物を紹介しています。

日本各地、世界各地から多くの方が来てくださり、再訪されるゲストも多くなってきました。今後共皆様に喜んで頂けるよう、和良川のツアー運営に携わっていきます。このフィールドで皆様にお会い出来る日を楽しみにしております。

和良川でお待ちしています!

Text & Photo : Yoshihiro ITO

★関連ツアー:水中写真家・伊藤義弘さん同行 和良川のオオサンショウウオとホタルの乱舞

水中写真家、ダイビングインストラクター。西表島での体験ダイビングで海に目覚め、インストラクターの資格を取得。世界各地の海と川を潜る中で、豊かな生態系を有するふるさと岐阜県の川に魅了される。誰もやっていない分野のガイドになる決意をし「伊藤潜水企画」を設立。川に住む生きものをテーマに、川の生きもの案内人として観察会等を企画運営。

イランド

イランド クドゥ(メス)

クドゥ(メス) 競うように水を飲むインパラ

競うように水を飲むインパラ オグロヌー

オグロヌー コウヨウチョウの群れ

コウヨウチョウの群れ

泥まみれの子供のゾウ

泥まみれの子供のゾウ