長白山の大自然と中国・延辺朝鮮自治州の文化にふれる

- 中国

2012.07.01 update

長白山は中国吉林省・延辺朝鮮自治州と朝鮮民主主義人民共和国の両江道(リャンガンドウ)にまたがる休火山。 山頂付近に白い浮石が多い為、韓国、北朝鮮、中国の朝鮮族などでは『白頭山』と呼ばれ朝鮮民族の聖山となっています。 山頂には美しいカルデラ湖『天池』があり、中国と北朝鮮の国境を流れる鴨緑江と豆満江の源流にあたります。

今回は、2012年7月に同行させていただいた、長白山トレッキングツアーの様子をご紹介したいと思います。

冠冕峰展望台から長白天池を望む

長白山・南坡~高山花園

長白山・西坡から車で走る事2時間。長白山・南坡(ナンパ)の山門に到着。ここで、混載車に乗り換えて中朝国境に聳える冠冕峰(2,566m)付近の展望台に向かいます。

長白山・南坡は北朝鮮との国境が近いため長い間立ち入りが禁じられていましたが、2008年に一般解放されました。展望台近くまで行くと、稜線上に人が歩いているのが見えます。山頂付近では有刺鉄線を張れないため、見張りを立て越境者の監視をしているそうです。 冠冕峰の展望台に到着すると、もう目の前が国境です。鎖の張られた向こう側は北朝鮮なので、これをまたいで北朝鮮側に入らないよう、警備がなされています。

南坡山門

鎖の向こうは北朝鮮

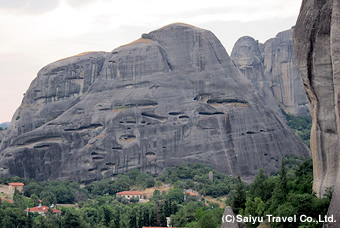

北朝鮮に一番近い展望台からは絶景が広がります。長白山には2,500m以上の峰が16峰あり、北東には北朝鮮領にある長白山最高峰の将軍峰(2,749m)、北西には、中国東北地方最高峰・白雲峰(2,691m)、西北には天池の出口を守るように立ち、二つの峰が龍のように聳え立って見える龍門峰(2,586m)などが望めます。

冠冕峰展望台から白雲峰と長白天池を望む

冠冕峰展望台から将軍峰を望む

展望台を後にし、高山花園へ向かいます。この高山花園と呼ばれる野生花の群落地には、ニッコウキスゲ、キンバイソウ、ハクサンシャクナゲ、オダマキ、ハルカラマツ、トウヤクリンドウ、アツモリソウなど1800種余りの野生の花が咲き誇り、長白山を彩ります。花畑の中を西坡付近までハイキングを楽しみました。

花畑の中を歩く(7月撮影)

高山花園に咲く花々(7月撮影)

長白山・北坡(白雲峰登頂)

長白山・北坡(プッパ)から中国東北地方最高峰・白雲峰(2,691m)を登頂します。北坡のシャトルバス乗り場終点へ向かい、監視員と合流。北朝鮮国境に近い為、越境しないよう監視員の同伴が義務付けられます。

歩き始めは木道の階段です。その後、急登を登りきると尾根にでてしばらく歩くと長白瀑布が展望できます。 天池から流れでる水は、ダルムンから天文峰と龍門峰の間を通り乗槎河となり、落差68mの長白瀑布をつくりあげています。

稜線上に到着するとカルデラ湖天池や長白山の絶景が広がります。中国の政治家・鄧小平は長白山に登り、そのあまりの美しさに『一生のうち一度、長白山に登らなければ、大変後悔することだろう』と発したと言われています。

長白瀑布

高山植物の花咲く初夏の長白天池

稜線上を遮日峰(2,562m)、鹿鳴峰(2,603m)と通過し白雲峰へ到着です。中国東北地方最高峰の白雲峰は、晴れた日に他の峰が望めても、白雲峰だけは雲がかかっていることが多い為、この名がついたと言われています。途中、沢山の黄色いケシの花が咲いており、白雲峰周辺では、オヤマノエンドウ、キンバイ草やキバナシャクナゲが群落を見せていました。

登頂後は往路と同じ道を戻りホテルへ。露天風呂のある温泉ホテルで、ゆっくりと登山の疲れを癒していただけます。

白雲峰山頂付近

稜線上を歩く

長白山温泉

図們~防川~延吉(北朝鮮レストラン)

北朝鮮国境の街、図們へ向かいます。 図們に近づくと右手に豆満江(図們江)と北朝鮮の町や山が見えてきます。中国側の山には多くの木が茂っていますが、北朝鮮の山には木がほとんどありません。これは木を切って燃料の替わりに使っていると言う説や、脱北を監視しやすいようにするためと言われています。バスがある場所に止まりました。対岸には北朝鮮の鉄道駅が見えます。 駅名は『朝鮮駅』、この路線は不定期線なので列車はいつ来るか分かりません。

朝鮮駅

豆満江対岸に見える北朝鮮の村

図們に到着しまず見えてくるのは、中朝国境の図們大橋です。捕まった脱北者の受け渡しもここで行われます。 その後、ボート乗り場へ向かい豆満江の川下りへ。豆満江の真ん中は国境です。行きは中国側、帰りは北朝鮮側を通ります。川下りの料金の半額は北朝鮮に支払われています。川幅は狭い所で、15m~20mくらいで泳げばすぐ渡れそうですが、北朝鮮側で兵士が100m間隔で立ち双眼鏡で監視していました。対岸に見えるのは北朝鮮の南陽市で、ここに住んでいる大半は軍人です。この辺り(北朝鮮側)は電力事情が悪い為、夜になると真っ暗になります。

図們大橋

豆満江の川下り

対岸に見える南陽の町

その後、褌春市にある防川(バンチェン)に向かいました。防川は中国・ロシア・北朝鮮三国の境界線です。 展望台の駐車場でシャトルバスに乗り換え、いざ、国境へ。 シャトルバスを降りると回りはフェンスだらけです。フェンスのすぐそばに中国とロシアの定界碑があります。そう、ここは中国とロシアの国境です。近くで、ロシア人の声が聞こえました。「高台から遠くを見渡すと、三国の風景が広がり、ニワトリの鳴き声は三国に聞こえ、犬の遠吠えは三国まで響き、笑い声は三国に響く」という言い伝えを実感することができました。

展望台へ向かうと、中、朝、ロの3ケ国の大展望が広がります。 ロシア側に見えるのはハサンの町です。人口約700人、その多くが鉄道関係の仕事をしています。ハサンの町の近くにハサン湖と鼓を張ったような峰があります。1938年、当時、張鼓峰を満州国の東南端と考えていた日本と、国境線は張鼓峰までと考えていたソ連の間で紛争がありました。ソ連側ではハサン湖事件と言いますが、日本では張鼓峰事件といいます。

展望台から北朝鮮側に見えるのは、羅先特別市の一部です。羅先(羅津・先鋒を含む)は2005年より50年間、中国に租借権を渡したと言われており、実際に羅津港の一部は中国が使用権を獲得しています。中国は2011年から羅先で働く自国民保護を理由に進駐したといわれています。

展望台からは2ケ国とも国境に近い場所にハサン駅(ロシア側)、豆満江駅(北朝鮮側)があります。これは2ケ国間の軌間(レール幅)が違う為で、当駅で台車の交換、貨物車の場合は荷物の積み替えが行われます。 2ケ国間に架かる『親善橋』の下を流れる豆満江の河口では、天気が良ければ15km先に日本海が見えますが、この日は曇っていて見る事ができませんでした。 見学後は延吉へ戻ります。

ロシアと北朝鮮を結ぶ親善橋

展望台からハサンの町を望む

夕食は北朝鮮国営のレストラン『柳京館』へ。 北朝鮮料理と韓国料理は基本的には大きな違いはありません。キムチ、チジミや北朝鮮が発祥(平壌や咸興)の冷麺などが食卓に並びました。ちなみに今回のメニューにはありませんでしたが、参鶏湯も北朝鮮(開城)が発祥です。

夕食後は『北朝鮮歌謡ショー』が始まります。 ここで働くウエイトレスは北朝鮮国籍で、平壌の大学を卒業した女性の方々です。その歌唱力はすばらしく、一度聞くと忘れられぬほど。彼女達は日本語を喋れませんが、歌詞をハングルの音読みでひたすら練習し、日本の歌を歌ってくれます。3年間、海外の国営レストランで働き、任期が終わると本国へ帰るそうです。

北朝鮮レストランにて

絶景の天池を眺めながら中国東北地方最高峰・白雲峰(2,691m)を登頂。中国朝鮮族ならではの伝統文化を体験。 同じ民族でありながらも北朝鮮、韓国とはまた違う文化にふれることのできる、そんな長白山への旅に是非お出かけください。

関連ツアーのご紹介

長白山・天池展望トレッキングと北朝鮮国境を訪ねて

中国東北地方最高峰・白雲峰(2,691m)登頂。北朝鮮国境の稜線上を歩き、火口湖・天池を大展望。図們江では川下り、防川では中・朝・ロ3国の国境へ。西遊旅行ならではのこだわりの旅。

長白山・天池大展望と中・朝・ロ3国の国境を訪ねて

山岳リゾートホテル滞在で楽しむ聖山・長白山。朝鮮国境に向かい図們江では川下り、防川では、中・朝・ロ3国の国境へ。長白山を知り尽くした西遊旅行ならではのこだわりの旅。

西アジア最高峰 ダマバンド山

西アジア最高峰 ダマバンド山