インカ帝国時代に築き上げられた道路網・インカ道。全長は約4万キロ、北はコロンビア共和国第3の都市カリから南はチリ共和国の首都サンティアゴ周辺まで帝国のほぼ全域に通じています。その中でも、かつてのインカ帝国の首都クスコ郊外から謎の空中都市マチュピチュ遺跡へと続く3泊4日のルートは、自然だけでなく歴史も体感できるトレッキングルートとして最も人気があります。 2014年4月、このインカ道トレッキングに同行させていただきました。

500年前と同じ方法でインカ時代の古道、約42kmを歩く

リマ~クスコ~ウルバンバ渓谷

航空機にてかつてのインカ帝国の都クスコへ向かいます。天気が良ければ、アンデスの山々やインカの聖山のひとつ、アウサンガテ峰(6,384m)が望めます。

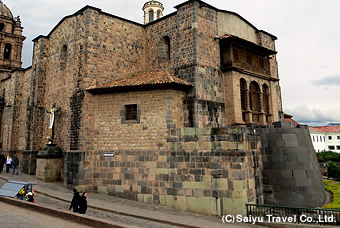

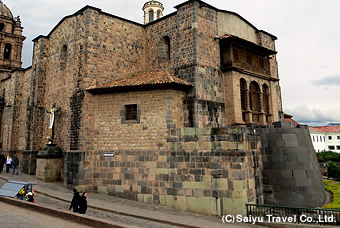

クスコ(3,350m)到着後、まずはコリカンチャ(太陽の神殿)に向かいます。現在サント・ドミンゴ教会と修道院になっているこの場所はインカ時代には神殿がありました。コリとは黄金、カンチャとは部屋、あるいは囲まれた所を意味しており、黄金の太陽の神を祀ったインカ帝国最高峰の神殿でした。しかし16世紀、この地を征服したスペイン人達によって神殿は破壊され、神殿にあった黄金は全てスペインに持ち去らました。この時ヨーロッパではあまりにも大量の金が流れ込み、インフレーションが起こったと記録されています。いったいどれくらいの黄金があったのでしょうか。

その後、頑丈な土台だけ残して上部にチュリゲレス様式の教会が建設されます。クスコに大地震があった際、教会の建物は崩れ落ちましたが、土台の石組はひずみひとつ起こさなかったといわれています。

その後、歩いてアルマス広場に向かい、インカ王の12人の一族を象徴していると言われる12角の石を見学しウルバンバ渓谷(2,800m)のホテルへ向かいます。到着後、インカ道トレッキングの説明会です。トレッキングガイドが、行程や装備などを詳しく説明してくれました。この日からウルバンバ渓谷のホテルに2連泊です。トレッキング前にしっかり高度順応を行います。

台形の窓がぴったりと並ぶコリカンチャの精緻な石組み

台形の窓がぴったりと並ぶコリカンチャの精緻な石組み サント・ドミンゴ教会

サント・ドミンゴ教会

壁は耐震構造で10度傾斜

壁は耐震構造で10度傾斜 太陽の神殿の土台が残る

太陽の神殿の土台が残る 12角の石

12角の石

ウルバンバ渓谷滞在

終日ウルバンバ渓谷に滞在します。モライ遺跡はケチュア語で『へこんだ円形』という意味です。大小合わせて4つの遺跡があり、最大なものは直径約100m、深さは120mあり、最下層の土壌温度が最も低く、上に向かう程上昇し、最上層との温度差は10℃程あります。インカの人々は微小気候を利用し、自然のくぼ地に段々畑をつくり農業試験を行っていたと考えられています。

円形闘技場に似たモライ

円形闘技場に似たモライ 大小4つの遺跡が残る

大小4つの遺跡が残る 水路

水路

その後、マラスの塩田に向かいます。プレ・インカ時代から続くマラスの塩田には、渓谷の斜面に約4,000の棚田が存在します。渓谷から湧く温水には塩分が含まれており、天日干しにすることにより塩を収穫していました。インカ時代には代々インカ皇帝へ塩が献上されていたといわれています。

約四千の塩田

約四千の塩田 天日干しにより塩を収穫

天日干しにより塩を収穫 塩を採取する様子

塩を採取する様子

ウルバンバに戻り昼食をすませ、オジャンタイタンボへ向かいます。「オジャンタイタンボ」は、要塞跡ともインカ時代の旅籠(休憩所)ともいわれており、これを建築した第9代皇帝パチャクティに仕えていたオジャンタイ将軍の名に由来します。タンボとはインカ道にあった休憩所を意味し、かつてクスコとマチュピチュを行き来する人々が利用しました。

正面の山には斜面に張り付いたように建てられた食料庫があり、冠を被った神の姿を表すと言われる岩があります。この岩の顔の位置に太陽の光が差し込むと冬至になります。インカの人々は歴を決めるのに太陽を利用していましたが、オジャンタイタンボの村は、なんとこの山を中心に日時計になっているのです。

また、オジャンタイタンボには6枚の巨石を並べた建物があります。6枚つないだ石の重さは180~240トンあるといわれ、太陽の神殿の造りかけといわれていますが、はっきりとしたことは解っていません。遺跡は未完成のままなのです。

オジャンタイタンボ

オジャンタイタンボ 顔の上に太陽が来ると冬至

顔の上に太陽が来ると冬至

斜面には段々畑がつづく

斜面には段々畑がつづく 山の斜面に造られた遺跡

山の斜面に造られた遺跡

未完成のオジャンタイタンボ遺跡

オジャンタイタンボを後にし、ピサックに向かいます。山の斜面に沿ってカーブを描く美しい段々畑の遺跡です。

ピサック遺跡はマチュピチュと同じく第9代皇帝パチャクティの時代に別荘として建設されたといわれています。ここには水、大地、太陽の神殿、神官の館、インティワタナ(日時計)、王の居住区などがあり、マチュピチュによく似ています。月の神殿の前にはマチュピチュの3つの窓の神殿の前の石とそっくりな石があります。 十字架を半分にしたような石で、夏至になると同じ大きさの影ができ、インカの世界観である『チャカナ(南十字星)』が現れます。マチュピチュに優るとも劣らないすばらしい遺跡です。

美しい段々畑が広がるピサック遺跡

美しい段々畑が広がるピサック遺跡 居住区

居住区 美しい石組の門

美しい石組の門

神殿エリア(太陽の神殿など)

神殿エリア(太陽の神殿など) 王の居住区

王の居住区 遺跡には水路が残る

遺跡には水路が残る

インカ道トレッキング1日目

ピスカクーチョ(2,600m) → ワィジャバンバ(3,100m) 12km 約5.5時間

トレッキングのスタートはピスカクーチョ村の82km駅。82kmとはクスコからの距離を示します。ここから約42kmを歩いてマチュピチュを目指します。まずは乾燥した半砂漠地帯を進んでいくと、サボテンや身の丈程の竜舌蘭(万年蘭)が見られます。半砂漠地帯で乾燥していても、周りを見渡せば雪を頂く5,000m~6,000m級のアンデスの山々や霊峰の一つベロニカ峰(5,682m)が展望でき、ウルバンバ川の対岸にはベロニカ峰の雪溶け水を水源とするインカカナート(水路)が35km先まで伸びています。

出発して2時間程進むと、ウルバンバ川の対岸にカァナバンバというインカの遺跡が見えます。この遺跡は関所であり旅籠(休憩所)でもありました。対岸にもインカトレイルがあり遺跡が点在します。しばらく進むと、崖下のウルバンバ川沿いに、ヤクタパタ遺跡が見えてきます。ケチュア語で『高い町』を意味するこの遺跡は城塞都市でした。段々畑が広がり、最上部が住居、下段部に食物用倉庫や神殿があり、インカの世界観を表す地下世界を結ぶ神の「ヘビ」をデザインした曲線が目を引きます。インカの9代目の王であるパチャクティはここで亡くなったといわれています。

谷沿いを歩き、ワイジャバンバの村に向かいました。このキャンプ地はインカ道トレッキング上の唯一の村で、人口は200人程で、小さなお店もあります。快適なキャンプ地で初日のトレッキングの疲れを癒していただきました。

インカ道スタート地点・82km駅

インカ道スタート地点・82km駅 ベロニカ峰(5,682m)

ベロニカ峰(5,682m) ウルバンバ川を渡りトレッキング開始

ウルバンバ川を渡りトレッキング開始

対岸に見えるサラプンク遺跡

対岸に見えるサラプンク遺跡 カァナバンバ遺跡

カァナバンバ遺跡 ヤクタパタ遺跡

ヤクタパタ遺跡

インカ道トレッキング2日目

ワィジャバンバ(3,100m)→ パカイマヨ(3,600m)11km 約8.5時間

この日はルート上最大の難所、標高4,234mのワルミワニュスカ峠を越えて進みます。峠の途中から登ってきた道を振りかえると、谷底深くに川が見え、あそこから歩いてきたのかと、少し驚きます。峠を登りきると、湿気を含んだ風が吹きあげ、霧になりこの辺りを包みます。ワルミワニュスカは峠が横たわった女性に見える為、ケチュア語で『死んだ女性』と呼ばれ、峠の反対側からその姿を確認できます。またここから、オリジナルのインカの石畳みが始まります。急な石段を慎重に下り、インカ時代の段々畑の連なるパカイマヨまで下りました。

ワルミワニュスカ峠を目指す

ワルミワニュスカ峠を目指す オリジナルの石畳が始まる

オリジナルの石畳が始まる

インカ道トレッキング3日目

パカイマヨ(3,600m)→ プユパタマルカ(3,770m)8km 約7時間

パカイマヨを出発し、急登を登っていくと、再びベロニカ峰が姿を現します。斜面の中腹に半月の姿が美しいインカ時代の遺跡「ルンクラカイ」遺跡が姿を現します。この遺跡は、ケチュア語でルントゥ(卵)ラカイ(建物)と呼ばれていたことからこの名前がつきました。遺跡は関所であり、旅籠だった場所です。ここへ向かう旅人や『チャスキ』の宿場や食料や物資の貯蔵庫としての役割も果たしました。

インカ道は情報伝達網としてインカ帝国の統治システムに於いて重要な役割を持っていました。その情報を運んでいたのが、『チャスキ』と呼ばれる飛脚です。インカ道を走り、3kmごとのリレー形式で、皇帝の伝令を各地に伝えていました。ルンクラカイ遺跡は、その交通を監視、管理する役目も果たしたといいます。このような旅籠は各地にありましたが、どこも食料を蓄えていたため、食料を持ち歩かず旅が続けられたといわれています。 ここからしばらく登ると二つ目の難所ルンクラカイ峠(3,975m)です。天気が良ければここからアンデスの山々が望めます。

再び現れたベロニカ峰(5,682m)

再び現れたベロニカ峰(5,682m) ルンクラカイ遺跡

ルンクラカイ遺跡 貯蔵庫

貯蔵庫

峠を下っていくと、稜線上に遺跡が現れます。サヤクマルカというこの遺跡はケチュア語で『入場困難な村』を意味します。 サヤクマルカは城塞都市であり、天体観測の聖地ともいわれています。この遺跡の中央の大きな岩には『インカクロス』が彫られています。3つの階段が左右に掘られたもので、夏至になると同じ大きさの影ができ、インカの世界観である『チャカナ(南十字星)』が現れます。しかし、風化しており現在ははっきりと確認することはできません。

遺跡内には30人程の人が住んでいたと言われますが、神官を中心に年齢の高い人々が多く住んでいたと考えられ、廊下、階段には手すりが付けられています。また、この遺跡は3,600mの尾根上に位置しますが、水道があります。約500年前に造られ稜線上にあるにもかかわらず、さらに高いところから延々と水路を引いてきたのです。当時の測量の技術レベルをうかがえる貴重な遺跡です。

稜線上に現れたサヤクマルカ

稜線上に現れたサヤクマルカ 遺跡までは急な石段を登る

遺跡までは急な石段を登る インカクロスが刻まれた岩

インカクロスが刻まれた岩

500年前の手すり

500年前の手すり ここに木の樋を掛けていた

ここに木の樋を掛けていた 高地から引いてきた水路

高地から引いてきた水路

サヤクマルカから下ると、コンチャマルカという遺跡があり、インカ時代のチェックポイント(関所)だといわれています。チャキコチャで昼食を食べ、インカトンネルを越えると、最後の峠越えです。プユパス(3,665m)を越えると最後のキャンプ地プユパタマルカに到着です。

コンチャマルカ遺跡

コンチャマルカ遺跡 インカトンネル

インカトンネル

プユパタマルカは標高約3,770mの稜線上にあり、眼下にはウルバンバ川とアグアス・カリエンテスの村。正面にはマチュピチュ山(3,051m)、わずかに頭だけ見えているのが、ワイナピチュ峰(2,690m)、プユパタマルカ遺跡とインティパタ遺跡も展望することができます。振り返るとビルカバンバ山群最高峰サルカンタイ(6,271m)、インカの霊峰プーマシージョ(5,950m)、北にはベロニカ(5,862m)が展墓できる素晴らしいキャンプ地です。

サルカンタイ(6,271m)

サルカンタイ(6,271m) プーマシージョ(5,950m)

プーマシージョ(5,950m)

インカ道トレッキング4日目

プユパタマルカ(3,770m)→ マチュピチュ(2,390mm)11km 約7時間

本日はインカ道トレッキングの終点、マチュピチュを目指します。 キャンプ地から100m程、急な石段を下ると、昨夜のキャンプ地からも見える、プユパタマルカ遺跡に到着です。ケチュア語で『雲の上の村』を意味する由来はアマゾンの湿った風の影響で雲海がかかりやすい為といわれています。 左右対称のピラミッド状の建築群が美しい、この遺跡は山、水、風などの神を祀る神殿といわれており、最上部に半円形の祭壇があります。更に驚いた事に遺跡内には水道が残っています。サヤクマルカ遺跡と同様に高地から水路を引いてきたのです。昨晩、我々が飲んだ水はここからくみ上げています。約500年前のインカの人々が使った水場が現在でも使用されている事には驚きました。

プユパタマルカ遺跡

インカの泉

その後、ジャングルの中の石段を下り、インティパタ遺跡へ。ケチュア語で『日のあたる場所』を意味するこの遺跡は約500年間ジャングルの中で眠り続け、2001年に発見されました。段々畑の跡が残り、マチュピチュ農耕の中心だったといわれており、遺跡の一番下には収穫を祝う祭壇が設けられています。

インティパタ遺跡

インティパタ遺跡 収穫を祝う祭壇

収穫を祝う祭壇

続いて、ウィニャイワイナ遺跡へ。ケチュア語で『永遠の若さ』を意味するこの遺跡は今でも、美しい景観を保ち、インカトレイル上で最も保存状態の良い遺跡といわれています。マチュピチュへ向かう人々はここで体を清めたとされています。

ウィニャイワイナ遺跡

ウィニャイワイナ遺跡 美しい段々畑

美しい段々畑 谷底まで続く遺跡

谷底まで続く遺跡

ウィニャイワイナを後にし、マチュピチュ山の斜面をトラバースしながら、アップダウンを繰り返します。到着前に急な登りの階段があり、登りきるマチュピチュの表玄関インティプンク(太陽の門)に到着です。ここからはマチュピチュが一望でき絶景が広がります。インカ道からは遺跡の存在が確認できず、インティプンクに到着して初めて姿を見せるマチュピチュに感動し、『空中都市』とよばれる称される意味を改めて感じることができました。

道中から見えるチュケススイ遺跡

道中から見えるチュケススイ遺跡

インティプンク(太陽の門)

インカ帝国時代の遺跡の多くは山の中にあり、歩かなければ訪れる事ができません。約500年前のインカの人々と同じ道を3泊4日かけて、このインカ道をご自身の足で歩くことにより、関所や神殿などの各遺跡が実感として理解でき、インカ文明をより身近に感じることができます。自然のみを楽しむトレッキングとはまた異なり、歩いて街道に残された遺跡を訪ね、歴史を体感するトレッキングへ一緒にでかけてみませんか。

インカ道のゴール・マチュピチュ到着!

関連ツアーのご紹介

憧れのインカ道を3泊4日かけて満喫、インカの聖なる谷ウルバンバ渓谷も訪問。インカ時代の旧街道を3泊4日かけてゆっくりと歩き、街道に残された遺跡を訪ね、歴史と大自然を体感する旅。

エルプロモ峰(5,430m)を望みながらフェデラシオンを目指す

エルプロモ峰(5,430m)を望みながらフェデラシオンを目指す 荷物は馬で運びます

荷物は馬で運びます アップダウンを繰り返す

アップダウンを繰り返す ピエドラ・ヌメラーダを目指す

ピエドラ・ヌメラーダを目指す 緑豊かなキャンプ地

緑豊かなキャンプ地 ピエドラ・ヌメラーダから望むエルプロモ

ピエドラ・ヌメラーダから望むエルプロモ エルプロモ峰夕景

エルプロモ峰夕景 ベースキャンプのフェデラシオンを目指す

ベースキャンプのフェデラシオンを目指す 高度順応を兼ねてゆっくりと登る

高度順応を兼ねてゆっくりと登る 川を渡渉

川を渡渉 ラ・オジャまで高度順応

ラ・オジャまで高度順応 フェデラシオンのキャンプ地

フェデラシオンのキャンプ地 登山開始

登山開始 道中から望むレオネラ峰(4,954m)

道中から望むレオネラ峰(4,954m) トラバースしながら稜線を目指す

トラバースしながら稜線を目指す トラバースを繰りかえす

トラバースを繰りかえす 頂上直下の雪渓を目指す

頂上直下の雪渓を目指す 風化してしまったピルカ・デル・インカ遺跡

風化してしまったピルカ・デル・インカ遺跡 雪渓をトラバース

雪渓をトラバース 山頂までもうすぐ

山頂までもうすぐ エルプロモ峰(5,430m)登頂

エルプロモ峰(5,430m)登頂 山頂から望むアンデス山脈

山頂から望むアンデス山脈 山頂から望むアコンカグア(6,962m)

山頂から望むアコンカグア(6,962m)

固有植物エキウム・ウィルドプレッティとスペイン最高峰テイデ山

固有植物エキウム・ウィルドプレッティとスペイン最高峰テイデ山

砂礫のなだらかな登りを進みます。

砂礫のなだらかな登りを進みます。 頂上からは巨大カルデラや大西洋が広がります

頂上からは巨大カルデラや大西洋が広がります

ロケ・デ・ロス・ムチャチョスに咲くスパニッシュブルーム(ラ・パルマ島)

ロケ・デ・ロス・ムチャチョスに咲くスパニッシュブルーム(ラ・パルマ島)

タバン・ボグド山群とポターニン氷河

タバン・ボグド山群とポターニン氷河

台形の窓がぴったりと並ぶコリカンチャの精緻な石組み

台形の窓がぴったりと並ぶコリカンチャの精緻な石組み サント・ドミンゴ教会

サント・ドミンゴ教会 壁は耐震構造で10度傾斜

壁は耐震構造で10度傾斜 太陽の神殿の土台が残る

太陽の神殿の土台が残る 12角の石

12角の石 円形闘技場に似たモライ

円形闘技場に似たモライ 大小4つの遺跡が残る

大小4つの遺跡が残る 水路

水路 約四千の塩田

約四千の塩田 天日干しにより塩を収穫

天日干しにより塩を収穫 塩を採取する様子

塩を採取する様子 オジャンタイタンボ

オジャンタイタンボ 顔の上に太陽が来ると冬至

顔の上に太陽が来ると冬至 斜面には段々畑がつづく

斜面には段々畑がつづく 山の斜面に造られた遺跡

山の斜面に造られた遺跡

美しい段々畑が広がるピサック遺跡

美しい段々畑が広がるピサック遺跡 居住区

居住区 美しい石組の門

美しい石組の門 神殿エリア(太陽の神殿など)

神殿エリア(太陽の神殿など) 王の居住区

王の居住区 遺跡には水路が残る

遺跡には水路が残る インカ道スタート地点・82km駅

インカ道スタート地点・82km駅 ベロニカ峰(5,682m)

ベロニカ峰(5,682m) ウルバンバ川を渡りトレッキング開始

ウルバンバ川を渡りトレッキング開始 対岸に見えるサラプンク遺跡

対岸に見えるサラプンク遺跡 カァナバンバ遺跡

カァナバンバ遺跡 ヤクタパタ遺跡

ヤクタパタ遺跡 ワルミワニュスカ峠を目指す

ワルミワニュスカ峠を目指す オリジナルの石畳が始まる

オリジナルの石畳が始まる 古代インカの石畳

古代インカの石畳 横たわる女性

横たわる女性 パカイマヨに到着

パカイマヨに到着 再び現れたベロニカ峰(5,682m)

再び現れたベロニカ峰(5,682m) ルンクラカイ遺跡

ルンクラカイ遺跡 貯蔵庫

貯蔵庫 稜線上に現れたサヤクマルカ

稜線上に現れたサヤクマルカ 遺跡までは急な石段を登る

遺跡までは急な石段を登る インカクロスが刻まれた岩

インカクロスが刻まれた岩 500年前の手すり

500年前の手すり ここに木の樋を掛けていた

ここに木の樋を掛けていた 高地から引いてきた水路

高地から引いてきた水路 コンチャマルカ遺跡

コンチャマルカ遺跡 インカトンネル

インカトンネル サルカンタイ(6,271m)

サルカンタイ(6,271m) プーマシージョ(5,950m)

プーマシージョ(5,950m)

インティパタ遺跡

インティパタ遺跡 収穫を祝う祭壇

収穫を祝う祭壇 ウィニャイワイナ遺跡

ウィニャイワイナ遺跡 美しい段々畑

美しい段々畑 谷底まで続く遺跡

谷底まで続く遺跡 道中から見えるチュケススイ遺跡

道中から見えるチュケススイ遺跡

インカ道のゴール・マチュピチュ到着!

インカ道のゴール・マチュピチュ到着!