クロワ・デ・アガデス Croix d’Agadez

- ニジェール

2020.11.12 update

クロワ・デ・アガデス – アガデス十字と呼ばれるトゥアレグ族の銀細工ジュエリー。ニジェール、特にアガデスを訪れると土産物屋として見かけるアクセサリーです。

クロワ・デ・アガデスの「クロワ」=「十字」という呼び名は後に西洋人が、キリスト教の「十字架」のモティーフに似ていることからつけた名前。実際には十字ではなく、トゥアレグの部族やエリアを象徴するものであり、アガデスやティミアなど各地域を表すモデルが存在しています。

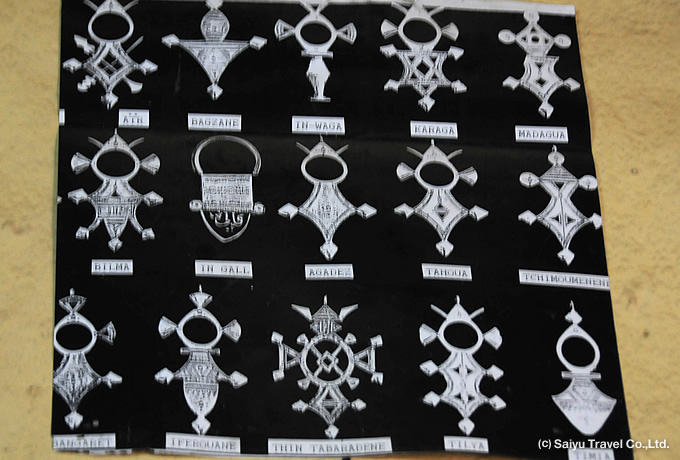

アガデスの鍛冶屋工房にあった「トゥアレグ十字」の表には、トゥアレグの有力な部族・地域を表し21種類記されていました。有名なのは、アガデス、ティミア、イフェロアン、インガルのものでペンダントやピアスなどのアクセサリーにアレンジされています。

その起源については諸説あり、かつてのエジプトのファラオの紋章を取り入れた説、イスラム化する以前にキリスト教に触れたトゥアレグ族が「十字架」のモティーフを取り入れたという説など様々。私の最もお気に入りはアガデスで聞いた「恋」にまつわる説。 “ある少女に恋したアガデスのスルタンの息子。その恋を告白するのにどうすればいいか、スルタンお抱えの鍛冶屋に相談しました。トゥアレグの社会において、家事を支える食器や、戦いの武器、そして装飾品の銀細工を作り出す鍛冶屋は大切な存在。鍛冶屋はスルタンの息子の相談を受け、考えました。そこでできあがったのがこの「クロワ・デ・アガデス」。トゥアレグの書き言葉タマシェク語で「愛」を意味する言葉「タルハ」を表すと ○+・。これをタテに書いて並べるとこのアガデス十字のデザインになるのです。果たして鍛冶屋は銀細工で美しくこの「タルハ」を「クロワ・デ・アガデス」の形に仕上げ、スルタンの息子はこの銀細工による「愛の告白」で恋人を手に入れました”、という話です。事実ではなかったとしても、なんとも夢のある話です。

トゥアレグの銀細工はカースト(階級)の存在するトゥアレグ社会でにおいて鍛冶屋階級が担当して作っています。まず、ろうでクロワ・デ・アガデスの形を作り、それに粘土をつけてかたどりします。その粘土を火にかけて焼き、ろうがとけたところに銀貨などを溶かした銀を流し込み、冷まし、型をわってでてきた銀を整形・磨いて作ります。現在もアガデスやティミア、イフェロアンには銀細工の鍛冶屋工房があります。中には成功してフランスの有名アクセサリー店に出品している工房も。それでも2007年以降の観光客の減少で、鍛冶屋産の収入も少なくなってしまい、観光客を探して売りに歩いている職人達もたくさんいます。

鍛冶屋工房では手作業で銀細工が作られています。ツアー中でもデザインの希望を伝えてオーダーすると砂漠から帰ってくるまでに作ってくれたりします。

アガデスのお店では銀製のクロワ・デ・アガデスのペンダントが大きさにより15~30ユーロ、トァアレグの伝統的な意匠を取り入れた「作品」になると100ユーロを越えるものもあります。もともとはそのトゥアレグ十字を見るだけでその人がどこの地域の出身者がわかり、父から息子へと引き継がれたもの。今ではおしゃれなアクセサリーとして外国人に人気のアイテムになっています。