大峯奥駈道 完全踏破 (後編) 前鬼~熊野

- 日本

2021.07.21 update

2021年6月初旬に同行した、大峯奥駆道の後編です。

眺めのいい稜線歩き

吉野から前鬼までは既に歩かれている方や、前編の主な山々(山上ヶ岳、八経ヶ岳、

釈迦ヶ岳)には既に登っている方など、様々な想いとともにご参加いただきました。

近鉄・大和上市駅に集合後、タクシーにて国道169号線を約70kmの道のり。

吉野川、伯母谷川沿いに南下し、新伯母峯トンネル(全長約2km弱)をくぐり抜け、

左手(東側)に大台ヶ原がある台高山脈、右手(西側)に和佐又山や山上ヶ岳を

抱く大峯山脈に挟まれながら、北山川沿いに南下し、

川上村から上北山村、下北山村へと入ります。

青が美しい北山川

池原貯水池沿いにある前鬼口から国道169号線を逸れ、前鬼川沿いに林道を北上。

途中、不動七重の滝の展望地にて写真ストップ。日本の滝百選にも選ばれ、

総落差は160m以上ともいわれている。迫力満載です。

近年キャニオニングも盛んになってきたという前鬼川は、上流にダムなどの人工的な

施設がほとんどなく、自然なままの美しい水が流れています。

「前鬼ブルー」という異名もあるほど、緑の様な青の様な色味も印象的でした。

日本の滝百選の「不動七重の滝」 総落差は160m以上。

到着すると早速61代目の五鬼助義之さんがお出迎えです。

お風呂後、自家製味噌の美味しいお味噌汁をはじめ、夕食をたらふくに食べて就寝zzZ

前鬼に唯一残る宿坊・小仲坊

前鬼での夕食。お味噌汁が美味!

前鬼で偶然に出逢った青岸渡寺の修験者

法螺貝を吹く修験者

–

■トレッキング①(前鬼→持経ノ宿)

29番靡の前鬼山から開始。

宿坊(小仲坊)横から登り始め、五鬼熊、五鬼童の住居跡を経て、

ストレッチや衣服調整を加えながらズンズン進みます。

–

まもなく853段の階段が開始。

木製の梯子は乾いていて滑ることもなく、順調に標高を稼いでいきます。

標高差650m(前鬼~太古の辻)には853段の階段が続く

一歩一歩、延々と続く階段を登る

多少のザレ場や乗越、鎖場を難なく通過し、太古の辻(1,450m)へ到達。

朝一番から今日一番の核心部、お疲れ様でした!

前鬼から太古ノ辻へ向かう

所要は、3時間弱みていたので、想定通りです。

ここにも33番靡の二ツ石(別名:背比べ石)があり、北と南の奥駆道の境界です。

33番靡の二ツ石(別名:背比べ石)

ここからは、小さなピークを幾つも越えてゆきます。その数なんと9つ!

32番靡・蘇莫岳(1,521m)、石楠花岳(1,472m)、天狗山(1,537m)、27番靡・奥守岳、

26番靡・子守岳(地蔵岳;1,464m)、25番靡・般若岳(希望者はピストンで登頂)、

24番靡・涅槃岳(1,376m)、証誠無漏岳(1,301m;しょじょうむろう)、

阿須迦利岳(1,251m;あすかり)です。

32番靡・蘇莫岳(1,521m)

石楠花岳(1,472m)

27番靡・奥守岳

26番靡・子守岳(地蔵岳;1,464m)

子守岳でランチ

登っては下り、登っては下りを繰り返しますが、振り返れば北奥駆道の名所、

40番靡・釈迦ヶ岳(1,800m)と42番靡・孔雀岳(1,779m)&43番靡・仏生ヶ岳(1,805m)の

特徴的な山容が離れていくことが分かり、進んでいることを実感できます。

振り返れば最奥に北奥駆道の名所、40番靡・釈迦ヶ岳(左:1,800m)と42番靡・孔雀岳(右:1,779m)&43番靡・仏生ヶ岳(右:1,805m)の山容

涅槃岳直下の急登

24番靡・涅槃岳(1,376m)

証誠無漏岳から阿須迦利岳へは、急な鎖場があったものの軽快に通過し、

15時過ぎに22番靡・持経ノ宿に到着。不動堂が建てられています。

快適な山小屋は広々と使うことができました。

水場は林道を400m下ったところにあり、川沿いの蛇口からドボドボと出ています。

22番靡・持経ノ宿の小屋

持経ノ宿にある水場

–

■トレッキング②(前鬼→持経ノ宿)

おはようサンライズ!

本日は半日行程のため、朝食後、ゆったり目な出発です。

エスケープルートになる池郷林道は昨年の土砂崩れの為に以前通行止めです。

その林道沿いに延びるルートを進みます。

21番靡・平治ノ宿で休憩。ここも立派な避難小屋(無人小屋)です。

水場はルートを外れて悪路を下った箇所にあり、この時期はしっかり出ていました。

21番靡・平治ノ宿

平治ノ宿の内部

その後、転法輪岳(1,282m)、倶利伽羅岳(1,252m)を連続登頂した後、

行仙岳(1,227m)への登り途中にある20番靡・怒田宿跡へ。

そこから階段状の直登をつめれば電波塔の立つ頂上へ。

展望もよく、北側には釈迦ヶ岳(1,800m)も見えました!

19番靡・行仙岳(1,227m)

行仙岳から遠くに釈迦ヶ岳(1,800m)を望む

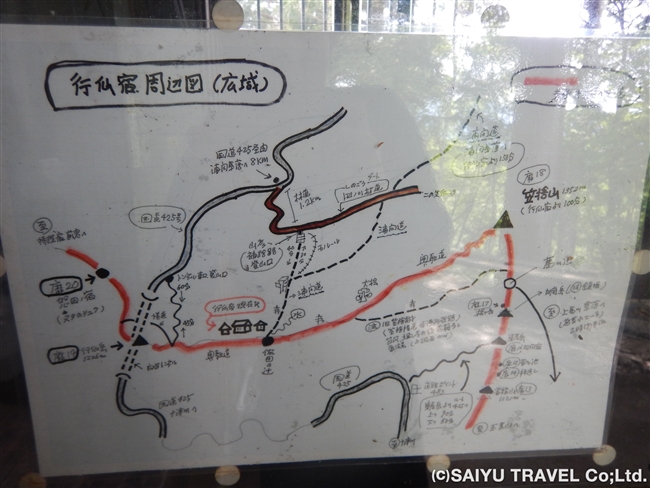

昼食後、約30分の下りで行仙宿へ到着。

当ツアーで一番の設備が整う行仙宿の山小屋

午後は時間があったので、ティータイム♪

夕食前に往復30分強かかる水場へと水汲みへ。

秋より水量が少なかったものの、無事確保。

夕食をしっかり食べて、明日へのエネルギー充電完了です!

行仙宿の水場(往復30分強)

行仙宿にて

–

■トレッキング③(持経ノ宿→行仙ノ宿)

本日は、核心部を越えてゆく一日です。

十津川温泉も皆様の身体を癒すべく、待っています。

まずは18番靡・笠捨山(1,352m;別名は仙ヶ岳)へ。

前衛峰もあり約1時間40分かかりましたが、西峰に到達。ここから一気に下り始めます。

18番靡・笠捨山(1,352m;別名は仙ヶ岳)

槍ヶ岳を前方に望む鉄塔地点にて、ヘルメットを装着しストックをザックにしまいます。

ここから約1時間30分が核心部です。

まずは17番靡・槍ヶ岳まで急登(ピークは細い悪路のため踏まず)。

靡の標識のある鞍部を経て、お地蔵さんが安置されている地蔵岳(1,250m)へ。

地蔵岳(1,250m)への登り

地蔵岳(1,250m)山頂

ここから6mほどの長い鎖場の下りが2本続きます。

一人一人慎重に下っていただきましたが、風雨がなかったことも幸いし無事に通過。

地蔵岳からの下り①

地蔵岳からの下り②

地蔵岳からの下り③

地蔵岳からの下り④

地蔵岳からの下り⑤

16番靡・四阿ノ宿でヘルメット解除です。お疲れ様でした!!

その後、続けざまに15番靡・菊ヶ池、14番靡・拝み返し、13番靡・香精山(11122m)、

ずんずん下り12番靡・古屋ノ宿跡へ。

11番靡・如意宝珠岳(736m)を登頂し、蜘蛛ノ口(別名:岩ノ口)を通過し、稚児ノ森へ。

この辺から林道に沿う形のルートになっていきます。

杉林をゆく

11番靡・如意宝珠岳(736m)

玉置神社に近づくと林道沿いに歩く

玉置山(別名:沖見岳(1,077m)に登頂。景色は優れなかったものの、ホッと一息。

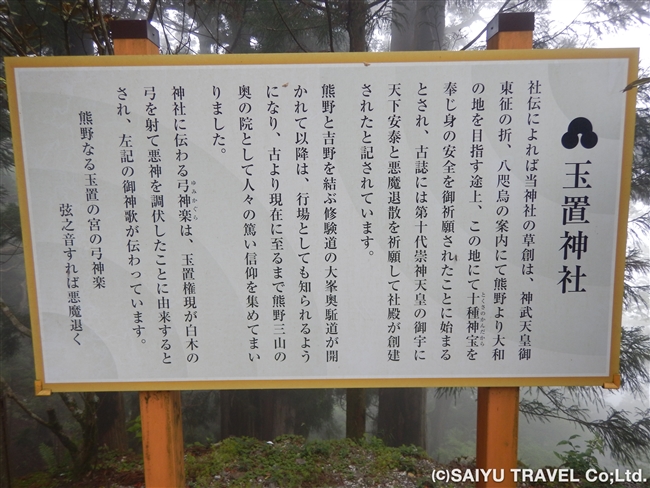

下ること約20分で10番靡・玉置神社へ。

玉置山(別名:沖見岳(1,077m)の山頂

玉置神社の社務所

玉置神社の本殿

センリョウ科のフタリシズカ

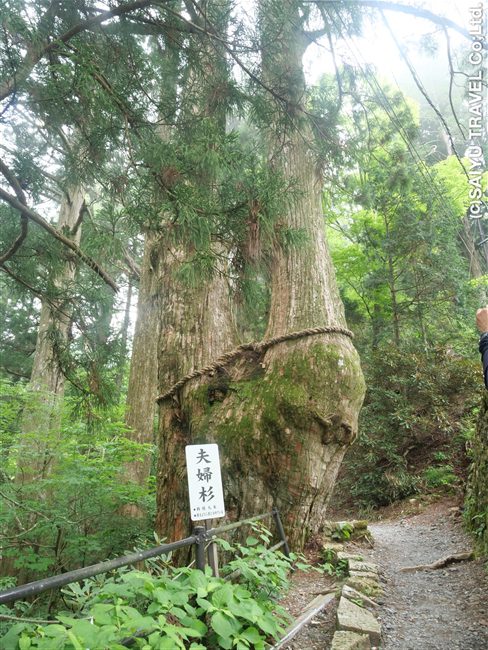

玉置神社の夫婦杉

観光後、車に揺られる事30分でホテルへ到着。

食事の前後でお風呂にも浸かりアイシングしつつお肌もツルツルに♪泉質最高です。

お食事も美味しく、たっぷりとご堪能いただきました。

–

■トレッキング④(行仙ノ宿→熊野本宮大社)

朝の雲海が朝日に輝きながら十津川村を美しく包み込んでいます。

雲海に包まれる十津川温泉郷

まずは大森山(1,078m)までの急登が続きます。

登頂後は、時にロープも張られた急な坂をズンズン下って、8番靡・岸の宿へ。

その後、痩せ尾根を進み、7番靡・五大尊岳北峰(825m)、南峰を登頂。

遂に木々の間から眼下に熊野川を拝むことができるようになってきました!

7番靡・五大尊岳北峰(825m)

熊野川が見えてきました

本日の行程の中間地点、6番靡・金剛多和へ。多和は垰とも表記されます。

6番靡・金剛多和

5番靡・大黒天神岳(574m)を登頂。最後まで小刻みなアップ&ダウンが続きます。

4番靡・水吹越山を通過すると、いよいよ残すは1番靡・熊野本宮大社のみです。

※3番靡は熊野速玉大社、2番靡は熊野那智大社です。

5番靡・大黒天神岳(574m)

“目を見張る”大きさの名物・めはり弁当

4番靡・吹越山

最後のひと踏ん張り。七越峰(262m)を越え、とうとう熊野川の川岸に辿り着きました!

最後の渡渉「濡れ草鞋の入堂」を目指しましたが、水位と水量を判断させていただき、

控えさせていただき、備崎橋経由で迂回し、大斎原の大鳥居をくぐり、熊野本宮大社へ。

(理想的には…)冷たい水に身と心を清めてから本宮の神域に入る渡渉「濡れ草鞋の入堂」を目指す

備崎大橋経由で迂回する

熊野本宮大社へ参拝

各々秘めたる想いを胸に参拝を終え、バス停前で解散。

長時間が連日にわたるトレッキング、お疲れ様でした!

眼下に大斎原、熊野本宮大社を望む

眺めのいい稜線歩き