大峯奥駈道 完全踏破 (前編その①) 吉野~前鬼

- 日本

2021.07.15 update

大阪支社トレッキング担当の楠です。

今回は、春に歩いた大峯奥駈道(吉野~前鬼)の様子をご紹介いたします。

–

大峯奥駈道は、修験道の根本道場である金峯山寺などがある奈良吉野山と

熊野三山を結ぶ大峯山を縦走する、修験道の修行場として開かれた道。

1,000m~1,900m級の険しい峰々を踏破する「奥駈」という峰入修行を行なう古道を

指します。修験道の開祖とされる役行者(えんのぎょうじゃ)が8世紀初頭に開いたと

されています。主稜線沿いに75の靡(なびき)と呼ばれる行場(霊場)があり、

修行を行いながら回ります。熊野本宮から吉野に向かう順峯(1→75)、逆に吉野から

熊野本宮に向かう逆峯(75→1)とがあり、それぞれ主宰する宗派が異なります。

–

このコースは逆峯で歩き、前編では前鬼山の29番まで、可能な限り丁寧に歩きます。

奥まった山々をテント又は避難小屋を利用しながら縦走するが故、個人装備

(昼食、寝袋、食器類 等)は自身で運ばなければならず(共同装備:朝食/夕食/燃料 等は

スタッフが運ぶ)、軽量化は徹底して行うように、事前にご案内差し上げました。

5月中旬にも関わらず史上最速の近畿地方梅雨到来、そんなニュースが舞い飛ぶ中の

出発となりました。

–

近鉄・吉野駅に集合し、徒歩にて73番靡の吉野山へ。

「吉野なる 銅の鳥居に手をかけて 弥陀の浄土に 入るぞうれしき」

日本三大鳥居の1つ、吉野山の銅(かね)の鳥居

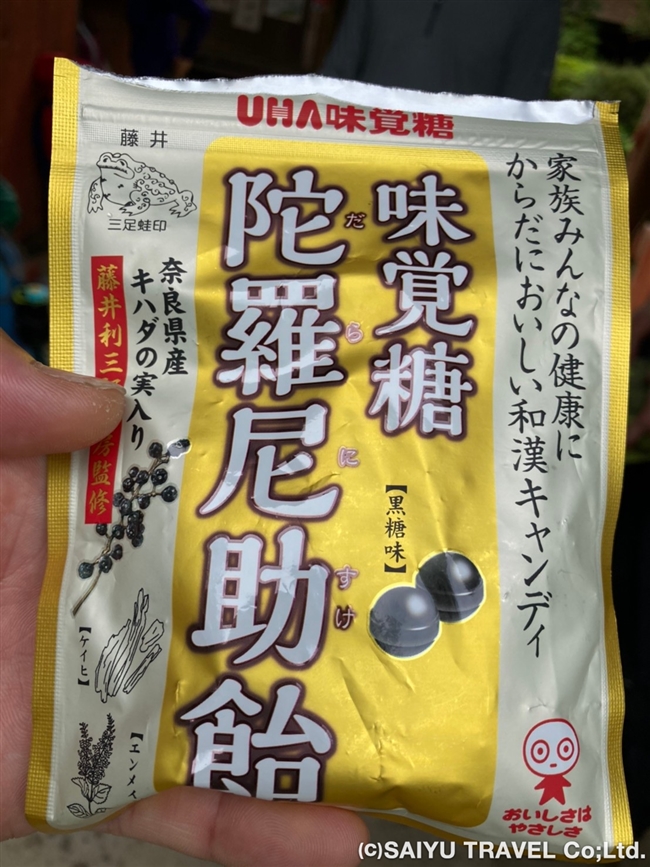

役行者には前鬼(ぜんき)と後鬼(ごき)という鬼の弟子がおり、後鬼の子孫が住む

洞川温泉エリアの工場で作られる陀羅尼助(薬)について案内後、金峯山寺へ。

国宝である仁王門(修理中)と蔵王堂(3体のご本尊は開帳時期注意)を拝観後、宿へ。

こんな飴もトレッキング中の人気者になりました

吉野山の国宝・金峯山寺蔵王堂

吉水神社の役行者と前鬼(左)・後鬼(右)の像

夕食のカモ鍋をたらふくに食べ、お風呂にゆったりと浸かり、就寝zzZ

翌朝からいよいよトレッキング開始です!

カモ鍋に舌鼓する

■トレッキング①(吉野→二蔵宿小屋)

まずは舗装道を上りたっぷり汗を搔きながら72番靡の水分(みくまり)神社を参拝。

「みくまり」が「みこもり」となまり、子守明神と呼ばれ子授けの神として信仰を

集めているそうで、豊臣秀吉もこの地を訪れて祈願し、子の秀頼を授かったそうです。

水分神社の内部の様子

その後、71番靡の金峰神社(金精大明神)を参拝。

吉野山の地主神・金山毘古命(かなやまひこのみこと)を祀っています。

吉野の地主神を祀る金峰神社

その下部に、源義経が隠れたという伝説がある蹴抜塔があります。

義経が敵に襲われて隠れ、追手が来たときに天井を蹴破って出たとされるが、

本来は「気抜け」で、音によりたまげさせて気を抜く事で疑死を表す行為と

解釈もできるそうです。

「吉野なる 深山の奥のかくれ塔 本来空の 住みかなりけれ」

役行者も修行をしたといわれる蹴抜塔

70番靡の愛染の宿(安禅蔵王堂跡)の跡地を経て、旧・女人結界のあった碑を

左折し青根ヶ峰(858m)へ登頂。

この後、小さなピークを含め、幾つも丁寧に経由していくこととなります。

–

昼食(名物・柿の葉寿司!)を頂き、69番靡・二蔵宿小屋(百丁茶屋跡)へ。

立派なもので、毛布や調理器具類もデポされていました。

水場は乏しい水量でしたが、無事カレーを召し上がっていただき、就寝zzZ。

昼食は保存もきく柿の葉寿司で空腹を満たす

二蔵宿小屋の外観

二蔵宿小屋の内部の様子

■トレッキング②(二蔵宿小屋→山上ヶ岳→小笹の宿)

ミヤマトリカブトが生えている急坂を登り、大天井ヶ岳(1,439m)へ。

秋に紫の花を咲かすミヤマトリカブトの葉

そこから一気に五番関まで下ります。

五番関には現・女人結界門があり、ここから女性陣は洞川温泉へ下ってゆきます

(翌日は、女人大峯の稲村ヶ岳(1,726m)へ登頂し、翌々日に弥山の小屋で再会)。

男性と女性はここで別隊に分かれる

男性陣は、そのまま前進し、68番靡にあたる浄心門(洞辻)の茶屋で休憩。

陀羅尼助茶屋から先、表行場の名所である油こぼし、鐘掛岩、西の覗を経て

宿坊群の横を通過しつつ、67番靡・大峯山寺を参拝。

「鐘掛と 問ふて尋ねて来てみれば 九穴の蔵王を 下にこそ見れ」

途中、頭は吉野、尾は熊野に繋がるといわれる役行者が修行をしたお亀石も経由。

「お亀石 踏むな叩くな杖つくな よけて通れよ 旅の新客」

陀羅尼助茶屋

手と足のホールドを確認しながら慎重に登る

お亀石

約300mの高度差を西の覗から覗きこむ

山上ヶ岳(1,719m)の頂にある湧出岩を見学。

役行者が大峯山をご開山の時、この山頂に於いて、社会と衆生を守護くださるご本尊を

祈請されたところ、先ず釈迦如来が、次いで千手観音・弥勒菩薩が現れたといいます。

しかし末世剛悪・混迷しきった世間や人心を救うにはあまりにも優しすぎるとして、

さらに祈りを重ね一千日のご修行の末、最後に忿怒身をもった金剛蔵王大権現が

ご出現下さった、と伝わっています。

金剛蔵王権現を役行者が感得した山上ヶ岳頂上の湧出岩

66番靡の小笹の宿へ。ここには役行者の第6生の骸骨があるといわれています

(役行者は生まれ変わること7度の第7生だったとのこと)。

避難小屋は扉が壊れていましたが、貸切状態。沢の隣に位置し、水は豊富にございます。

小笹ノ宿小屋の外観

■トレッキング③(小笹の宿→行者還小屋)

翌朝、65番靡・阿弥陀ヶ森で女人結界から出ることとなります。その先10分下ると、

64番靡・脇の宿(跡)があり、ここから63番靡普賢岳(小&大)への登りが開始です。

満開のツクシシャクナゲが出迎えてくれました。視覚を潤しながら無事登頂!

雨に打たれつつもシャクナゲに癒されながら登る

ここから岩場を下り、笹原にある水太覗、その先の61番靡・弥勒岳、

国見岳(1,655m)はともにザックを道中にデポして、ピストンで頂上を踏みました。

60番靡の稚児泊(ちごどまり)を経て、緑が美しいコケの森を進み、七つ池へ。

苔生す森の美しさも魅力

急登やクサリ場を登り59番靡・七曜岳(1,584m)に登頂。

滑りやすい腐りかけの木の梯子を慎重に下りあと一息で小屋です。

58番靡・行者還(行者岳;1,547m)もピストンで踏みました。

鎖を掴み、木の根で滑らない様に慎重に下る

脆い木製ハシゴを滑り落ちない様に下る

シャクナゲが咲く行者還岳

行者還小屋へ到着すると、再び貸し切り状態で広々と使えたことで、テントを始め、

様々衣類や装備も乾かすこともできました。

行者還小屋の内部の様子

~前編その②へ続く・・・~