原生林・芦生の森と京都の奥座敷・鞍馬と貴船

- 日本

2021.03.22 update

今回は京都大学の研究林である芦生の森に訪れるコースへ添乗に行った際の様子をご紹介します。訪れた11月は丁度、紅葉の時期で大変すばらしい景色をご覧いただくことができました。

1日目:京都駅~神護寺~かやぶきの里

初日は京都駅、八条西口駅へ10時にご集合いただき、専用車に乗り込んですぐに京都駅を出発しました。五条通、四条通を通過し鴬張りで有名な二条城を横目に周山街道162号線を通り、まずは神護寺へ到着しました。雨がしとしと降る中、高雄橋を渡り神護寺の参道の約400段の階段を上り境内へ向かいます。

神護寺

高野山真言宗遺迹本山の寺院。神護寺は、神願寺と高雄山寺が824年に合併してできた寺といわれています。この二つの寺は、豪族和気氏ゆかりの寺です。

和気 清麻呂は、奈良時代末期から平安時代初期にかけての貴族です。和気清麻呂の墓が今の神護寺境内にありました。空海が東寺や高野山の経営に当たる前に一時、住んでいた寺でもあり、最澄もここで法華経の講義をしたことがある等、日本仏教史上重要な寺院です。また、かわらけ投げは、この寺が発祥とされています。

近くには、空海の甥である智泉が神護寺の別院として建立したと伝えられる西明寺、「鳥獣人物戯画」をはじめ多くの文化財を伝える寺院として知られ高山寺があります。自由時間には歩いてほかの寺院にも訪れることができますよ。神護寺を後に、美山のかやぶきの里へと向かいます。

神護寺の大師堂

美山、かやぶきの里・北村

京都府南丹市美山町北にある山村集落で、今では珍しくなった茅葺き屋根の家屋がここには数多く残っています。林業を主産業とする山村集落だったそうで、集落の中を通る街道は、いわゆる鯖街道の一つとされ、京都と若狭の中間地であり、多くの旅人が行き来していたそうです。1993年、周囲の水田と山林を含む集落全体127.5ヘクタールが、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されました。現存している茅葺き屋根の家屋の多くが江戸時代中頃から末期にかけて建てられたものであり、「北山型民家」に分類されています。

美山かやぶきの里

あいにくの雨。ではなく、雨降るかやぶきの里はより趣を感じさせる景色でした。その後、芦生の山のトレッキングの拠点となる宿。山の家に到着。

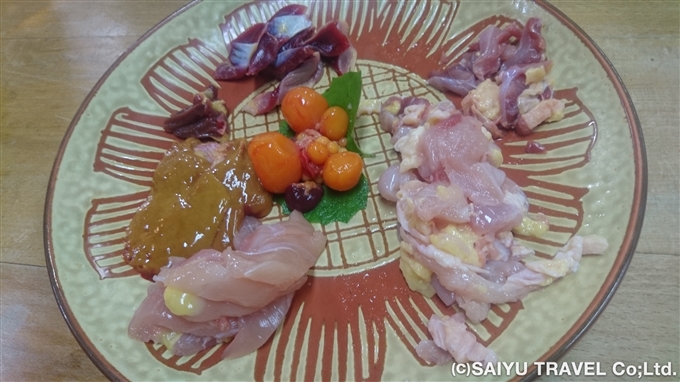

この日は到着し、ゆっくりしてから夕食を頂きます。なんといっても山の家は料理がおいしい!この日は地鶏と椎茸、京野菜などの鉄板焼きを頂きました。山の家では椎茸やなめこを育てており見たこともないような肉厚の椎茸をいただきました。時期によって旬のおいしい食事をお楽しみいただけます。

夕食に出てきた新鮮な地鶏

2日目:芦生の森 上谷下谷トレッキング

2日目はガイドと合流し8時に山の家を出発。ガイドしか持っていない鍵でゲートを開け芦生の森へ入ります。道中も素晴らしい紅葉を見ることができます。造られた赤一色の派手な紅葉ではなく、自然の紅葉は、赤、黄、緑、茶色などたくさんの色が溢れています。

芦生の森の紅葉

芦生の森

芦生の森は、美山町の東に位置し約4,200haの広大な面積を有します。その約半分に当たる2,150haは少なくとも開設後は手の入っていない天然林で、この中には森林の成立以降人為的な力の加わっていないと考えられる原生林があります。斜面に対応して樹木が分布しており、斜面上部ではアシウスギの分布密度が高く、中腹ではブナを主としてミズナラなどが優先し、沢筋ではトチノキやサワグルミなどが多く分布しています。このような植生の多様性から、植物学者で東京大学教授の中井猛之進が『植物ヲ学ブモノハ一度ハ京大ノ芦生演習林ヲ見ルベシ』と研究誌に書いたことでも知られています。また、冷温帯株に属する天然林は西日本屈指の広さを誇り、芦生の森を含む一帯が平成28年に京都丹波高原国定公園に指定されました。

現在は京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション芦生研究林として管理されています。日本海側気候と太平洋側気候の移行帯に位置していることから、植生区分の上でも暖温帯林と冷温帯林の移行帯に属し、植物の種類が多く、研究林内で確認されている種数は、木本植物が243種、草本植物が532種、シダ植物が85種を数えます。その中には下枝が雪の重みで接地することで発根し、やがて一個体として独立して増殖する、多雪地帯に特有の伏条更新を行うことで知られるアシウスギやアシウテンナンショウのように「芦生」の地名を冠した学術上貴重な植物が含まれています。

トレッキングを開始前に下谷の大カツラを観察。このカツラの高さは38.5m。芦生の森の偉大さをその大きさで語るような迫力でした。このカツラには15種類の木が着生しているとのことでした。(アオハダ、アズキナシ、ウリノキ、ウリハダカエデ、コシアブラ、ツノハシバミ、ナナカマド、ノリウツギ、ハイイヌガヤ、ハソギソ、ヒメコマユミ、ムラサキシキブ、ヤマウルシ、ヤマグルマ、ヤマザクラ)昔は京都で3番目の大きさだったそうですが現在は京都で9番目の大きさだそうです。

カツラの保存木

いよいよ、芦生の森のトレッキングを開始。道中では雪などのために垂れ下がった枝が直接地面に触れそこから新たに根が生え、親木から独立する伏条更新をする杉も見ることができました。

伏状更新する杉

紅葉を楽しみながらトレッキング

この日は何度も川を渡るので長靴を履いてのトレッキングです。川には、たかはやが泳いでおり、手をひたすと魚たちが近寄ってきました。水も透明度が高くきれいです。昼食は由良川のほとりで頂きました。山の家のお母さんが作ったというお弁当。かやくごはんとしし唐のじゃこ煮などとっても美味しい。

昼食後は引き続き、散策を開始します。お昼過ぎからは午前中の道のりとは打って変わり、傾斜や幅の狭い道が多くなります。最終地点は日本海の見える展望地。日本海に浮かぶ島々を見ることができました。

日本海に浮かぶ島々

3日目:芦生の森トロッコ道トレッキング~京都市内

3日目もガイドと合流しトロッコ道を散策します。山の家からトロッコ道までは歩いて10分ほどの場所にあり、入り口付近には研究林事務所があります。赤い屋根にかわいらしい印象の建物でした。その横にはすぐトロッコ道が。枕木を踏まないように一歩ずつ進んでいきます。横には透明度の高い由良川が流れており、由良川に写る紅葉も情緒があります。

トロッコ道

由良川に写る紅葉

由良川と芦生の森

ガイドさんも仰っていましたが森林にはヒーリング効果があるそうです。それを身をもって体感することができました。トロッコ道の散策を終え、心温まるおもてなしをしてくれた山の家を後に京都市内のホテルへと移動します。

4日目:京都市内~鞍馬寺~貴船神社~京都駅

4日目は公共交通機関を利用し鞍馬へと向かいます。現在は以前、起きた土砂崩れの影響により、市原~鞍馬間の列車が運休している為、途中からバスを使い鞍馬寺に到着。

鞍馬寺

1949年までは天台宗に属していましたが、以降、独立して鞍馬弘教総本山となっています。本尊は、寺では「尊天」と称されており、「尊天」とは毘沙門天王、千手観世音菩薩、護法魔王尊の三身一体の本尊です。京都盆地の北に位置し、鞍馬山の南斜面に位置し鞍馬は牛若丸(源義経)が修行をした地としても有名であり、能の『鞍馬天狗』でも知られています。 また、鞍馬寺への輸送機関としてケーブルカー(鞍馬山鋼索鉄道)を運営していて、宗教法人としては唯一の鉄道事業者ともなっています。

鞍馬寺の仁王門

平安時代、清少納言が「遠きて近きもの、くらまのつづらをりといふ道」と綴ったことで有名な九十九折の参道、放生池、吉鞍稲荷社、魔王の滝、鬼一法眼社を横目に歩いていき由岐神社へ到着。由岐神社の鳥居をくぐると大杉さんの愛称で知られる京都市天然記念物の杉の木が生えていました。樹齢は800年、高さ約53mだそうです。

その後、ご本尊に参拝。休憩をとり帰りはケーブルカーで降ります。鞍馬から貴船口へ、さらにバスで移動し貴船神社近くまで移動します。

貴船神社

全国に約500社を数える貴船神社の総本宮。天武天皇の御代・677年にはすでに御社殿が造られていたという、京都でも屈指の歴史を誇る神社です。清流・貴船川は鴨川の源流にあたり、また御所の真北に鎮座することから、“京都の水源を守る神”として歴代朝廷からも大切にされてきました。貴船は地名としては「きぶね」と読みますが、神社名は「きふね」と濁らずに読みます。清らかな水が濁らないように、との願いがあるとのことです。また、「きふね」は「氣生根」、氣が生ずる根源の地であり、“神様の氣に触れるだけで元気がよみがえる”といわれています。

貴船神社

まずは、貴船神社(本宮)からの参拝。貴船神社は貴船川に沿って社殿を構え、下流から上流に向けて、本宮・結社・奥宮の三社が鎮座しています。「本宮→奥宮→結社」と回る三社巡りが古い習わしで残っているそうです。

本宮の敷地内には2頭の馬の像がありました。実は、貴船神社は“絵馬発祥の地”。かつて日照りや長雨が続くと、朝廷は、水を司る神様を祀る貴船神社に勅使を派遣していました。降雨を祈願するときには「黒馬」を、止雨を祈願するときには「白馬」を奉納し、実際に生きた馬を献上していたそうです。平安時代には儀式が簡素化され、板に馬の絵を描いた「板立馬」が奉納されるようになり、これが現在の「絵馬」の原型になったのだそうです。本宮の前には授与所があり、こちらで大人気なのが「水占みくじ」です。石垣からわき出る御神水に占いの用紙を浮かべると、おみくじの内容が浮かび上がってくるというもので、水の神様を祀る神社らしいおみくじです。

本宮にある馬の像

奥宮の祭神は闇龗神を祭神としますが、本宮の高龗神と同じ神であるとされています。この奥宮は本宮の上流約700m の所にあり、以前はここが本宮でした。タマヨリヒメノミコトが黄色の船に乗り大阪湾から川を遡り、たどり着いた地だとされています。かつてはこの奥宮こそが本宮であり、その手前を流れる「思ひ川」で身を清めてお参りをしていたそうです。奥宮本殿の真下には、巨大な「龍穴」があるとされています。この龍穴は、「奈良室生」、「岡山備前」と並ぶ“日本三大龍穴”のひとつ。特に神聖で強大な力を噴出するパワースポットとされています。

貴船神社の奥宮

その後、縁結びの神「結社御祭神・磐長姫命」が祀られた中宮へ。

和泉式部の故事を生んだのはこの結社で、奥には和泉式部の歌碑があります。神武天皇の曾祖父にあたるニニギノミコトがコノハナサクヤヒメを娶る際、コノハナサクヤヒメと磐長姫命の父親は、姉妹ともに嫁ぐことを申し出ましたが、ニニギノミコトは醜い容姿の磐長姫命を送り返してしまい、磐長姫命はそれを恥じて、「このような悲しみは私だけにし、人々に良縁を授けよう」とこの地に鎮座されたそうです。

参拝を終え、宿泊したホテルへ一度向かい荷物を取り京都駅で解散とさせて頂きました。添乗で様々な場所へ訪れる機会がありますが、その中でも芦生の森は想像以上の素晴らしい場所でした。11月初旬は丁度、紅葉の時期で素晴らしいシーズンでしたが、春、夏と様々な顔を見せてくれるであろう芦生の森。

新コースではシャクナゲの咲く時期に芦生の森へ訪れます。ぜひ、何度も訪れたいと思わせる魅力がある芦生の森へ足を運んではいかがでしょうか。

- 日本 (75)

- その他 (1)

- アイルランド (1)

- アゼルバイジャン (2)

- アルジェリア (4)

- アルゼンチン (3)

- アルメニア (2)

- アンゴラ (2)

- イスラエル (1)

- イタリア (1)

- イラン (4)

- インド (23)

- インドネシア (2)

- ウガンダ (2)

- ウズベキスタン (2)

- ウルグアイ (1)

- エクアドル (3)

- エジプト (1)

- エチオピア (2)

- エリトリア (2)

- オーストラリア (2)

- オマーン (3)

- カーボヴェエルデ (1)

- カザフスタン (1)

- カメルーン (1)

- カンボジア (1)

- キューバ (2)

- ギリシャ (1)

- キルギス (4)

- グアテマラ (2)

- グリーンランド (2)

- コスタリカ (6)

- コンゴ民主共和国 (1)

- サウジアラビア (2)

- ザンビア (1)

- ジョージア (3)

- ジンバブエ (1)

- スウェーデン (1)

- スペイン (2)

- スリランカ (4)

- セネガル (1)

- タジキスタン (5)

- タンザニア (2)

- チャド (2)

- チュニジア (1)

- チリ (3)

- デンマーク (1)

- トルクメニスタン (1)

- ニジェール (1)

- ニュージーランド (1)

- ネパール (10)

- ノルウェー (1)

- パキスタン (11)

- パレスチナ (1)

- バングラデシュ (4)

- フィンランド (1)

- ブータン (3)

- ブラジル (4)

- ベトナム (1)

- ベネズエラ (1)

- ベリーズ (1)

- ペルー (3)

- ボツワナ (2)

- ボリビア (1)

- ホンジュラス (2)

- マダガスカル (3)

- マリ (1)

- マレーシア (1)

- ミャンマー (1)

- モーリタニア (1)

- モロッコ (4)

- モンゴル (1)

- ヨルダン (3)

- ラオス (1)

- ルワンダ (1)

- レバノン (1)

- ロシア (1)

- 韓国 (1)

- 西サハラ (1)

- 中国 (8)

- 南アフリカ (1)