(C)Mercury Inspired Films LLP

(C)Mercury Inspired Films LLP

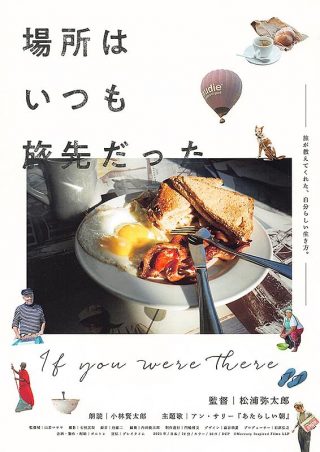

場所はいつも旅先だった

監督:松浦弥太郎

出演:世界各地の人々

日本公開:2021年

生活習慣のように録画された5カ国の旅

文筆家、書店オーナー、雑誌「暮しの手帖」の元編集長などさまざまな肩書きを持つ松浦弥太郎が初監督したドキュメンタリー。サンフランシスコ(アメリカ)、シギリア(スリランカ)、マルセイユ(フランス)、メルボルン(スペイン)、台北・台南(台湾)と、世界5カ国・6都市を旅した松浦監督が、各地で体験した出会いとかけがえのない日々を、飾らない言葉でエッセイ集のようにつづっていく。

西遊旅行で旅する皆様には、旅行記や日記を付けている方も多いのではないかと思います。今でもあるかわからないのですが、ツアーに添乗すると添乗レポート(内部用)と旅の記録(お客様用)を必ず付けていました。

前者はいわば業務的な情報で、ツアー開発や同じツアーに行く添乗員のために書かれます。基本的に情感はあまり宿りません(でも西遊旅行のツアーに添乗される方はユニークな方ばかりなのでエモーショナルな添乗レポートもたくさんあります)。

後者は「記録」といいつつも「記憶」、つまり、思い出です。そのため、書き手それぞれの思い入れが入ったり、文体に特徴が出ます。余談ですが、僕が創作を志し始めたのは、添乗レポートや各種広報誌の文章が「上手い」「独特」と言われたときからでして本当に機会に感謝しています。

特に日記ですとか旅の記録というのは、期限や時間に追われて書くようなものではありません。「さあ、書こう」と思う前に、もう書いている。いわば「習慣」です。

この『場所はいつも旅先だった』は、そういう感じで、日々の習慣として撮影された主観的アングルの映像で、人々の習慣や都市に散りばめられた生活習慣の痕跡を巡っていく映画です。監督の語らい (声の主は監督本人ではなく小林賢太郎さん) をのせた映画は、車庫に入る回送車両のように緩やかに進んでいきます。

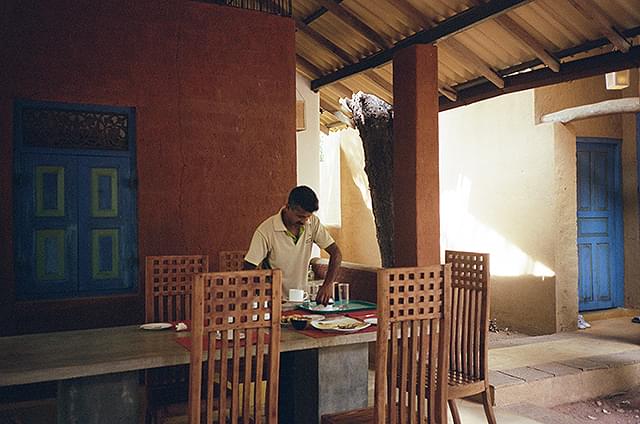

主に早朝や深夜など、何かと何かの区切れ目的な時間帯を。観光地(たとえばスリランカのシギリヤ・ロックのようなダイナミックな場所)よりもその界隈の名もなき人々の慎ましい生活を、カメラは追います。

もちろん旅先での様々な出会いは記録されていますが、あまり一人ひとりに入り込みすぎず、気球のようにフワフワと場から場へと周遊していく映画です。

エッセイ的なので、ご飯を食べながらなどゆるりと鑑賞したりするのにぴったりな作品です。

(C)2019 ANNAPURNA PICTURES, LLC. All rights reserved.

(C)2019 ANNAPURNA PICTURES, LLC. All rights reserved.

(C)2016 BY JIN AND CASEY LLC ALL RIGHTS RESERVED

(C)2016 BY JIN AND CASEY LLC ALL RIGHTS RESERVED