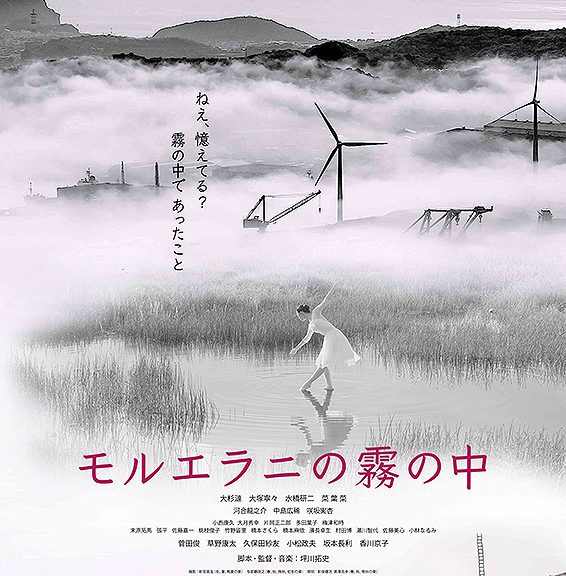

(C)室蘭映画製作応援団2020

(C)室蘭映画製作応援団2020

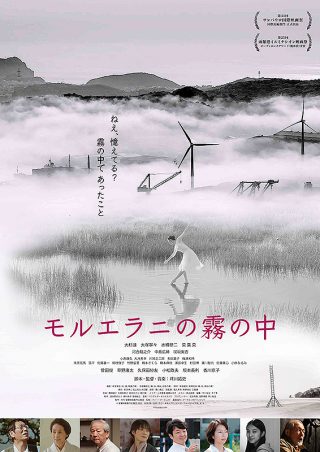

モルエラニの霧の中

監督: 坪川拓史

出演:大杉蓮、大塚寧々ほか

日本公開:2021年

「鉄のまち」室蘭―柔らかな記憶と7つの季節

いままで「旅と映画」では映画紹介の際に必ずあらすじから入っていましたが、今回ご紹介する邦画『モルエラニの霧の中』は特殊な作品のため、かわりに制作経緯をご紹介します。

本作全7編を制作した坪川拓史監督は、東日本大震災を機に東京から故郷・室蘭に家族で移住し、久しぶりに町を歩いてみたとき、記憶の中とは全く違う姿の室蘭に遭遇します。表向きは空き家が目立つさびれた町でしたが、昔の姿を知る坪川監督は、大事な点を見逃しませんでした。

よくよく町を回ってみると、輝きが保たれている場所や面白いストーリーの種にたくさん出会ったのです。そして、脚本の舞台にしていた理髪店が入っているビルが解体されるのをきっかけに、5年にわたる制作に乗り出しました。

このような経緯もあり、映画本編は春夏秋冬と晩夏・晩秋・初冬と細かく章立てされた全7話構成となっており、実話や実在の場所をモチーフに、時にはモデルになった本人も出演しながら撮影がなされています。私的な記憶に関する映画でありながら、壮大なスケールを保っているのは、北海道の自然の力に依るところが大きいでしょう。

私が北海道に一度訪れたときは9月の半ば(晩夏あるいは初秋)でしたが、新千歳空港に降り立ったとき、搭乗地の羽田のムワッとした残暑の空気とは全く違うカラッとした冷気に触れたのを今でもよく覚えています。海外旅行では訪れる国々の空港でその国の香りが感じられることがありますが、北海道は日本国内でありながら、空港で何かしらの違いが感じられる場所だと思います(私が最近撮影でよく訪れる奄美大島も同様です)。

アイヌ語に由来する地名の響きも、北海道への旅が「遠くへ来た」と感じさせてくれる要素のひとつかと思いますが、室蘭という名前にもアイヌ語が関わっているのは本作で初めて知りました。題名に入っている「モルエラニ」が室蘭の地名の由来なのですが、どんな意味なのかはぜひ作品を観ながら想像してみてください。

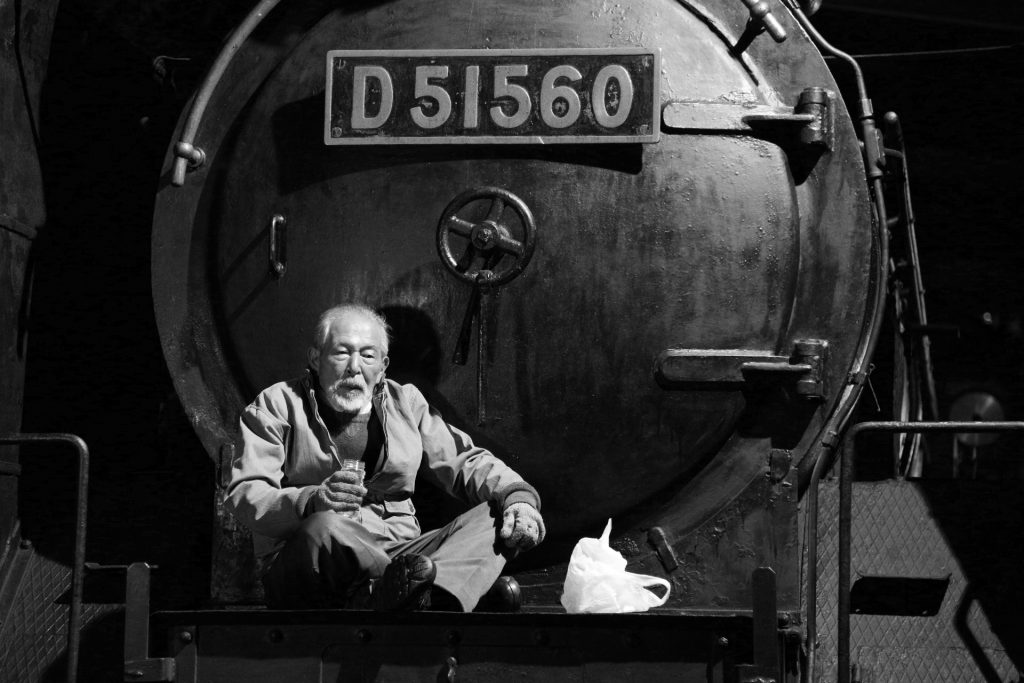

室蘭は鉄鋼業をはじめとした工業がさかんで「鉄の町」といういかにも固そうな通称が使われることもあるようですが、本作は色(カラー・モノクロ)やアスペクト比(画面の縦横比)を自由に行き来して、室蘭の風土の柔らかさのようなものが表現されているように感じました。

7章の中で一番短い晩夏の章で朗読される、『名前のない小さな木』という、もの思いにふけっている崖っぷちの木に海鳥がとまる短い物語がとても印象的でした。

記憶というのは一個人の頭の中(木の頭の中)にあるように思えますが、実は他者(海鳥)が何かしらの形で媒介して初めて存在し得るものなのではと度々思うことがあり、『名前のない小さな木』の話はそれを簡潔に言語化してくれていました。

思うに、旅というのはこの映画のように様々な思考の色や枠を行き来して、「あ、いま鳥が自分の木にとまった」とか「ちょっと今日はこの木にとまってみようかな」とか思ったりするようなことなのかもしれませんね。

最近亡くなった大杉漣さんや小松政夫さんの姿もおさめられている『モルエラニの霧の中』は2月6日(土)より岩波ホールほか、全国順次ロードショー。詳細は公式ホームページをご覧ください。

(C)2019 Factory Gate Films. All Rights Reserved.

(C)2019 Factory Gate Films. All Rights Reserved.

(C)Jafar Panahi Film Production

(C)Jafar Panahi Film Production

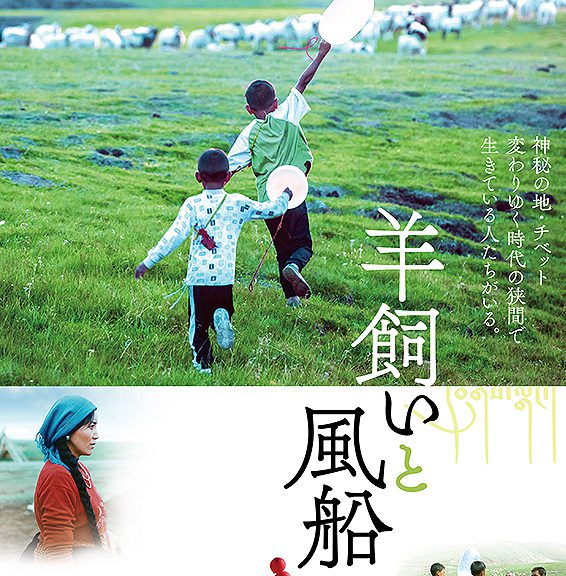

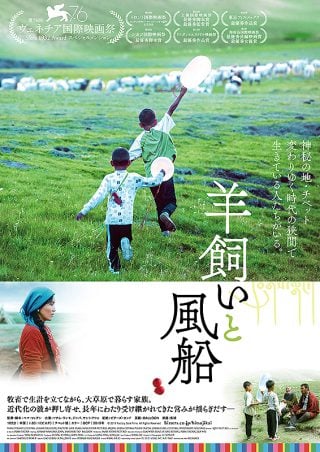

(C)Ladybirds Cinema

(C)Ladybirds Cinema

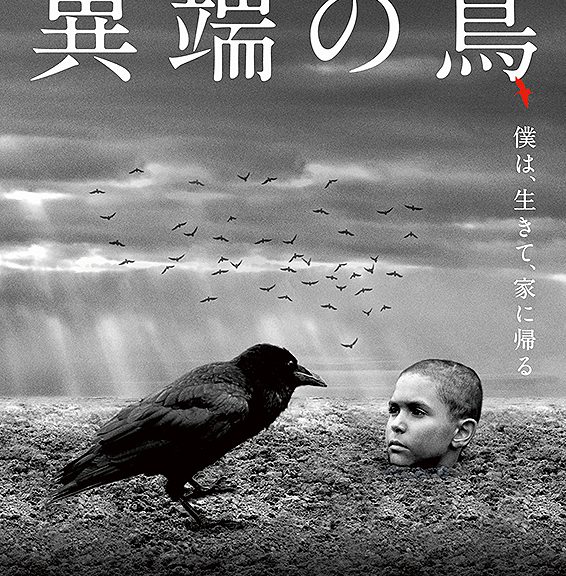

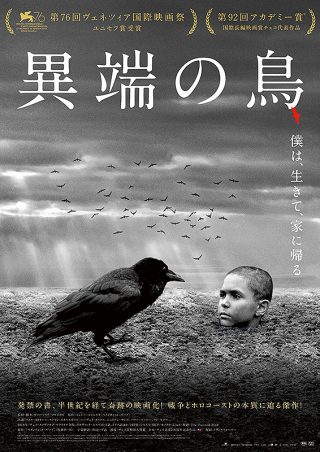

COPYRIGHT @2019 ALL RIGHTS RESERVED SILVER SCREEN CESKA TELEVIZE EDUARD & MILADA KUCERA DIRECTORY FILMS ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA CERTICON GROUP INNOGY PUBRES RICHARD KAUCKY

COPYRIGHT @2019 ALL RIGHTS RESERVED SILVER SCREEN CESKA TELEVIZE EDUARD & MILADA KUCERA DIRECTORY FILMS ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA CERTICON GROUP INNOGY PUBRES RICHARD KAUCKY

(C)Altitude100 – Liaison Cinematographique – Minds Meet – Ne a Beyrouth Films

(C)Altitude100 – Liaison Cinematographique – Minds Meet – Ne a Beyrouth Films

(C)2018 Photo Guy Ferrandis / SBS Productions

(C)2018 Photo Guy Ferrandis / SBS Productions

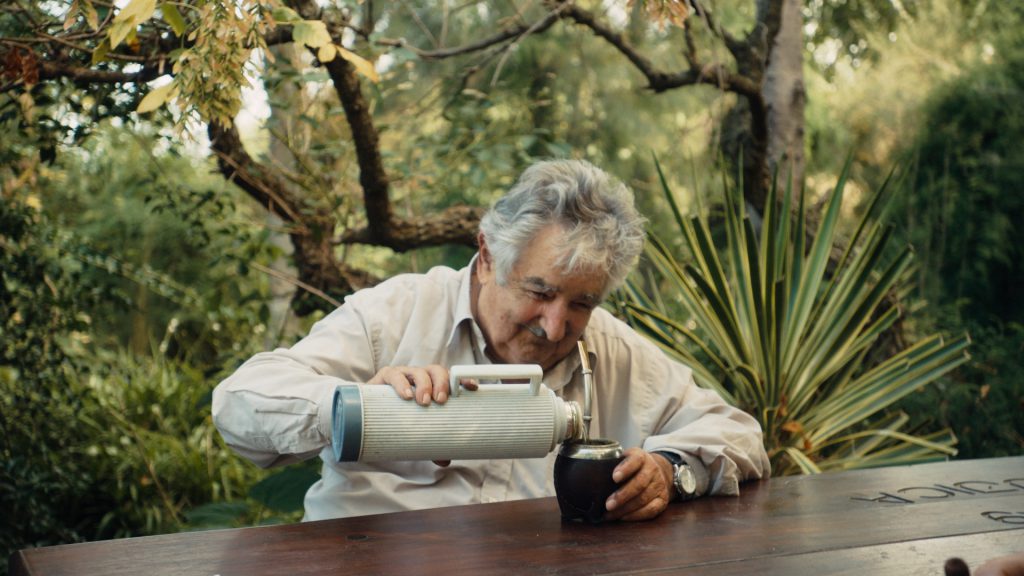

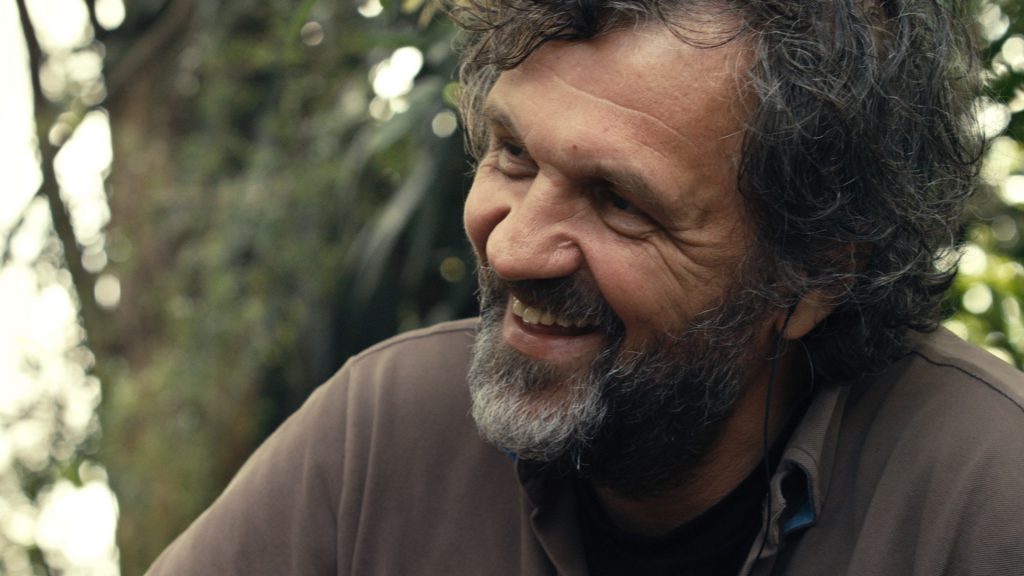

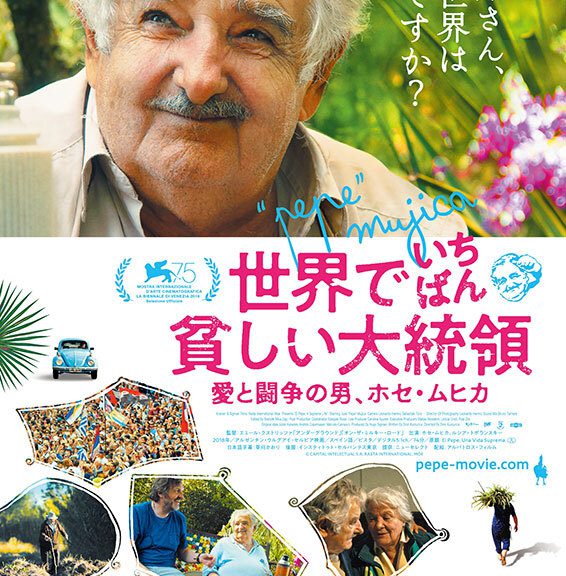

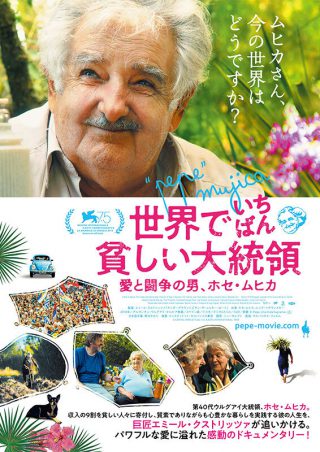

© 2018 CAPITAL INTELECTUAL S.A, RASTA INTERNATIONAL, MOE / 写真 ©CAPITAL INTELECTUAL S.A.

© 2018 CAPITAL INTELECTUAL S.A, RASTA INTERNATIONAL, MOE / 写真 ©CAPITAL INTELECTUAL S.A.