(c)2019 CAPITAL INTELECTUAL S.A./KENYA FILMS/MOD Pictures S.L.

(c)2019 CAPITAL INTELECTUAL S.A./KENYA FILMS/MOD Pictures S.L.

明日に向かって笑え!

監督:セバスティアン・ボレンステイン

出演: リカルド・ダリン、ルイス・ブランドーニほか

日本公開:2021年

2000年代初頭・アルゼンチン金融危機のほろ苦くも忘れがたい記憶

2001年、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス近郊の田舎町。元サッカー選手のフェルミンら住民たちは放置されていた農業施設を復活させるために、資金集めに奔走する。

銀行の融資を取り付けるために手持ちの米ドルを全て預けた翌日、金融危機で預金が凍結されてしまう。さらに、状況を悪用した銀行と弁護士に預金を騙し取られて一文無しになったフェルミンたちは、奪われた夢と財産を取り戻すべく、破天荒な作戦を練りはじめる・・・

私は2007年から2008年にかけてイギリスに留学していたのですが、生まれてはじめて南米出身の人と何人か知り合うことになりました。あるとき、コロンビア人の友人が「日本や欧米はとても安全だよ、なぜなら銀行に騙されることがないから」とサラッと言うので「銀行に騙されるなんていうことがあるのか」と驚きました。本作を観ながら最初に思い出したのは、その言葉です。

もちろんコロンビアと本作の舞台・アルゼンチンは、南米大陸の北端と南端でものすごく距離が離れていることは承知しています。正直、地球の裏側にある南米大陸の国々は、サッカー・コーヒー・ワイン・映画・文学など何かしら切り口がないと混同せざるをえません。逆に、南米大陸の人々には日本と韓国・中国あたりの文化・風習が混同して見えているでしょう。

それだけ距離が離れている国で起きている金融危機をテーマにした映画が、日本人に向けて上映されて成立する秘訣は、本作の持つコメディ要素です。

作品を通して笑いを生むには、種々様々な前提を観客と共有しておく必要があります。本作で最も入念に表現されている前提は、アルゼンチンの大統領に2度選出されたファン・ペロン元大統領の存在であると思いました。軍人を経て1946年から1955年に大統領に就任したペロン(1970年代の2度目の就任期間は短命に終わりました)は、労働組合の保護や労働者の賃上げに力を入れました。

もちろん、ペロンは「独裁者」と呼ばれることもあり賛否両論で、本作は彼の功績を称賛する内容ではありません。しかし、それでもペロンが重要なモチーフであると感じる理由は、本作で描かれている2001年からの苦しい数年間というのは、1946〜1955年のペロン体制下のアルゼンチンを直接経験しなかった人々にとって、「復古」とでも言えるような不思議なエナジーが肌で感じられるひとときだったのではないかと思ったからです。

主演を務めるアルゼンチンの国民的俳優リカルド・ダリンは1957年生まれで本作のプロデューサーとしても名を連ねています(実際の息子さんが息子役を演じています)。監督・脚本を務めるセバスティアン・ボレンステインは1964年生まれです。おそらく1950年代後半から1960年代前半生まれの「アフター・ペロン」とでも言える世代にとって、自分が生まれる前の歴史が地中からシューッと蒸気のように湧き出てきたのが2000年代初頭だったのでしょう。私は、物語の本筋であるコメディの根底に、そういった強い憧憬の温度を感じました。

旅先で偶然知り合った人から「あの頃は・・・」と懐かしい記憶を思いがけず聞いたような心地になる『明日に向かって笑え!』は、8/6(金)よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテ他全国順次公開。その他詳細は公式ホームページをご確認ください。

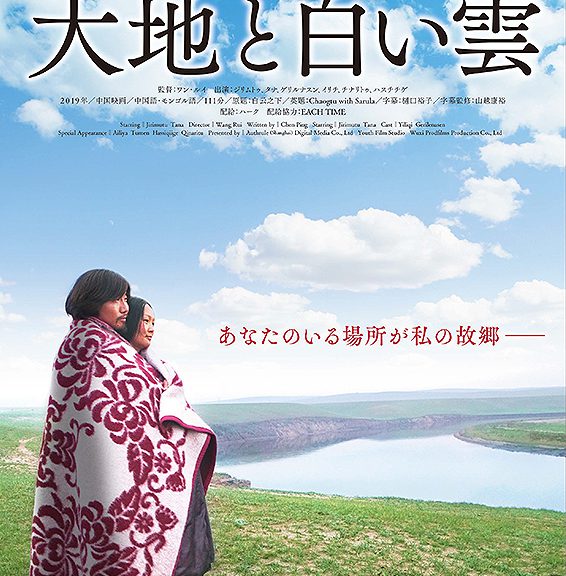

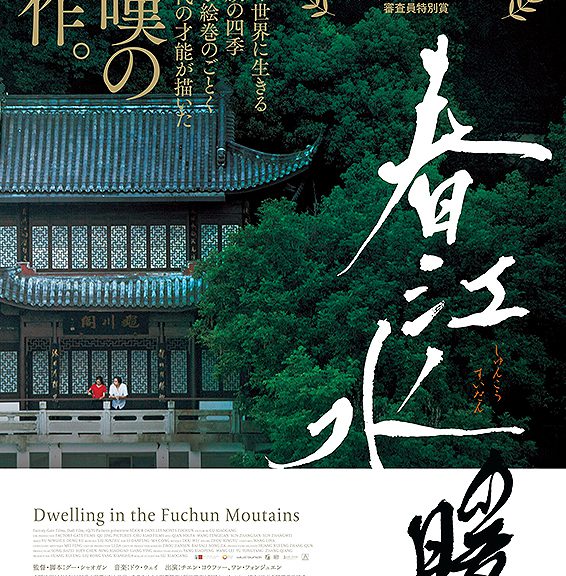

(C)2019 Authrule (Shanghai) Digital Media Co.,Ltd, Youth Film Studio All Rights Reserved.

(C)2019 Authrule (Shanghai) Digital Media Co.,Ltd, Youth Film Studio All Rights Reserved.

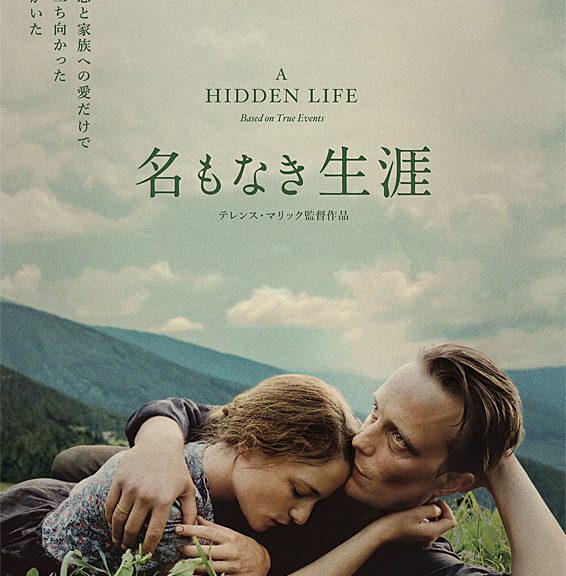

(C)2019 Twentieth Century Fox

(C)2019 Twentieth Century Fox

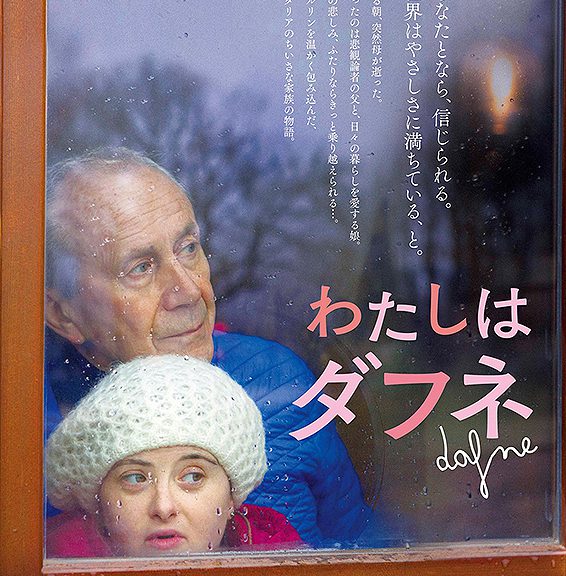

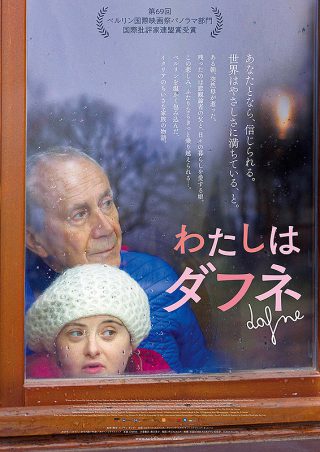

(C)2019, Vivo film – tutti i diritti riservati

(C)2019, Vivo film – tutti i diritti riservati

(C)2019, Trice Films & Apollo Media

(C)2019, Trice Films & Apollo Media

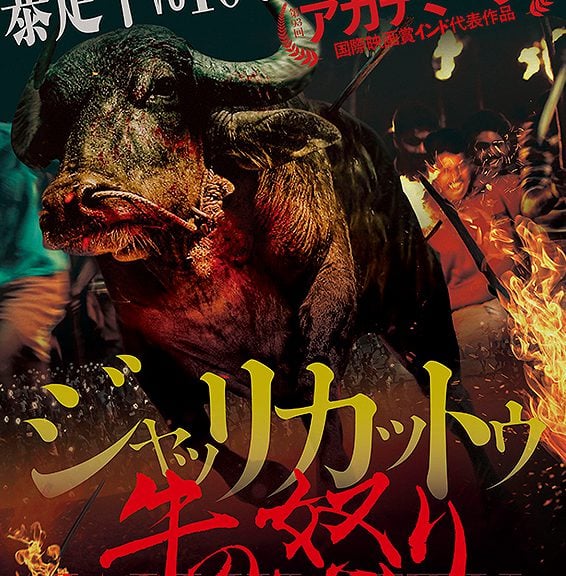

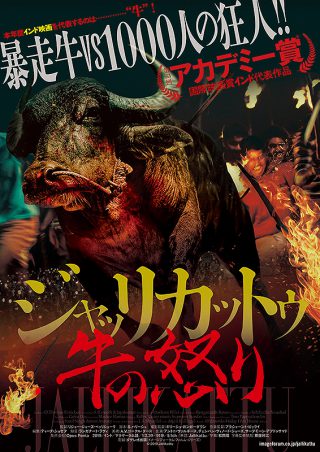

配給:ダゲレオ出版

配給:ダゲレオ出版 Jallikattu / Lijo Jose Pellissery

Jallikattu / Lijo Jose Pellissery

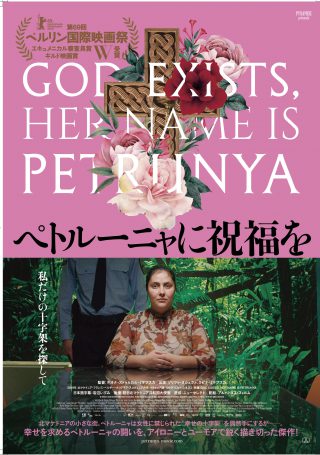

(C)Sisters and Brother Mitevski Production, Entre Chien et Loup, Vertigo.Spiritus Movens Production, DueuxiemeLigne Films, EZ Films-2019 All rights reserved

(C)Sisters and Brother Mitevski Production, Entre Chien et Loup, Vertigo.Spiritus Movens Production, DueuxiemeLigne Films, EZ Films-2019 All rights reserved

©2019 ALL RIGHTS RESERVED

©2019 ALL RIGHTS RESERVED

(C)2020 The Reason I Jump Limited, Vulcan Productions, Inc., The British Film Institute

(C)2020 The Reason I Jump Limited, Vulcan Productions, Inc., The British Film Institute