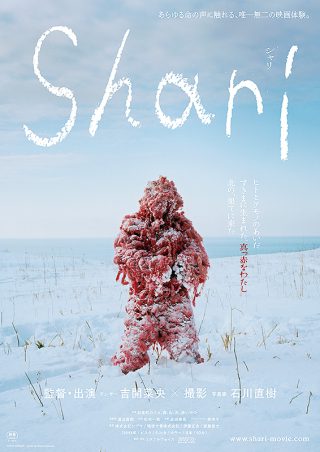

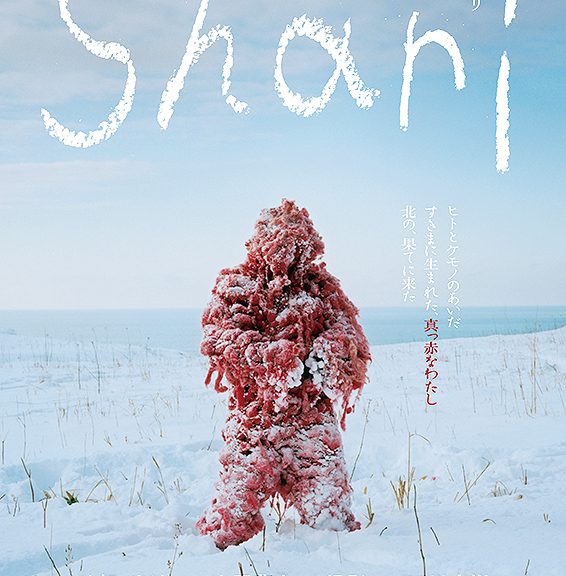

(C)2020 吉開菜央 photo by Naoki Ishikawa

(C)2020 吉開菜央 photo by Naoki Ishikawa

Shari

監督: 吉開菜央

公開:2021年

知床・斜里(しゃり)町にドロンと現れる、得体の知れない「赤いやつ」

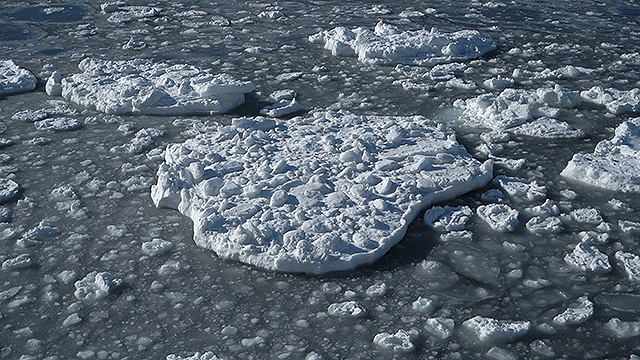

日本最北に位置する知床半島・斜里町。希少な野生動物が人間と共存する希有な土地として知られるこの町には、羊飼いのパン屋、鹿を狩る夫婦、海のゴミを拾う漁師、秘宝館の主人、家の庭に住むモモンガを観察する人など個性的な人々が暮らし、冬になるとオホーツク海沿岸に流氷がやって来る。

しかし2020年の冬は雪が全く降らず、流氷もなかなか姿を現さない。そんな異変続きの斜里町に、どくどくと波打つ血の塊のような空気と気配を身にまとった「赤いやつ」が突如として出現。

「赤いやつ」は町内を自由自在にさまよい歩き、子どもの相撲大会に飛び込んでいく・・・

本作はダンサーでもある吉開菜央さんの監督作で、「鑑賞する」というよりも、作中に込められているダンス・振り付けのような動きのパワーを「体感する」というほうが、作品の手触わりを言い表すのに相応しいかもしれません。

「シャリッ」という雪の音を筆頭に、さまざまな擬音がカット変遷のペースを握っているのですが、擬音(オノマトペ)というのは不思議なものだなと思うことが、子育てをしてから多くなりました。

もともと、旅先で自分とは喋る言葉が違う人に会うと、擬音や畳語(繰り返し言葉)はよく話の種になるので、関心はありました。犬・鶏・羊など生き物の鳴き声、お腹の鳴る音、料理の音、ゴジラの鳴き声、ゴワゴワ・サクサク・ニヤニヤなどという言葉を、どうやって多言語に翻訳するのかに度々悩まされた記憶があります。

子育てをして気付いたのは、擬音や畳語というのは特段教え込まなくても、子どものボキャブラリーにスッと自然に加わっていくことです。とても不思議です。そして、ときどき大人がポカンとさせられるのは、モクモク・パクパク・プンプンなど、大人にとっては何ら面白くない言葉を言うだけで大爆笑になるときです。

本作に登場する謎の存在「赤いやつ」は、そんな童心の壮大さを体現しているような気が僕はしました。可笑しく不可解で、時にはブルッと震えるような恐ろしさも持ち合わせている(「赤」は血も象徴しています)とでもいいましょうか・・・

シャリッと雪を踏んだ足音が、地球を一周回って色々貫通した末に再び自分の身体に戻ってくるような想像は、大人になるといつしかできなく(しなく)なってしまうなと、童心への憧憬を本作から僕は感じさせられました。

体全体がグワッと映画に引き寄せられて、いつの間にかジワッと知床半島・斜里の地に身体に溶け込んでいるかのような心地がする『Shari』は、10/23(土)より全国順次上映中。詳細は公式ホームページをご確認ください。

(C)2018 BOY WHO LTD / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE / PARTICIPANT MEDIA, LLC

(C)2018 BOY WHO LTD / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE / PARTICIPANT MEDIA, LLC

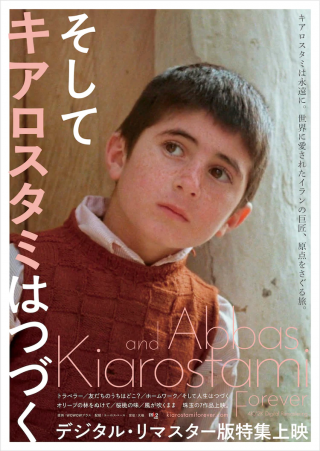

(C)1987 KANOON

(C)1987 KANOON

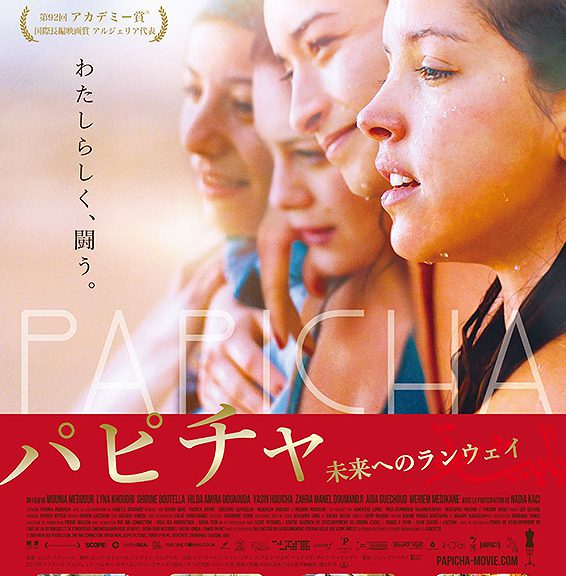

(C)2019 HIGH SEA PRODUCTION – THE INK CONNECTION – TAYDA FILM – SCOPE PICTURES – TRIBUS P FILMS – JOUR2FETE – CREAMINAL – CALESON – CADC

(C)2019 HIGH SEA PRODUCTION – THE INK CONNECTION – TAYDA FILM – SCOPE PICTURES – TRIBUS P FILMS – JOUR2FETE – CREAMINAL – CALESON – CADC

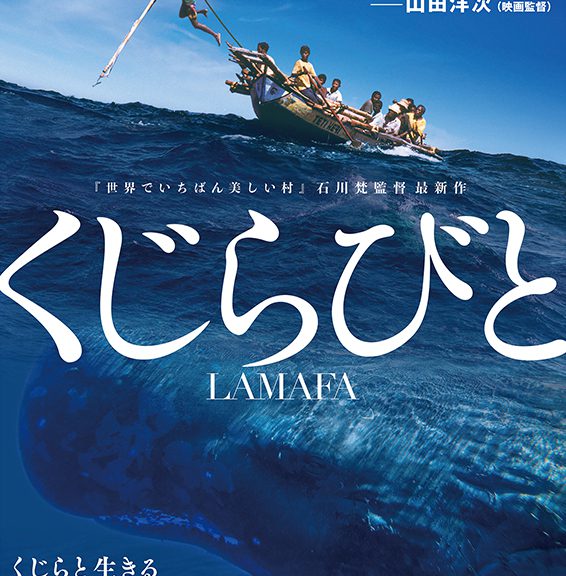

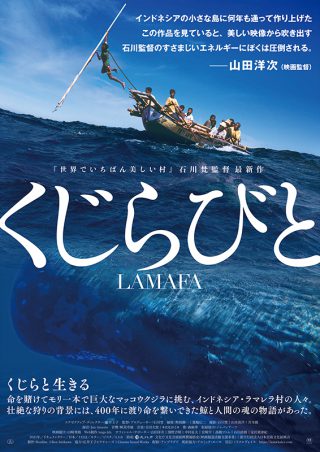

(C)Bon Ishikawa

(C)Bon Ishikawa

(C)2016 BY JIN AND CASEY LLC ALL RIGHTS RESERVED

(C)2016 BY JIN AND CASEY LLC ALL RIGHTS RESERVED

(C)2021 Moolin Films, Ltd. & Moolin Production, Co., Ltd.

(C)2021 Moolin Films, Ltd. & Moolin Production, Co., Ltd.

(C)2020 Argonauts S.A. Elemag Pictures Made in Germany Iota Production ERT S.A.

(C)2020 Argonauts S.A. Elemag Pictures Made in Germany Iota Production ERT S.A.