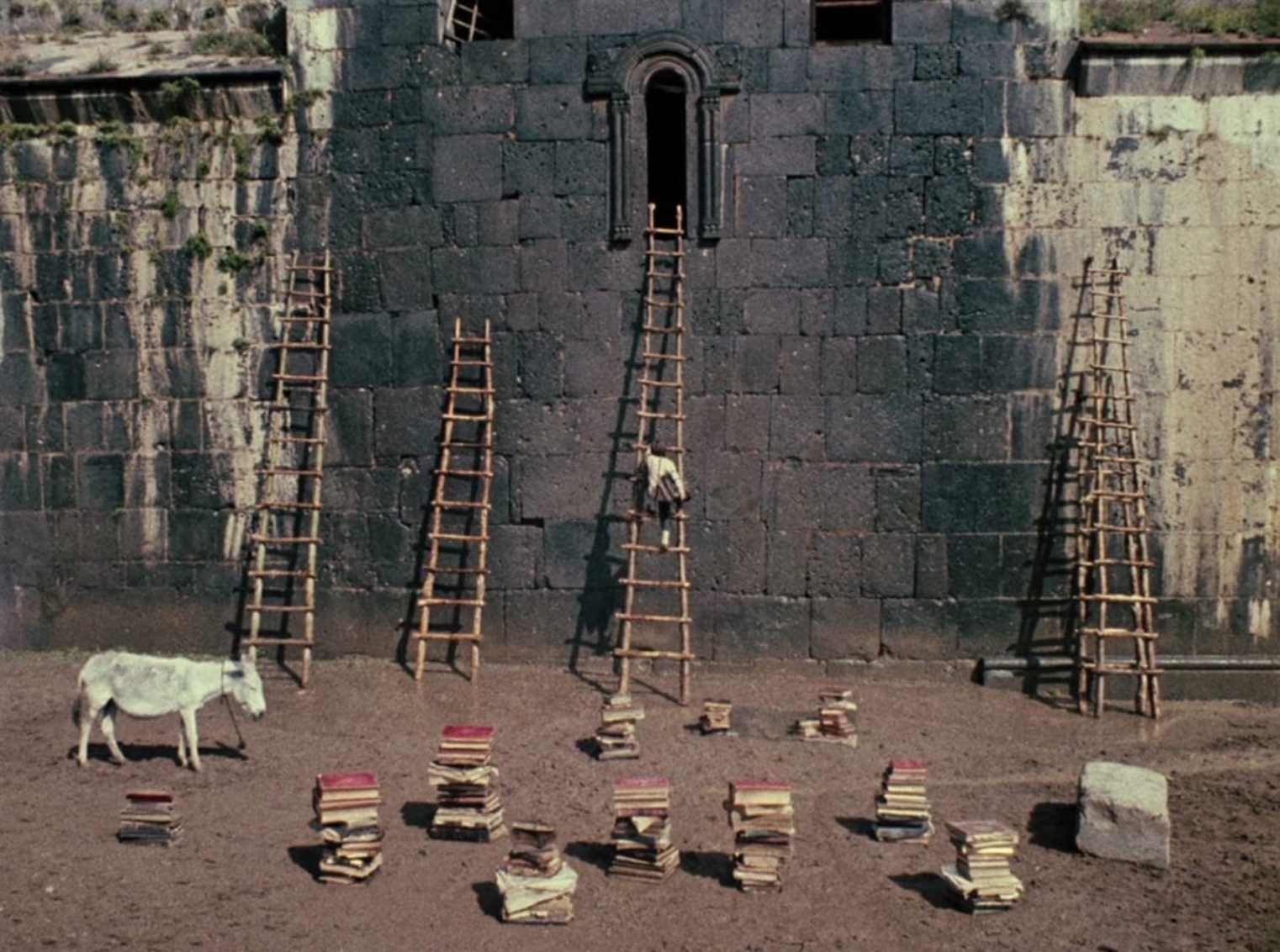

©️SIDEWAYS FILM

©️SIDEWAYS FILM

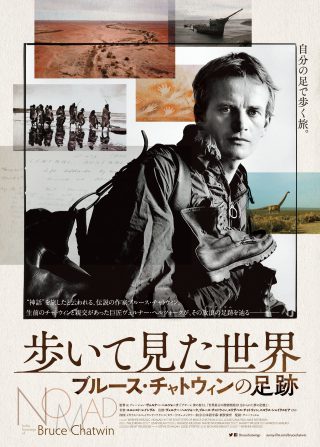

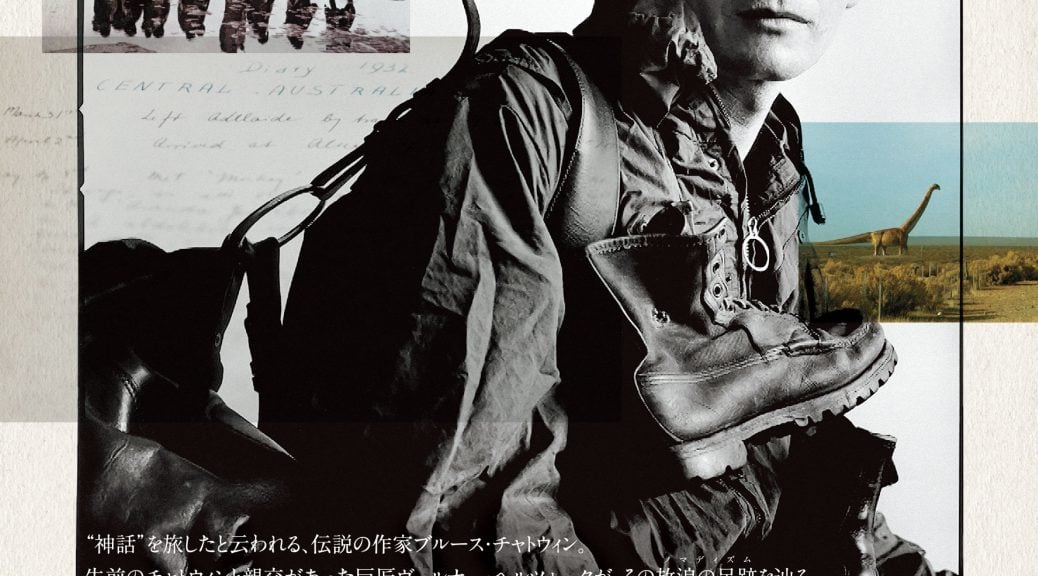

歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡

監督:ベルナー・ヘルツォーク

出演:ブルース・チャトウィン、ベルナー・ヘルツォーク

ほか

日本公開:2022年

歩き、放浪するという生き方―作家・ブルース・チャトウィンに、今こそ出会う

ドイツの名匠ベルナー・ヘルツォークは、『パタゴニア』『ソングライン』等の著作で有名なイギリス人紀行作家ブルース・チャトウィン(1940-1989)と親交を持っていた。

死後30年以上経っても色褪せないどころか輝きを増すブルース・チャトウィンの著作と彼の存在自体が、ヘルツォーク監督自身のナレーションやさまざまなインタビューを交えながら、全8章構成で振り返られていく・・・

ベルナー・ヘルツォーク監督はフィルモグラフィー(映画制作歴)に「旅」にかかわる作品が多い監督で、西遊旅行のお客様にピッタリの作家なのでいつかご紹介できればと機会を伺っていました。

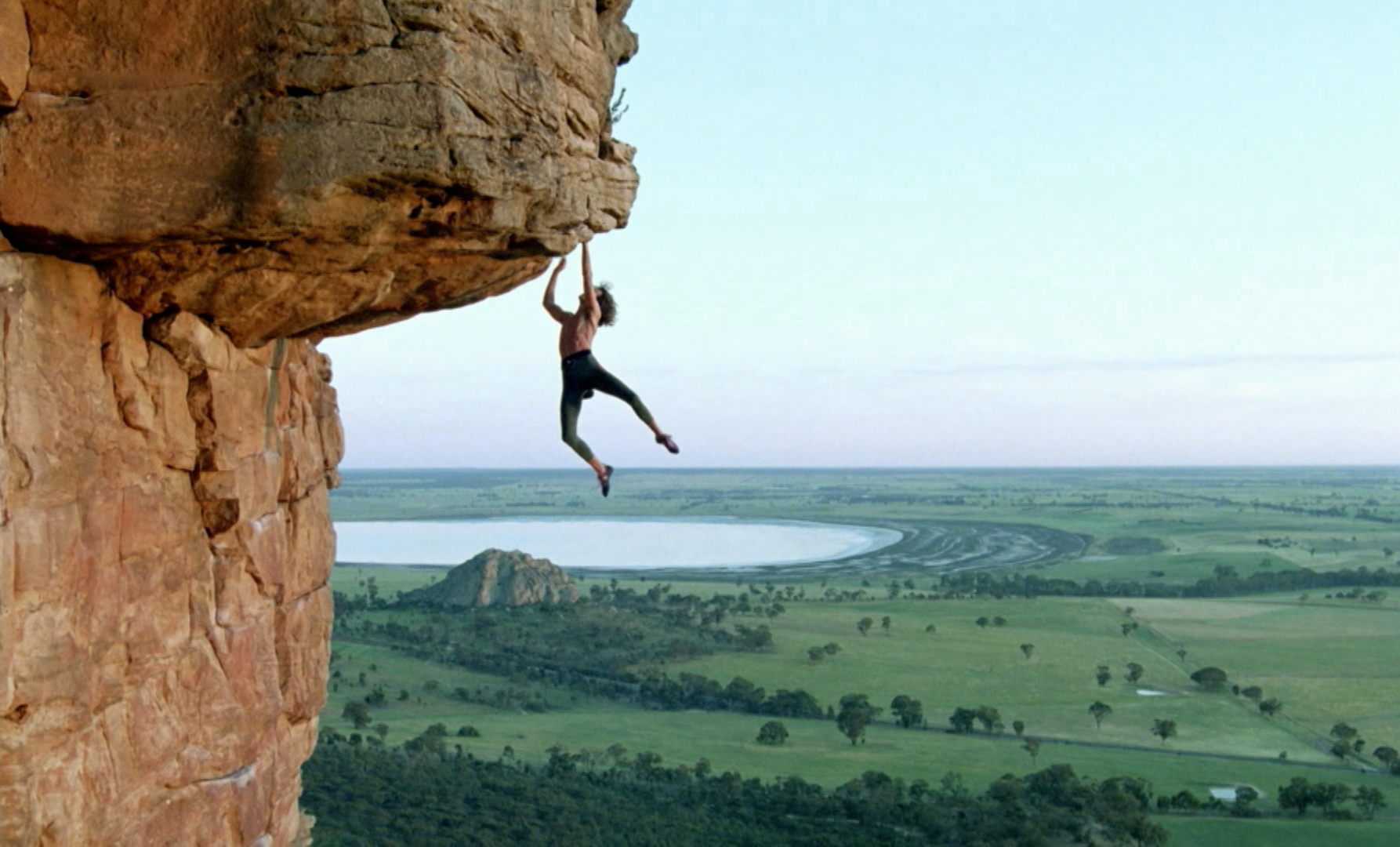

本作では対談・インタビューだけではなく、ヘルツォーク監督の過去作からの引用も収録されていて、一作の中で全世界様々な場所へ旅した気分が味わえます。

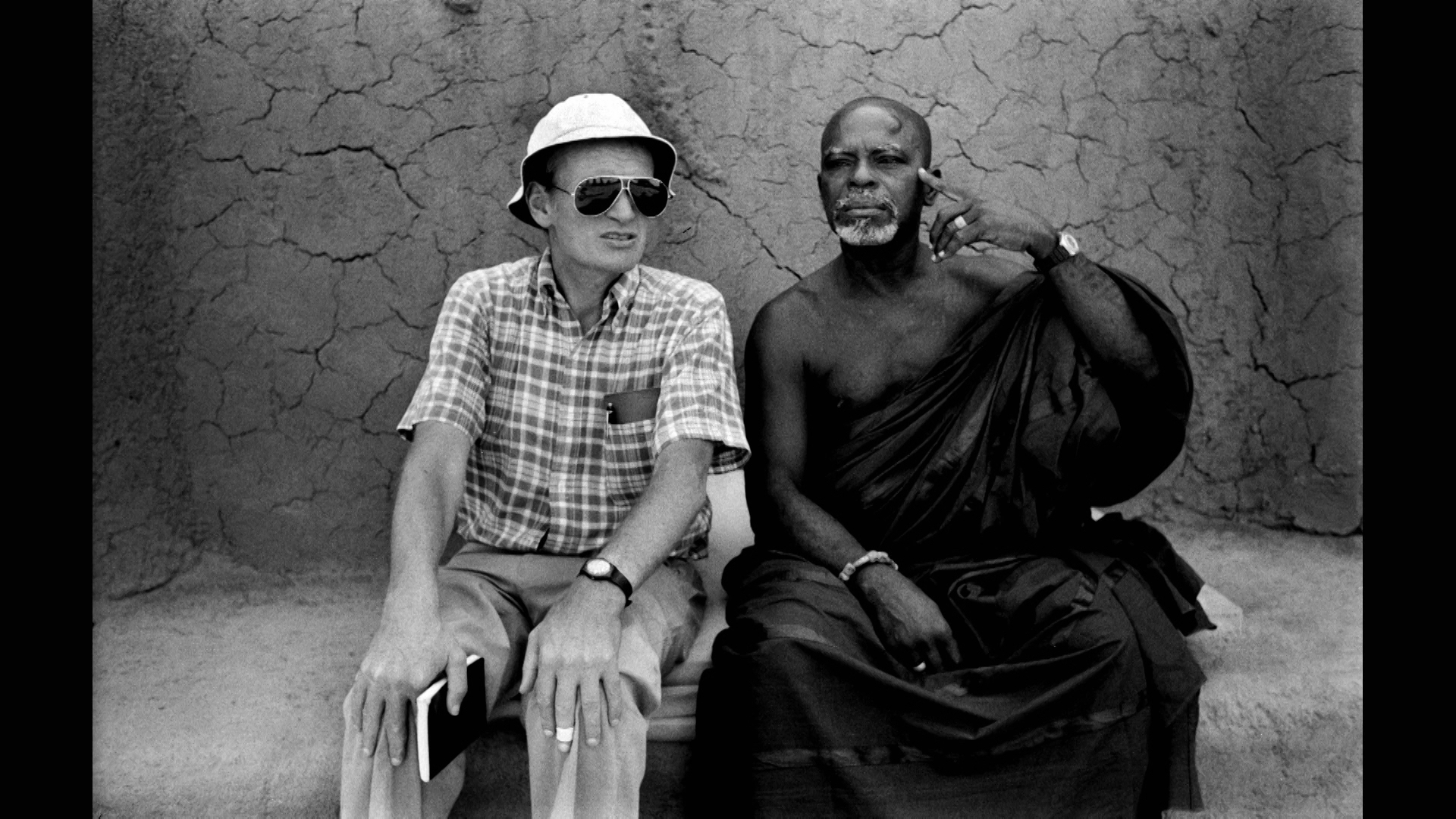

対談・インタビューは例えば、19世紀初頭ブラジルからダホメ王国(現ベナン)に追放された総督を描いた1987年の『コブラ・ヴェルデ』のガーナでの撮影舞台裏や、パタゴニアの鋭鋒セロトーレ山に挑む男たちの姿を捉えた1991年の『彼方へ』の撮影で山岳ガイドを務めたスタッフとの対話など。撮影場所も秘境、エピソードもユニークすぎるものが連続して展開されていきます。

HIVが進行して生気を失っていくブルース・チャトウィンをヘルツォーク監督が励ますために使ったのは、チャドのボロロ族の祭典の様子をとらえた映像だったといいます。ボロロ族たち自身もびっくりの、作家同士らしいコミュニケーション方法の話もご注目ください。

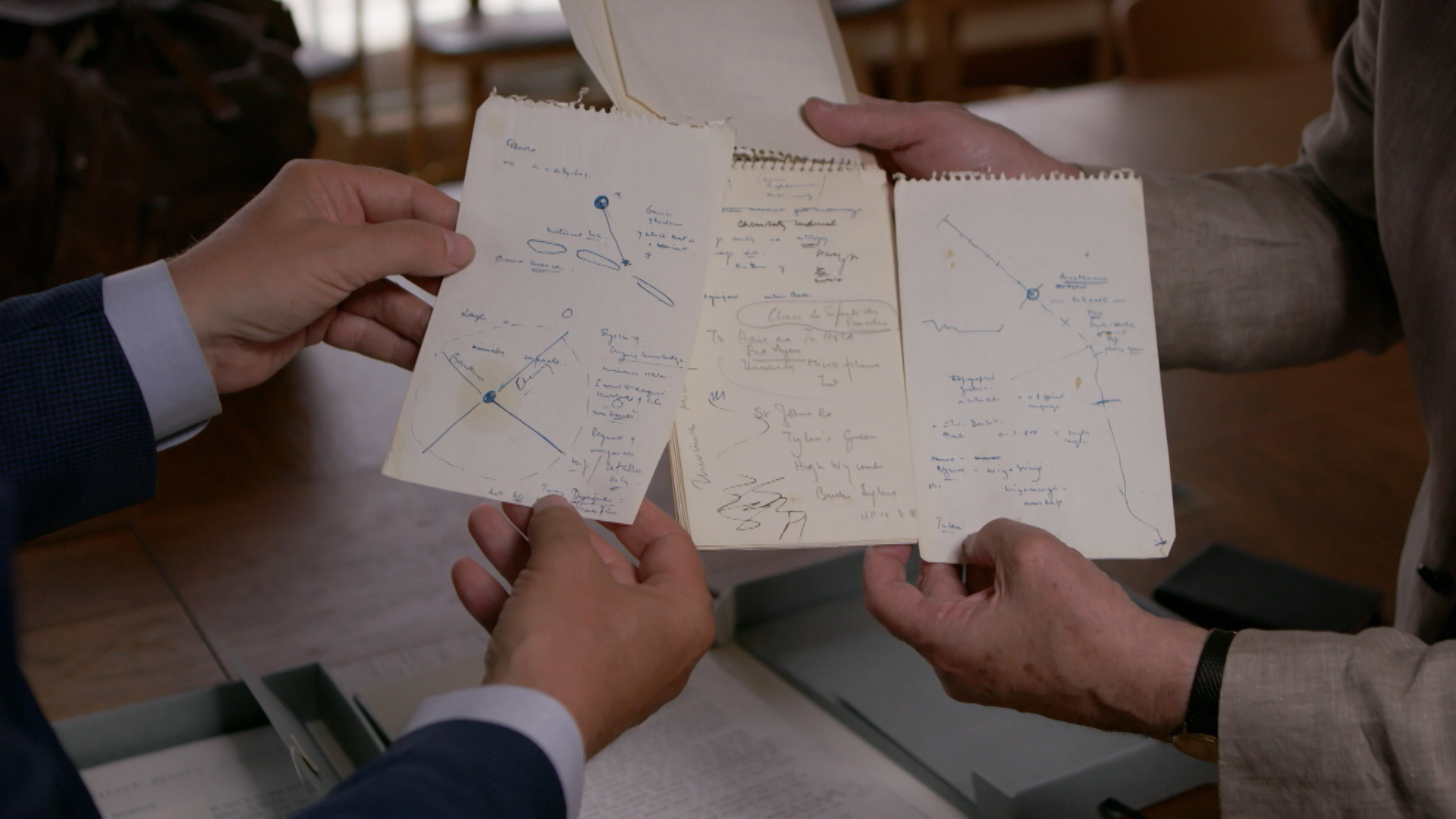

ブルース・チャトウィンは、幼少の頃、祖母の家のガラス張りの飾り棚にあった「ブロントサウルスの毛皮」(あとあと恐竜の毛皮でないことが判明するのですが・・・)をきっかけに、先史時代や人類史に関心を抱くようになったといいます。

そこから「ノマド」(放浪)の生き方を追求し、全世界を「自らの足で旅をする」ことを通して、作品を紡いでいきました。

「世界は徒歩で旅する人にその姿を見せるのだ」と映画のキャッチコピーにありますが、私も全く同じことをぼんやりと感じていたので、それをブルース・チャトウィンが言語化してくれていて嬉しく思いました。

私の場合、ペーパードライバーなこともあり、人が車で行くようなところを歩き・自転車・公共交通機関で行くことが多いのですが、やはり自分で地面に足をつけて歩くのと、車や電車で通過するのとでは根本的に感覚に訴えるものが違ってきます。

自分で歩いて発見する一番のメリットは、他の人が「何もない」と思っているところに「何か」を見出せることだと思います。

『歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡』は、岩波ホール約50年の歴史を締めくくる作品でもあります。6月4日(土)より岩波ホール他全国公開ですが、ぜひ「自分の足で」劇場に足を運んでブルース・チャトウィンの揺るぎない世界観を発見してみてください。その他詳細は公式ホームページをご確認ください。

© Huanxi Media Group Limited

© Huanxi Media Group Limited

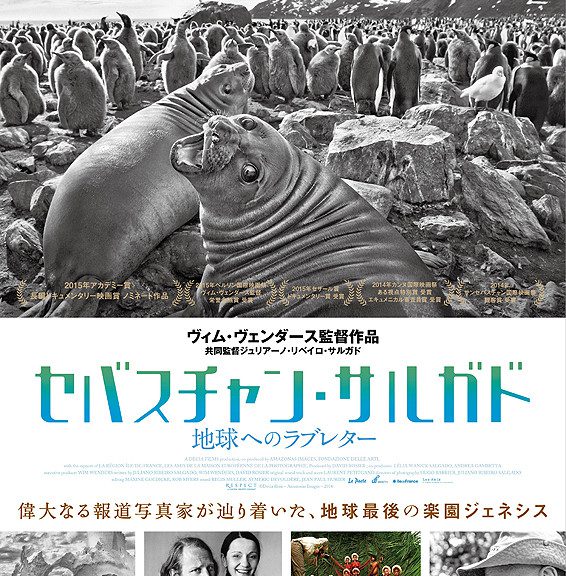

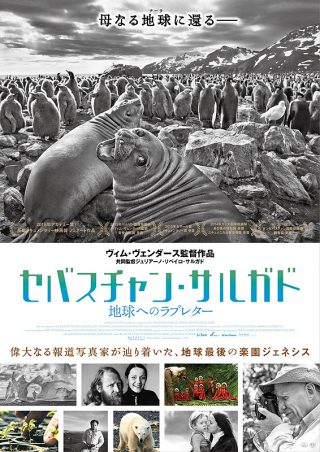

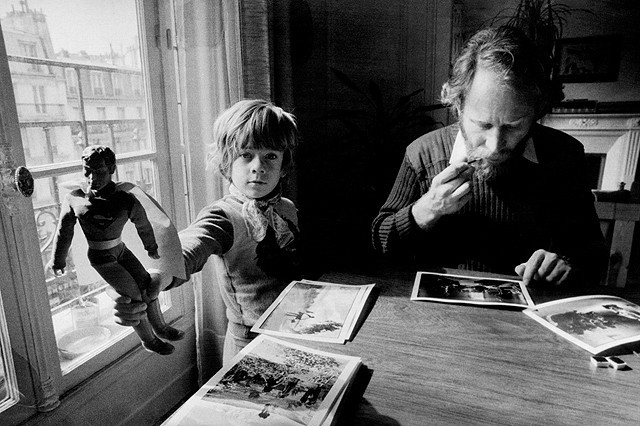

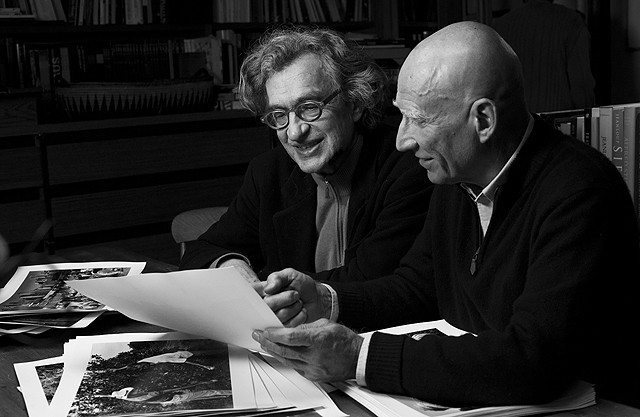

(C)Sebastiao Salgado (C)Donata Wenders (C)Sara Rangel (C)Juliano Ribeiro Salgado

(C)Sebastiao Salgado (C)Donata Wenders (C)Sara Rangel (C)Juliano Ribeiro Salgado

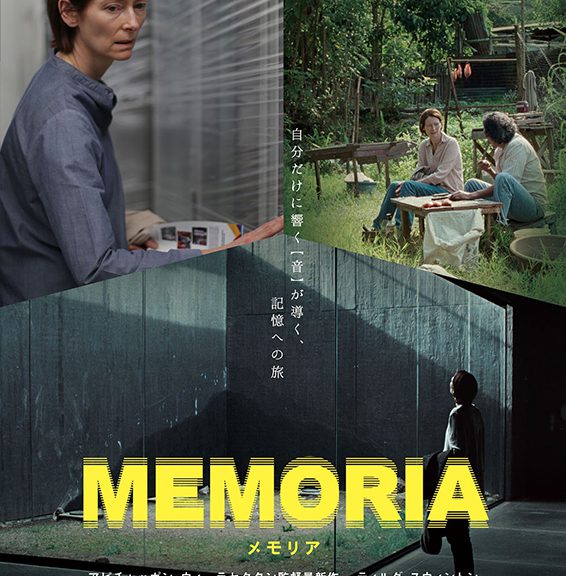

(C)Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021.

(C)Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021.

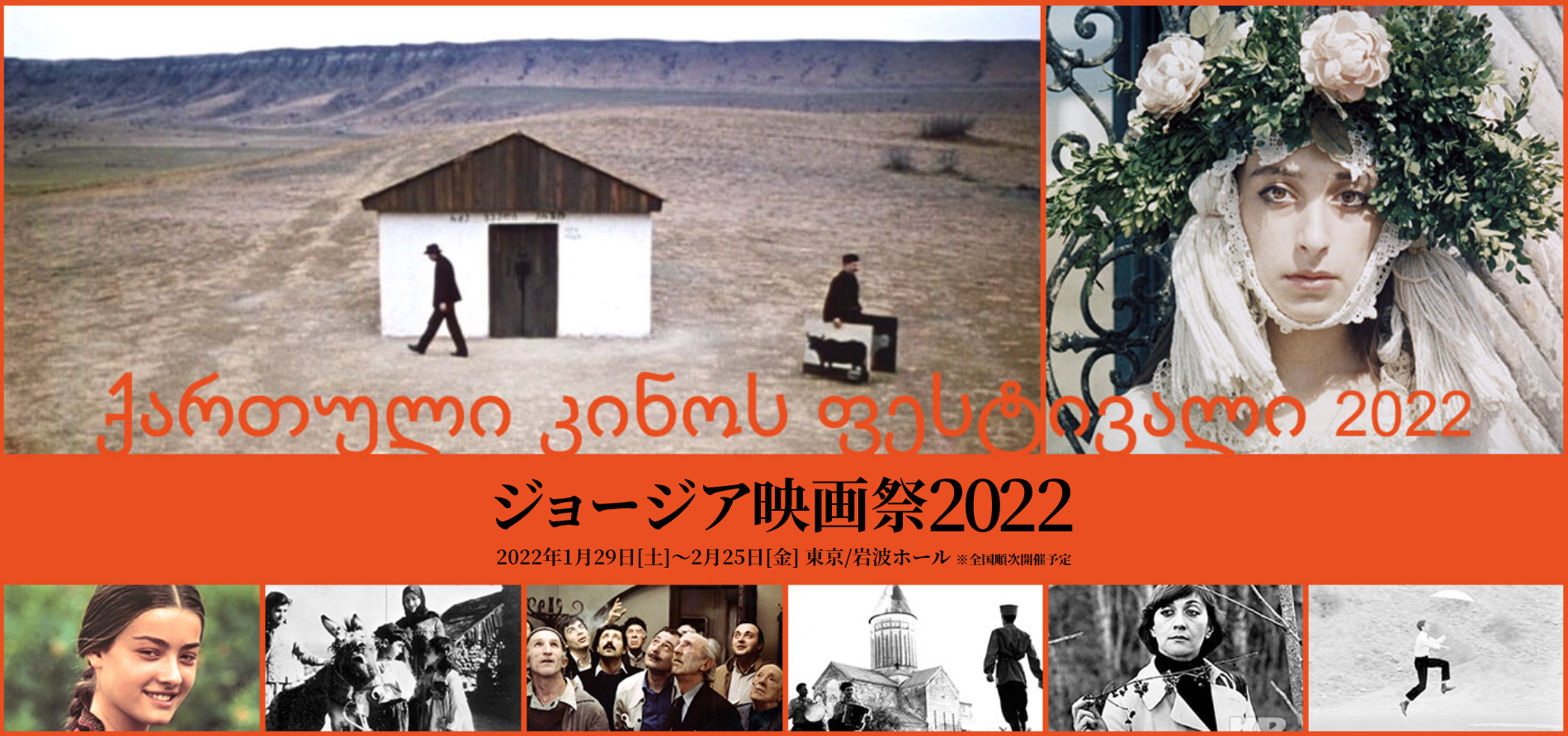

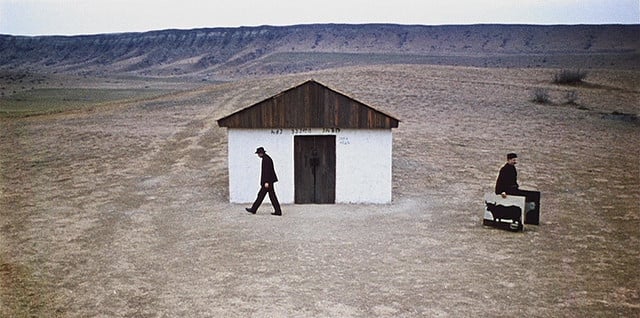

©️ 3003 film production, 2019

©️ 3003 film production, 2019

Copyright © 2015 PANDORA All Rights Reserved.

Copyright © 2015 PANDORA All Rights Reserved.

©Aichholzer Film 2020

©Aichholzer Film 2020