© 2021 – AAMU FILM COMPANY, ACHTUNG PANDA!, AMRION PRODUCTION, CTB FILM PRODUCTION

© 2021 – AAMU FILM COMPANY, ACHTUNG PANDA!, AMRION PRODUCTION, CTB FILM PRODUCTION

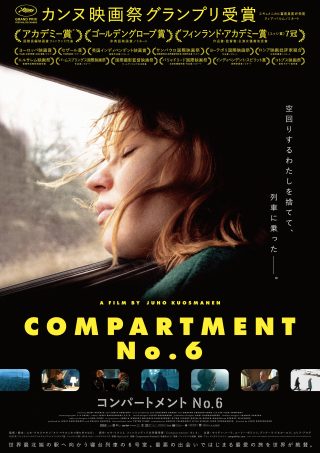

コンパートメントNo.6

監督:ユホ・クオスマネン

出演:セイディ・ハーラ、ユーリー・ボリソフほか

日本公開:2023年

目的地への道中、目的地にいるとき、思い出 どれが一番「旅らしい」時間か?

1990年代のモスクワ。フィンランドからの留学生ラウラは恋人と一緒に世界最北端駅ムルマンスクのペトログリフ(岩面彫刻)を見に行く予定だったが、恋人に突然断られ1人で出発することに。

© 2021 – Sami_Kuokkanen, AAMU FILM COMPANY (以降写真同様)[/caption]

© 2021 – Sami_Kuokkanen, AAMU FILM COMPANY (以降写真同様)[/caption]

寝台列車の6号客室に乗り合わせたのはロシア人の炭鉱労働者リョーハで、ラウラは彼の粗野な言動や失礼な態度にうんざりする。

しかし長い旅を続ける中で、2人は互いの不器用な優しさや魅力に気づき始める・・・

読者の皆さんは、海外の寝台列車に乗った経験はあるでしょうか? 僕はもともと電車が好きということもありますし、西遊旅行の添乗業務もありましたので、そこそこ乗車経験があるほうかもしれません。

思い出せる限りで、上海〜ウルムチ間(往路はちょっとずつ、復路は一気に約2日半)、西寧〜ラサ間、インド各地(バラナシ〜アグラや西インド等)、ギリシャのテサロニケからトルコのイスタンブール、ルーマニアのブラショヴ〜ハンガリーのブダペスト間(のはずがハンガリーのストライキで国境で降ろされる)、ブダペスト〜ポーランドのクラクフ間などです。

僕も本作の登場人物たちと同じように、通じているかどうか定かではないけれども同乗者と会話したり、互いの言葉を教えあったりしました。そういった一切合切の時間は、記憶の中にコンパートメントのようなものがあるとするならば、旅した区画ごとの「記憶コンパートメント」が連なった列車みたいなものが脳内に存在するように思えます。

90年代という時代設定の本作で、主人公はビデオテープが記録媒体のカメラを構えています。撮影している映像の宛て先には、自分も含まれているのでしょう。本作を見終わった後、自分が以前住んでいた住居を久しぶりに訪ねて、もう入れない場所を外から眺めているような心地になりました。

話が変わるようですが、先日偶然なタイミングで「セルフィー」という言葉の語源をしらべたときに、SNSに写真をアップすることが前提となった定義の言葉であることを知りました。つまり、本作で描かれている時代を含む「セルフィー」登場以前は、自分の写真や映像を撮っても、他者にそれが渡る機会が比較的少なかったということです。

そうした時代背景のもとストーリが進んでいくため、主人公がかつて過ごした時間への「戻れなさ」をいつか振り返るのだろうということ(フレーム外・作品で描かれるストーリー以降の時間)が、特に中盤以降から顕著に感じられるようになります。

鉄道で行ける最北端の地への旅気分が味わえる『コンパートメントNo.6』は、2023年2月10日(金)、新宿シネマカリテほか全国順次公開。その他詳細は公式ホームページをご確認ください。

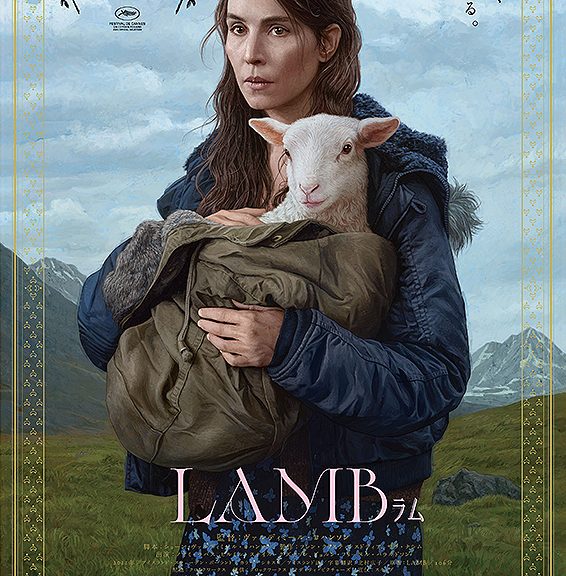

(C)2021 GO TO SHEEP, BLACK SPARK FILM &TV, MADANTS, FILM I VAST, CHIMNEY, RABBIT HOLE ALICJA GRAWON-JAKSIK, HELGI JOHANNSSON

(C)2021 GO TO SHEEP, BLACK SPARK FILM &TV, MADANTS, FILM I VAST, CHIMNEY, RABBIT HOLE ALICJA GRAWON-JAKSIK, HELGI JOHANNSSON

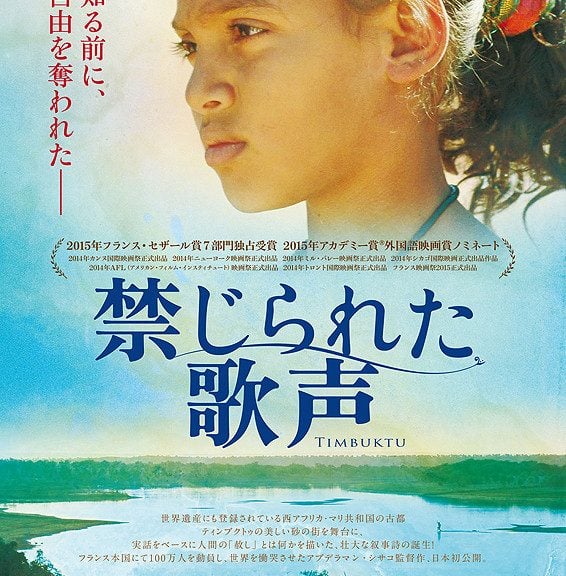

(C)2014 Les Films du Worso (C)Dune Vision

(C)2014 Les Films du Worso (C)Dune Vision

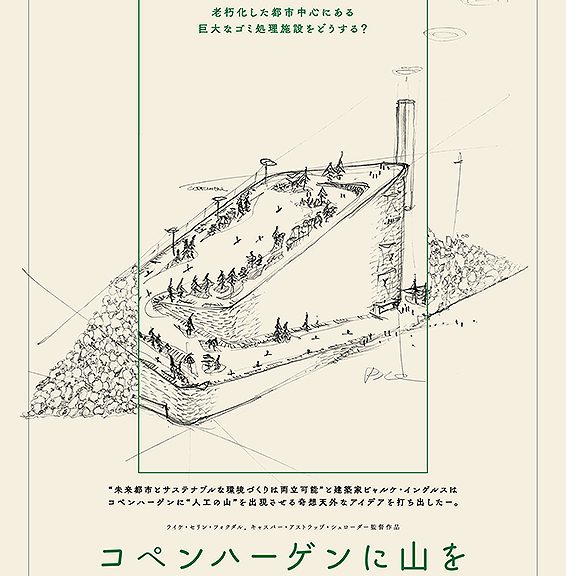

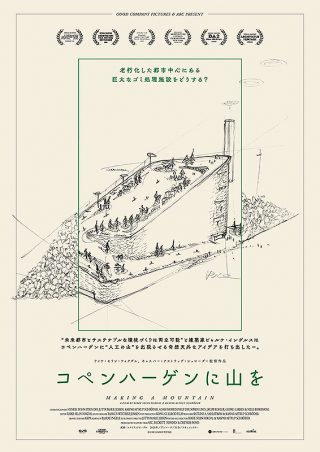

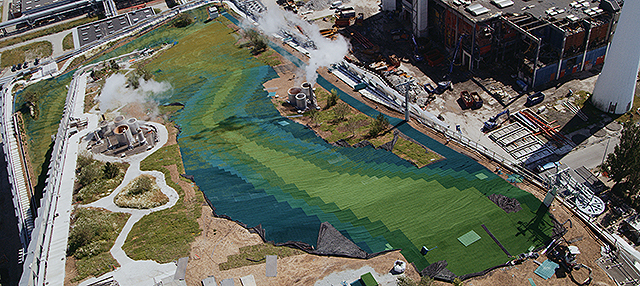

(C)2020 Good Company Pictures

(C)2020 Good Company Pictures

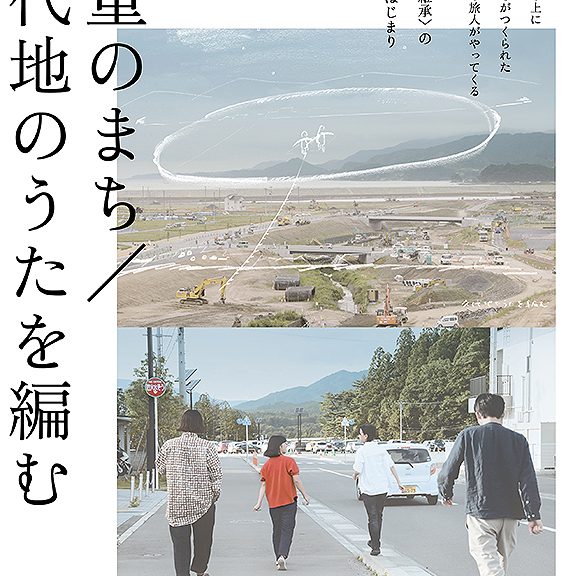

(C)KOMORI Haruka + SEO Natsumi

(C)KOMORI Haruka + SEO Natsumi

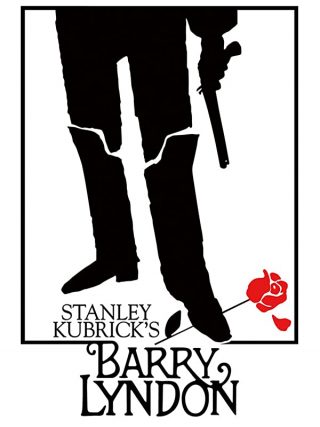

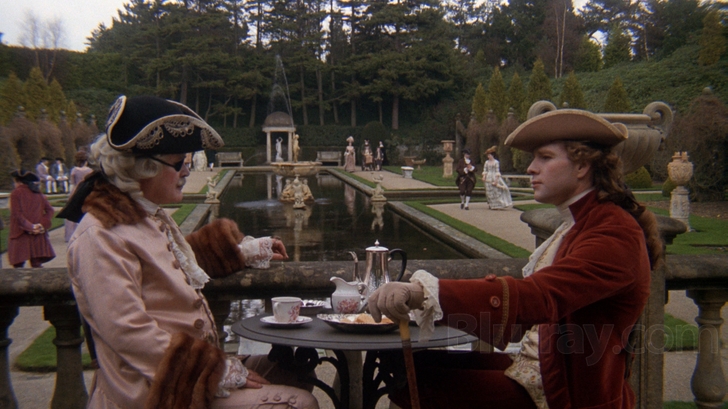

©1975/Renewed ©2003 Warner Bros.Entertainment Inc.

©1975/Renewed ©2003 Warner Bros.Entertainment Inc.

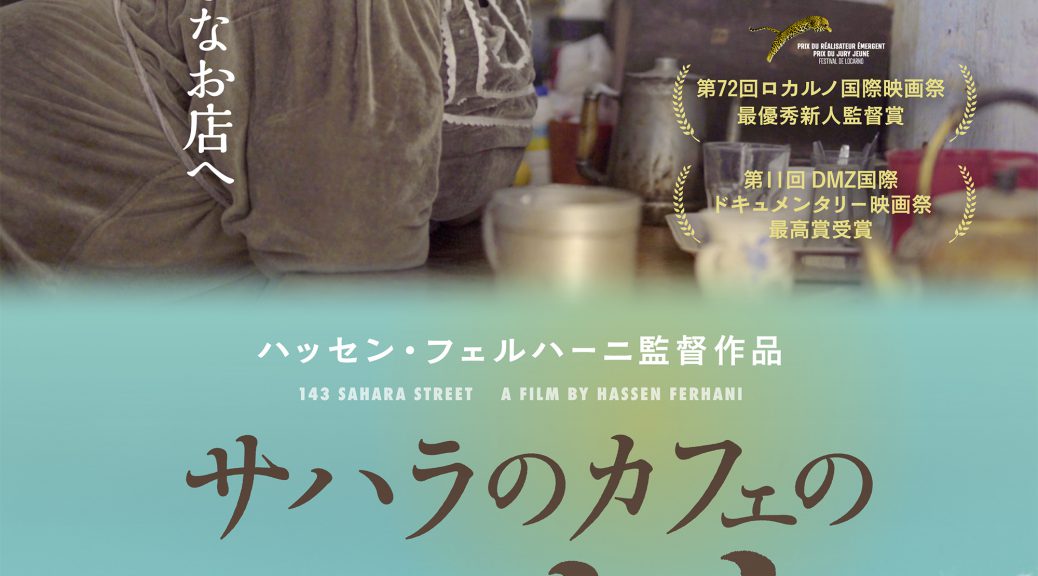

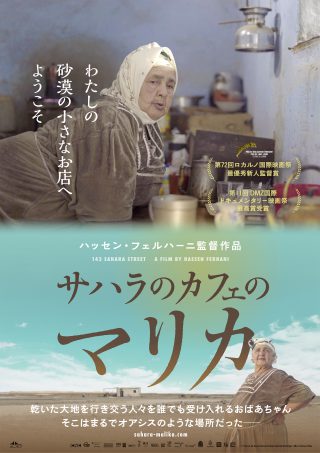

(C)143 rue du desert Hassen Ferhani Centrale Electrique -Allers Retours Films

(C)143 rue du desert Hassen Ferhani Centrale Electrique -Allers Retours Films

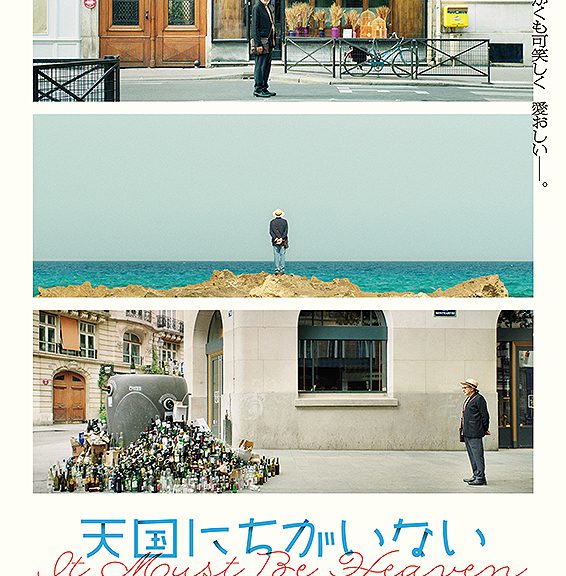

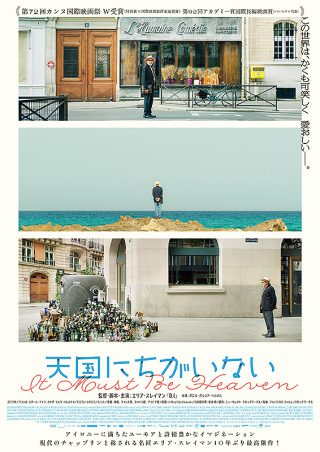

(C)2019 RECTANGLE PRODUCTIONS – PALLAS FILM – POSSIBLES MEDIA II – ZEYNO FILM – ZDF – TURKISH RADIO TELEVISION CORPORATION

(C)2019 RECTANGLE PRODUCTIONS – PALLAS FILM – POSSIBLES MEDIA II – ZEYNO FILM – ZDF – TURKISH RADIO TELEVISION CORPORATION