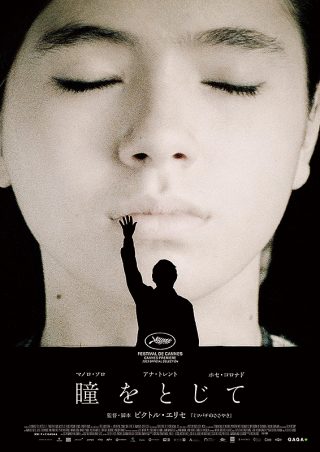

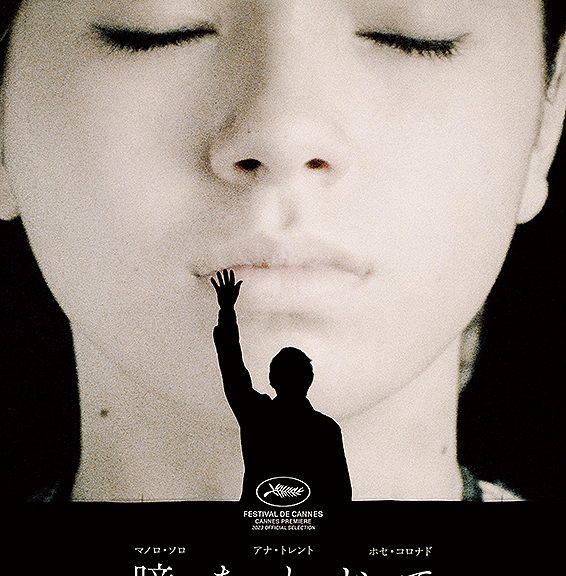

(C)2023 La Mirada del Adios A.I.E, Tandem Films S.L., Nautilus Films S.L., Pecado Films S.L., Pampa Films S.A.

(C)2023 La Mirada del Adios A.I.E, Tandem Films S.L., Nautilus Films S.L., Pecado Films S.L., Pampa Films S.A.

瞳をとじて

監督:ビクトル・エリセ

出演:マノロ・ソロ、ホセ・コロナドほか

日本公開:2024年

スペインを南へ北へ、過去から未来へ―内面世界への旅

映画監督ミゲルがメガホンをとる映画「別れのまなざし」の撮影中に、主演俳優フリオ・アレナスが突然の失踪を遂げた。

それから22年が過ぎたある日、ミゲルのもとに、かつての人気俳優失踪事件の謎を追うテレビ番組から出演依頼が舞い込む。

取材への協力を決めたミゲルは、親友でもあったフリオと過ごした青春時代や自らの半生を追想していく。

名匠スタンリー・キューブリックの映画で『アイズ・ワイド・シャット』という作品がありました。文脈によって翻訳は微妙に変わるかと思うのですが、「しっかりと目を閉じる」ですとか「目の前のことを受け入れない」といった感じに訳出できる、矛盾した含みを持った言葉です。

本作の題名とポスターを見た時に、題名とは矛盾するのですが「これは『見る』ことに関する映画だな」と予想しました。

予想は当たっていたと、鑑賞後に感じました。監督のビクトル・エリセは「スペインの映画監督といえば」といったとき真っ先に名前があがるぐらい有名ですが寡作な監督して知られています。

今までのほとんどの作品は幻想的な作品でしたが、本作はスペインの首都・マドリッドやテレビ番組など、とても現実的な設定ではじまっていきます。

でもやはりそこはビクトル・エリセ監督で、だんだんと記憶や幻想の世界に、あくまで序盤の現実的な世界に立脚したうえで入り込んでいきます。ロケーションも、南部のアンダルシアや北部のアストゥリアスなど、周縁部に移行していきます。

僕が特に印象的に感じたのは、映画の中で何度か繰り返される顔のクローズアップです。なんてことはない、よくあるアングルなのですが、役者さんは(目を開きまばたきを時折しながら)とても深い響きを以てセリフを話します。なんだかその言葉というのは「目を閉じて自分の内面を見つめて発されている」感じがすごくしました。

おそらく31年ぶりの長編作でビクトル・エリセが世界中の観客に訴えかけかったのは、そういった「内面への旅」が、いかに現代社会において尊いものであるかということと僕は感じ取りました。『瞳をとじて』は2024年2月9日(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて全国順次上映。詳細は公式HPをご確認ください。

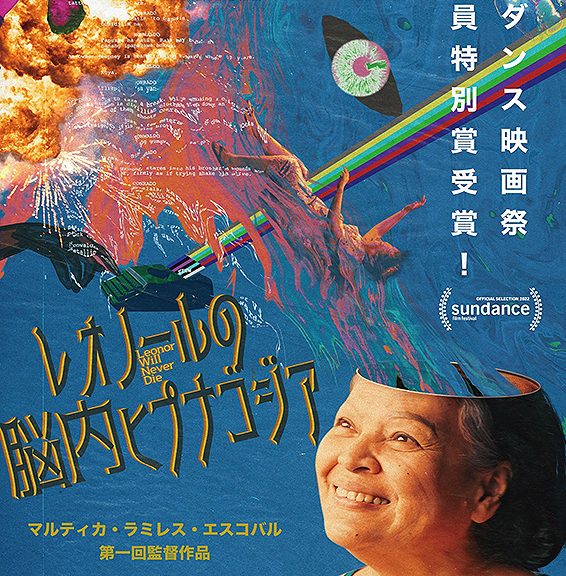

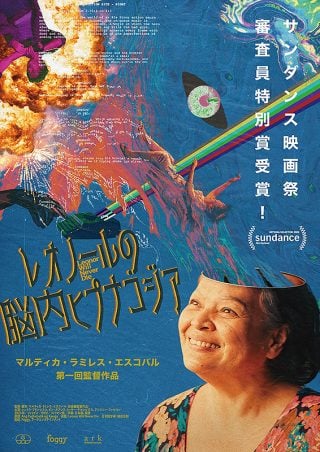

(C)Insceal 2022

(C)Insceal 2022

(C)nondelaico/mizuguchiya film

(C)nondelaico/mizuguchiya film

©2023 CURIOSA FILMS – GAUMONT – FRANCE 2 CINÉMA

©2023 CURIOSA FILMS – GAUMONT – FRANCE 2 CINÉMA

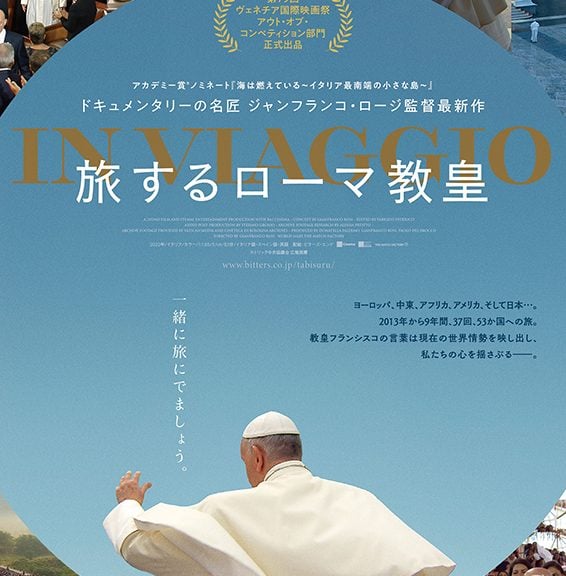

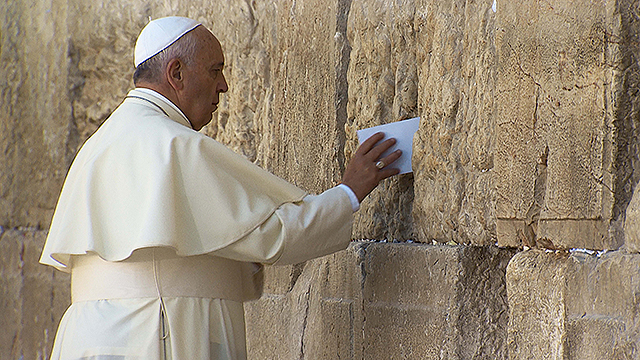

(C)2022 21Uno Film srl Stemal Entertainment srl

(C)2022 21Uno Film srl Stemal Entertainment srl

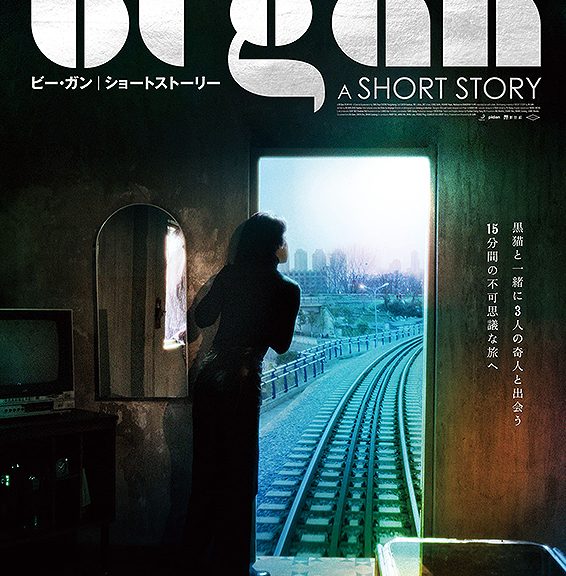

(C)Dangmai Films / ReallyLikeFilms

(C)Dangmai Films / ReallyLikeFilms

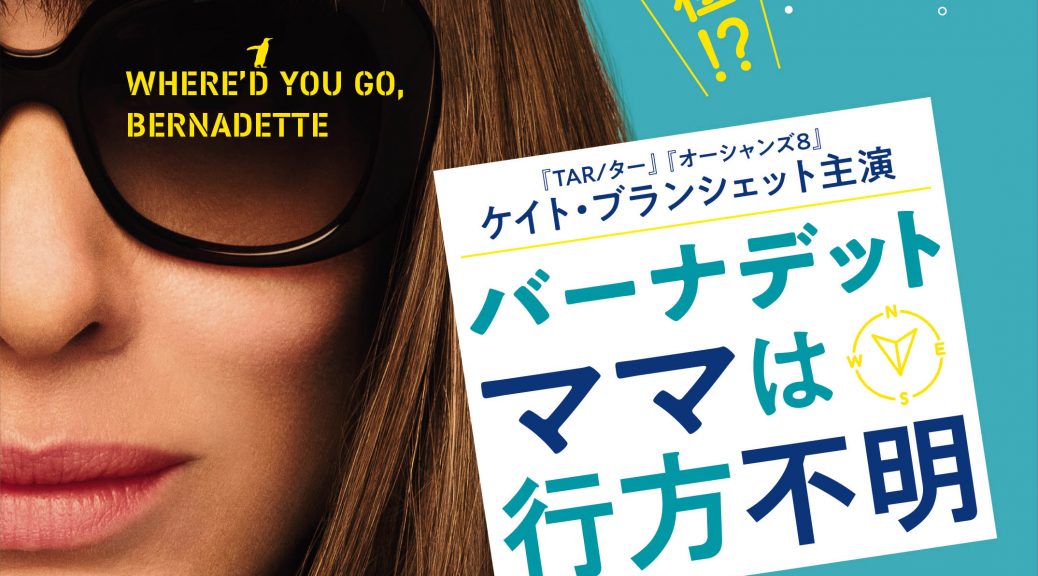

(C)2019 ANNAPURNA PICTURES, LLC. All rights reserved.

(C)2019 ANNAPURNA PICTURES, LLC. All rights reserved.

(C)JP Film Production, 2021

(C)JP Film Production, 2021