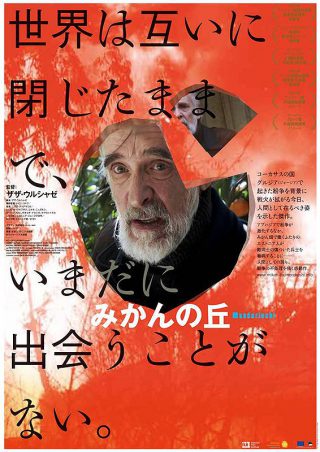

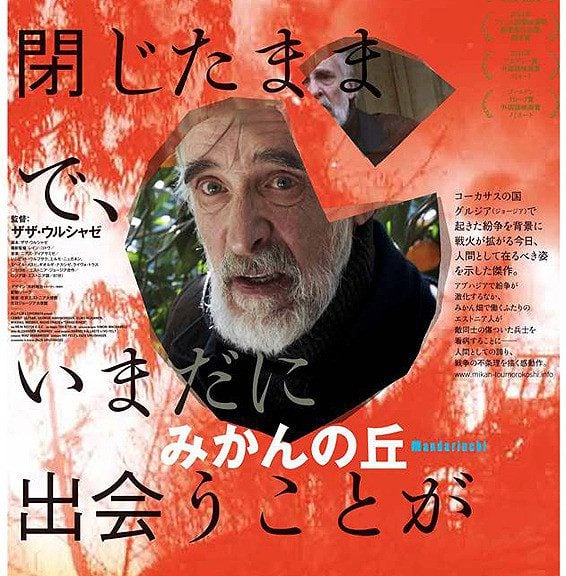

みかんの丘

監督:ザザ・ウルシャゼ

出演:レムビット・ウルフサク、エルモ・ニュガネンほか

日本公開:2016年

ジョージアとアブハジアから

ミカンのように鮮やかな色の未来を願って

ジョージアから独立を主張しているアブハジアに、100年以上前からエストニア人が住む集落があります。ジョージアとアブハジアの間で紛争が勃発しても、ミカンを栽培するイヴォとマルゴスはそこに残っていました。ある日、戦闘で負傷した2人の兵士を家の中で介抱することになります。1人はチェチェン兵のアハメド、もう1人はジョージア兵のニカです。アブハジアを支援するチェチェン人とジョージア人は、紛争の敵同士で本来ならばすぐにでも殺しあう関係ですが、イヴォの家では決して殺しあいはしないというルールが取り決められます。その中で、アハメドとニカの考え方も変わっていきます。

旧ソ連諸国の政治状況はとても複雑ですが、日本人である私たちは逆に客観的にその状況を見れるかもしれません。アブハジアにいるエストニア人、ムスリムのチェチェン人、キリスト教徒のジョージア人…私たちには簡単に見分けることはできません。

時々私は「関係ある」ことと「関係ない」ことは何が違うのかと考えることがあり、この映画を見て再度そのことについて思い出しました。たとえばジョージアに旅したことがあれば、このアブハジア紛争問題は比較的身近な問題に感じるでしょう。シリアに行ったことがあればシリア紛争について人よりアンテナを張れるでしょう。しかし、多くの日本人にとってはアブハジア紛争やシリア紛争の前により身近な事柄があります。「関係ない」ことはどのようにすれば「関係ある」ことになるのでしょうか。

そうしたことを監督も考えているように私には思えました。『みかんの丘』は立場の異なる兵士から戦場を奪い、ただの人間にした時に互いの関係はどのように変化するかということが描かれています。監督はアブハジア問題を世間に知らせるということよりもも、アブハジア問題を通じて「人間とは何か」という普遍的な大きなテーマを描くことを目指しているのではないかと思いました。監督が大ファンだという黒澤明監督さながらのヒューマニズムに溢れた描写が濃密に散りばめられた作品です。

『みかんの丘』は9/17より岩波ホールほかにてロードショー中。その他詳細は公式ホームページをご覧ください。

(c) ARIZONA FILMS

(c) ARIZONA FILMS

配給・宣伝:CELLOID JAPAN & DOZO Films

配給・宣伝:CELLOID JAPAN & DOZO Films