桜桃の味

監督: アッバス・キアロスタミ

出演: ホマユーン・エルシャディほか

日本公開:1998年

長く曲がりくねった道の終わりを求めて

イラン映画の歴史に残る一作

この作品は2016年に惜しくも亡くなったイランの巨匠アッバス・キアロスタミ監督の代表作で、「ジグザグ三部作」と言われる『友だちのうちはどこ?』『そして人生はつづく』『オリーブの林をぬけて』を経てより洗練されたキアロスタミ監督の表現が力強くにじみ出ている作品です。

舞台はイランの首都・テヘラン郊外。荒涼とした道を、中年の男バディが車で走っています。彼は職を探している男を助手席に乗せてはジグザグ道を行き、遠くに町を見下ろす小高い丘の一本の木の前まで無理矢理に連れてゆき、ある仕事を依頼します。その仕事とは、翌日の朝に同じ場所に来て穴の中に横たわっている自分の名前を呼び、もし返事をすれば助け起こし無言ならば土をかけてくれというもので、つまり自殺の手助けをしてくれという依頼です。クルド人の若い兵士も、アフガン人の神学生も、この依頼を聞き入れません。自殺を手伝う人物を探し回るうちにバディはある老人と出会います。老人は嫌々ながらも、病気の子供のために彼の頼みを聞き入れた上で、自分のある経験をバディに語って聞かせます…

映画の内容ではなくこの作品に関する私自身の思い出ですが、この映画を初めて見たのはイギリスに留学している時で、イエメン人のハウスメイトと一緒に作品を鑑賞しました。荒涼としたジグザグ道を行くシーンでアラブ圏の人が話す英語独特の巻いたrの発音とともに”Jimbo, this is the real life of us. (「これが中東の日常だよ」というようなニュアンスかと思います)”と彼から言われたのをいまだによく覚えています。イエメンでも砂漠の中の荒涼としたジグザグ道を走ることは日常的によくあることなのでしょう。この映画に劇的な展開はほとんどなく、私の友人の言葉が示す通りただ現実の延長線上を走っているようなストーリーですが、巧みに計算された演出でキアロスタミ監督は静かに物語を操っていきます。

旅先でのふとした会話や出来事に人生を動かされたことがある方、イランの”real life”を見てみたい方にオススメの作品です。

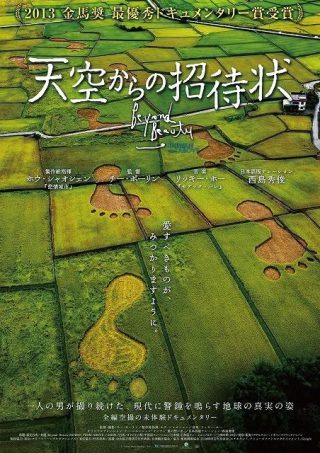

(C)田澤文化有限公司

(C)田澤文化有限公司

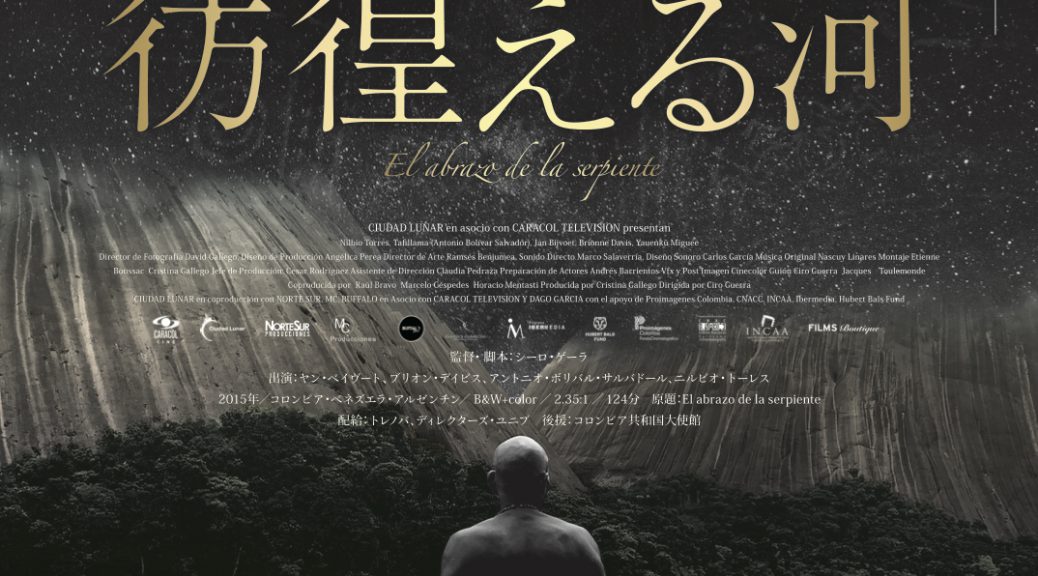

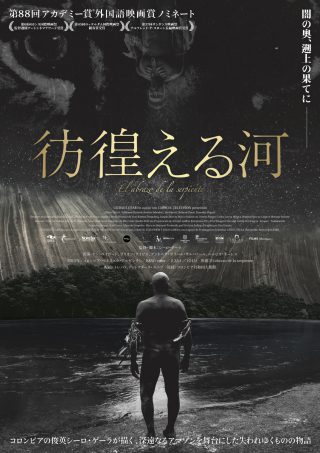

©Ciudad Lunar Producciones

©Ciudad Lunar Producciones

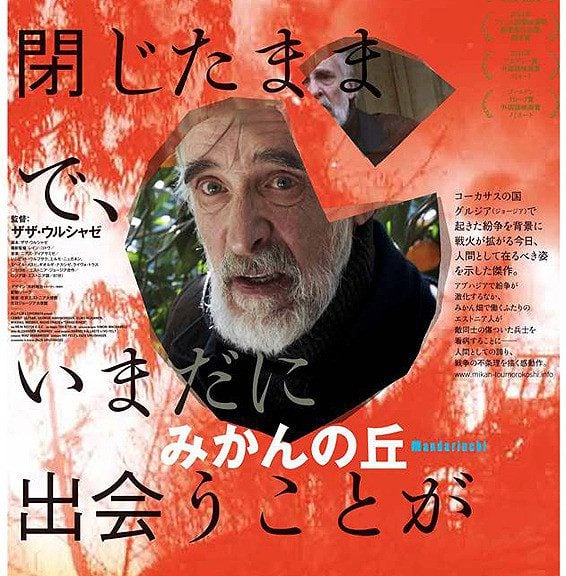

(c) ARIZONA FILMS

(c) ARIZONA FILMS

配給・宣伝:CELLOID JAPAN & DOZO Films

配給・宣伝:CELLOID JAPAN & DOZO Films