(C)PATHE PRODUCTIONS LIMITED, RELIANCE BIG ENTERTAINMENT(US) INC., BRITISH BROADCASTING CORPORATION, THE BRITISH FILM INSTITUTE AND BEND IT FILMS LIMITED, 2016

(C)PATHE PRODUCTIONS LIMITED, RELIANCE BIG ENTERTAINMENT(US) INC., BRITISH BROADCASTING CORPORATION, THE BRITISH FILM INSTITUTE AND BEND IT FILMS LIMITED, 2016

英国総督 最後の家

監督:グリンダ・チャーダ

出演:ヒュー・ボネヴィル、ジリアン・アンダーソン、マニーシュ・ダヤール、フマー・クレイシーほか

日本公開:2018年

インドとパキスタン

分離独立の渦と、その中で芽生える愛

1947年、インドの首都・デリー。「最後のイギリス統治者」としてルイス・マウントバッテンが総督の家にやってくる。邸宅の中では500人もの使用人が働いていて、彼らはヒンドゥー教・イスラム教・シーク教などさまざな文化的背景を持っている。

「インドの統一を保ち撤退せよ」と命じられていたマウントバッテンだったが、邸宅内では、独立後に統一インドを望む多数派と、分離してパキスタンを建国したいムスリムたちによる論議が続けられていた。一方、使用人の青年・ジートと、総督の娘の世話係・アーリアは、宗教・身分の違いを超えて惹かれあう・・・

インドを旅していると感じる圧倒的な多様性。そして、パキスタンとの関係(例えば、クリケットでインド対パキスタンの試合がある時は、熱狂的な応援の様子を見ることができます)。両国のルーツは紀元前にまで遡りますが、1947年という年は、1945年が現代日本にとって境目の年であるように、現代インド・パキスタンの土台となっています。

今この2018年(本国での公開は2017年)に、インド・パキスタンの独立を振り返ることにどのような意義があるのでしょうか。

本作では、「ラドクリフ・ライン」と呼ばれる国境線が引かれ、大混乱をもたらし約100万人が亡くなったと言われている印パ独立の瞬間が描かれています。現代社会でもシリア騒乱やEU分裂など、国境線や人々の「居場所」に関わる問題が続いています。

インドにルーツを持ちながらイギリスで育ち、祖父母が分離独立によって大きな影響を受けたという監督は1960年生まれ。時に憎しみ渦巻くこのデリケートな題材を中立的な立場で描き、印パ独立の歴史から今でも学べることが多くあると観客に訴えかけています。

ガンジー、ジンナー、ネルーなど歴史の教科書に出てくる人物たちのそっくりさもさることながら、本作は若い男女の愛を軸に、出来事の悲惨だけではなく、そうした状況の中でも芽生える希望・人間の強さに焦点が当てられている点が最大の特徴です。当時の様子を再現した、衣装や美術にもぜひご注目ください。

印パ独立の歴史を詳しく知らない方でも物語にスッと入り込める『英国総督 最後の家』。8月11日(土)より新宿武蔵野館にてロードショーほか全国順次公開。その他詳細は公式ホームページをご覧ください。

デリー

「旅の玄関口」デリー。この都市は、はるか昔から存在した歴史的な都でもあります。 古代インドの大叙事詩「マハーバーラタ」では伝説の王都として登場。中世のイスラム諸王朝やムガール帝国などさまざな変遷の後、1947年にはイスラム教国家パキスタンとの分離独立を果たします。

現在ではインド共和国の首都として、その政治と経済を担い、州と同格に扱われる連邦直轄領に位置づけられています。

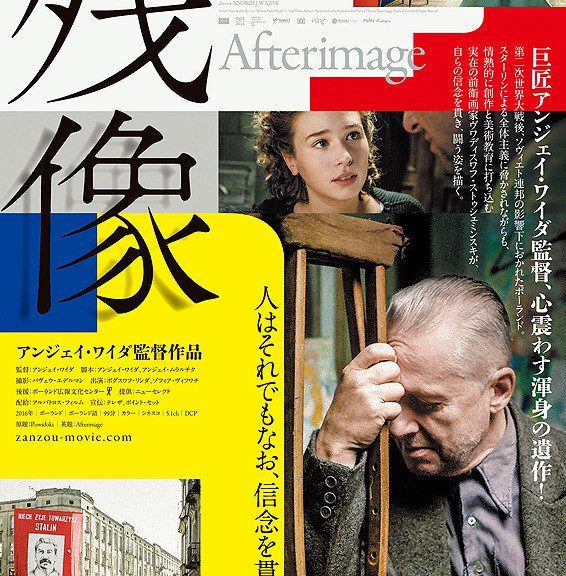

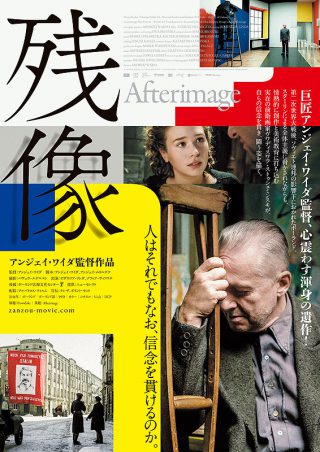

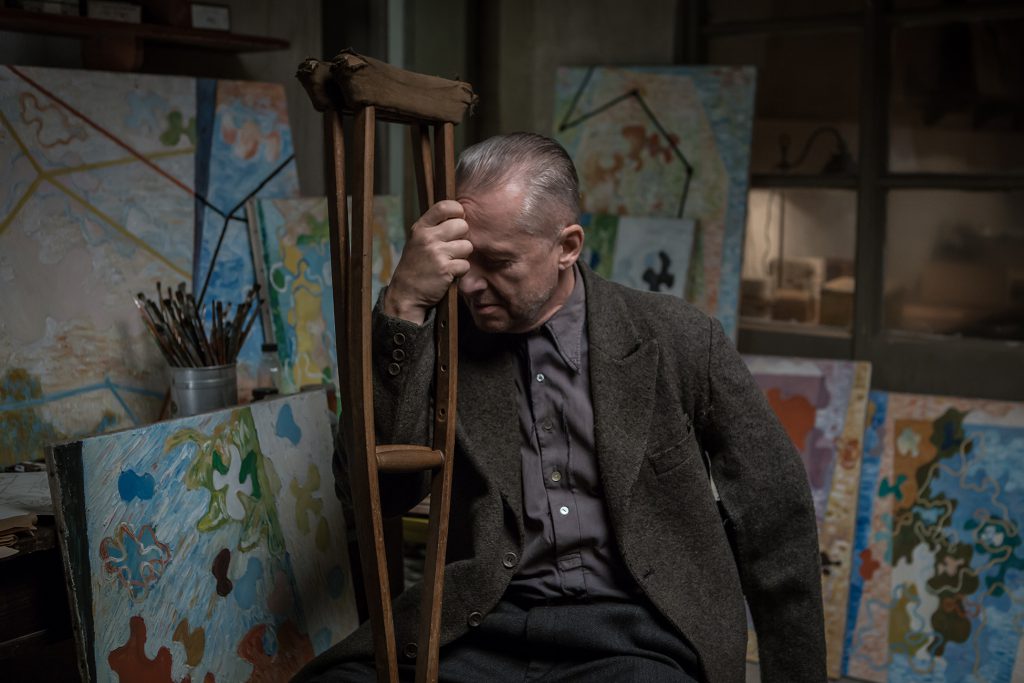

(C)2016 Akson Studio Sp. z o.o, Telewizja Polska S.A, EC 1 – Lodz Miasto Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Festiwal Filmowy Camerimage- Fundacja Tumult All Rights Reserved.

(C)2016 Akson Studio Sp. z o.o, Telewizja Polska S.A, EC 1 – Lodz Miasto Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Festiwal Filmowy Camerimage- Fundacja Tumult All Rights Reserved.

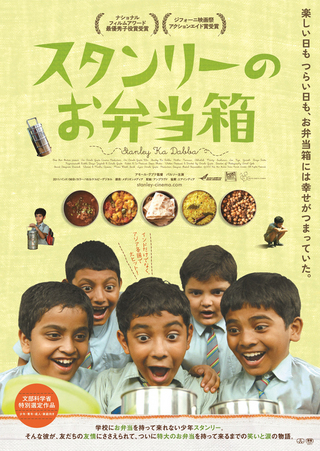

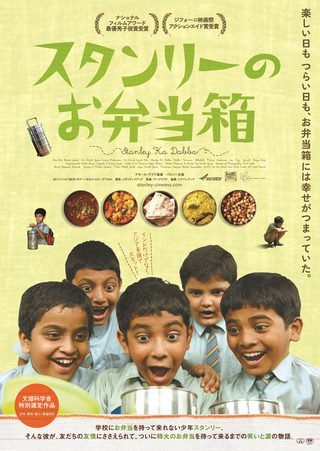

(C)2012 FOX STAR STUDIOS INDIA PRIVATE LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED

(C)2012 FOX STAR STUDIOS INDIA PRIVATE LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED

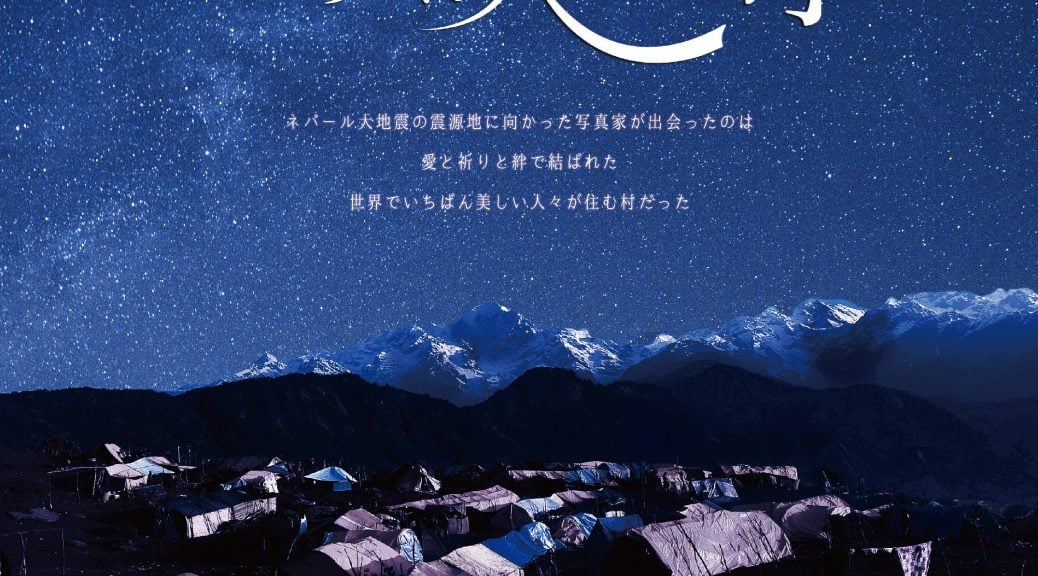

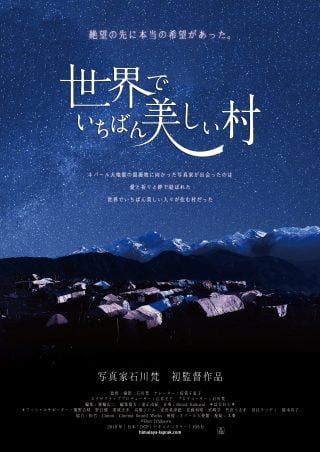

(C)Bon Ishikawa

(C)Bon Ishikawa

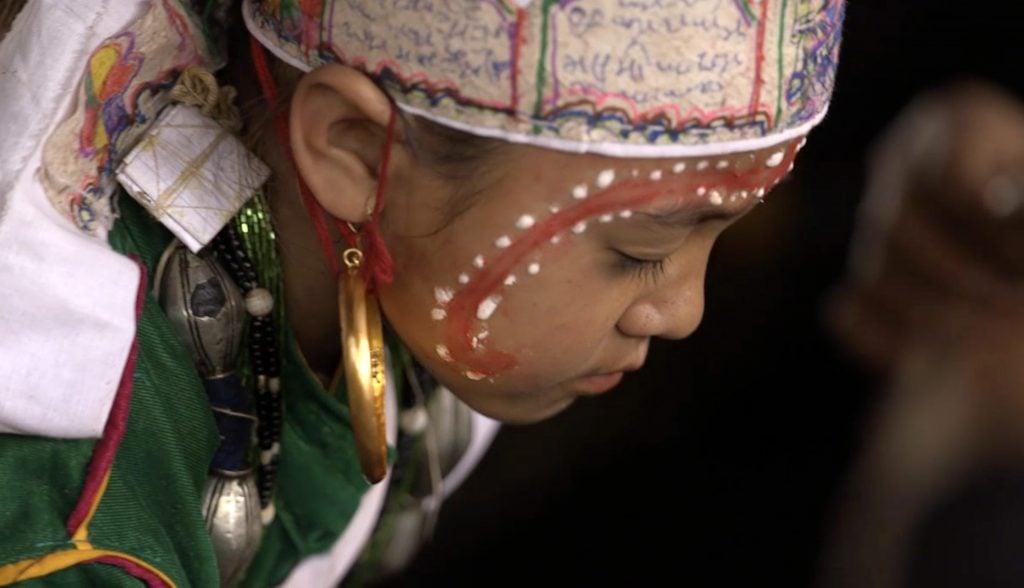

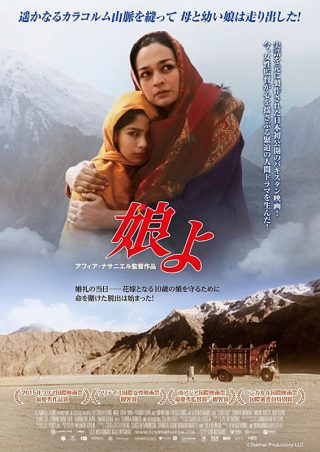

©Dukhtar Productions LLC.

©Dukhtar Productions LLC.