©2017「ポルトの恋人たち」製作委員会

©2017「ポルトの恋人たち」製作委員会

ポルトの恋人たち 時の記憶

監督:舩橋淳

出演:柄本佑、アナ・モレイラ、アントニオ・デュランエス、中野裕太

日本公開:2018年

冷え切った現代人の心に火を灯す、時空を超えた感情の交流

18世紀、リスボン大震災後のポルトガル。復興のために日本人の宗次と四郎が、インドから奴隷として連れてこられる。

屋敷には、震災で家族を亡くし、女中として雇われることになったマリアナが来たところだった。宗次はマリアナと恋仲になる。しかし、彼らの雇い主は、知人の宣教師が日本で生きたまま火炙りの刑に処さられたことから、日本人に強い恨みを持っていた・・・

21世紀、東京オリンピック後の日本。浜松にある工場で、人員削減のために柊次はリストラを言い渡す。そこでは日系ブラジル人の幸四郎と、ポルトが故郷のポルトガル人・マリナが働いていて・・・

18世紀と21世紀、日本とポルトガル。時代も場所も異なる男女の人生が、不思議に交錯していく。

旅をしている時、あるいは旅のアイデアを考える時に、特定の人物への思い入れが起点となることがあります。私の場合、ヘルマン・ヘッセの故郷であるカルフ、ロンドンにあるビートルズの聖地(アビーロード、屋上ライブが行われた元アップル・コアのあった場所など)やリヴァプール、パリに点在する映画ロケ地や、リュミエール兄弟が「世界最初の映画」を撮ったリヨンなどがそうでした。まだ行っていないところでは、『ローマ人の物語』(塩野七生著)を読んで色んな人物のエピソードで想像が膨らんでいるローマがあります。こうした旅の楽しみは、「ああだったんだろうな」「こうだったのかな」と、その人物の気持や境遇を想像するところにあります。もちろん、一生かかってもその人物にはなりきれなく、全てが分かるわけではないのですが、他者の人生を「追体験」できるのです。

『ポルトの恋人たち 時の記憶』は、人間にはわからないことがある(あっていいし、あったほうがいい)ということを、壮大なスケールの物語で観客に示してくれます。ともすると、現代社会では便利さやスマートさによって、全てが分かったような気になってしまいます。しかし、例えば意識というものがなぜ生じるのかという、人間精神の最も根本的な原理すらいまだに解明できていません。

リスボン大震災がきっかけで1759年に書かれたヴォルテールの小説『カンディード』では、「とにかく、僕たち、自分の畑を耕さなくちゃ」と、「わからないこと」と共に生きていく姿で締めくくられます。日本も未曾有の大災害を経験しましたが、「わからないこと」に対する畏敬の欠如は、傲慢さに繋がりかねません。本作は、分かることや知れることの限界を前提にした上で、どのように人生や国を再生していくのかを考えていく「温かさ」に満ちています。

ポルトガルの郷愁(サウダーデ)を感じさせるファドや、ポルトの美しい町並みも味わえる『ポルトの恋人たち 時の記憶』はシネマ・ジャック&ベティにて公開中 ほか全国ロードショー。詳細は公式ホームページをご覧ください。

ポルト

港湾都市ポルトは、リスボンに次ぐポルトガル第2の都市です。有名なポートワインは、この町から18世紀にイギリスに大量に輸出され、広く知られることとなりました。中世の面影を残す美しい旧市街は、「ポルト歴史地区」として世界遺産に登録されています。

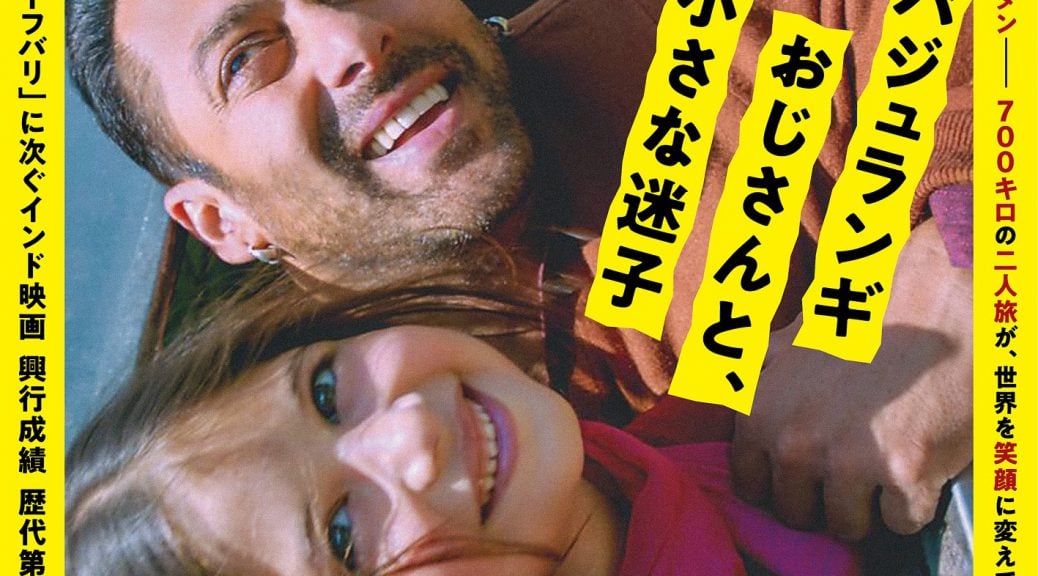

(C)Eros international all rights reserved. (C)SKF all rights reserved.

(C)Eros international all rights reserved. (C)SKF all rights reserved.

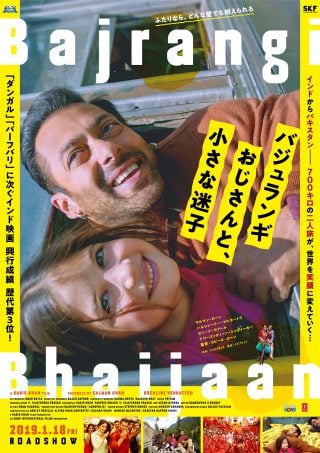

(C)Red Carpet Moving Pictures

(C)Red Carpet Moving Pictures

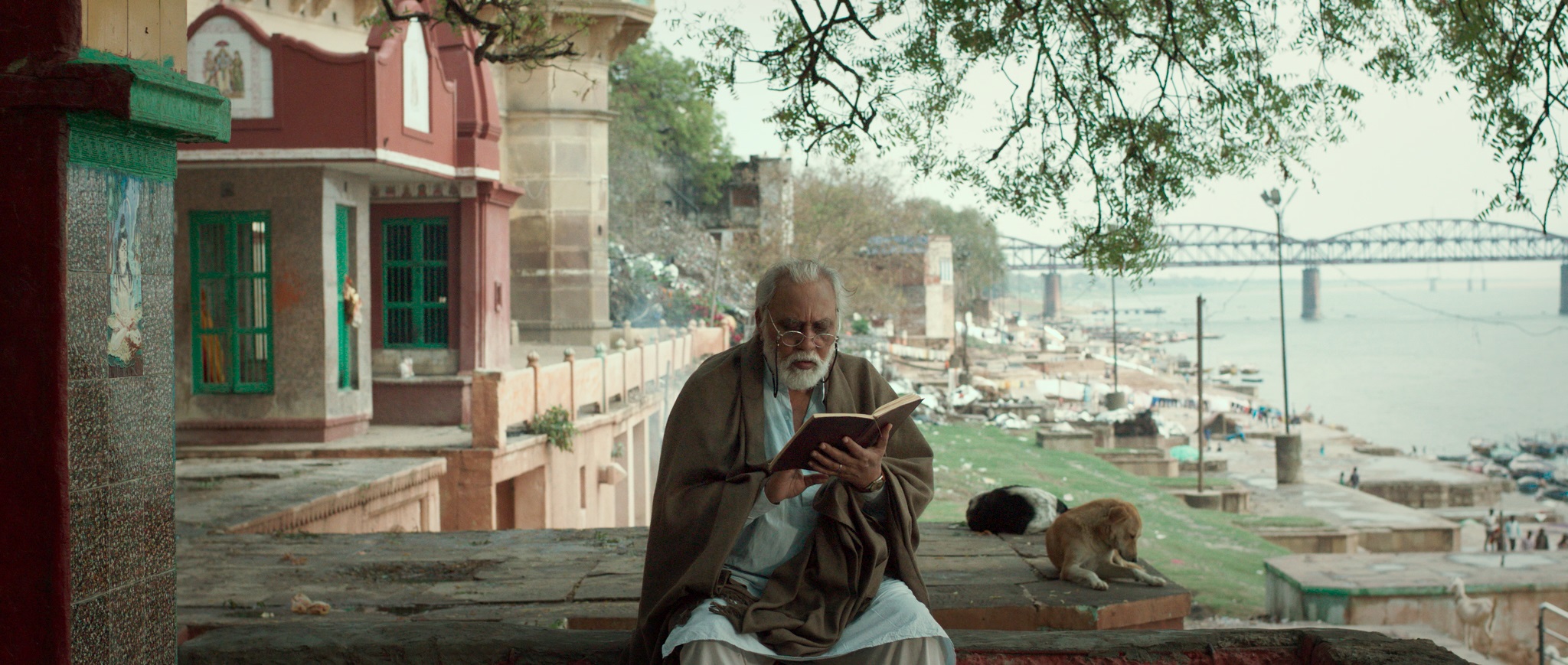

(C)2017 TESSALIT PRODUCTIONS – ROUGE INTERNATIONAL – EZEKIEL FILMS – SCOPE PICTURES – DOURI FILMS

(C)2017 TESSALIT PRODUCTIONS – ROUGE INTERNATIONAL – EZEKIEL FILMS – SCOPE PICTURES – DOURI FILMS

(C)E.x.N K.K.

(C)E.x.N K.K.

(C)ÉCLIPSEFILM / SOUND PICTURES / KRO-NCRV 6

(C)ÉCLIPSEFILM / SOUND PICTURES / KRO-NCRV 6

(C)“Georgia Film” Studio, 1968 (C)RUSCICO, 2000

(C)“Georgia Film” Studio, 1968 (C)RUSCICO, 2000