(C)2019 Authrule (Shanghai) Digital Media Co.,Ltd, Youth Film Studio All Rights Reserved.

(C)2019 Authrule (Shanghai) Digital Media Co.,Ltd, Youth Film Studio All Rights Reserved.

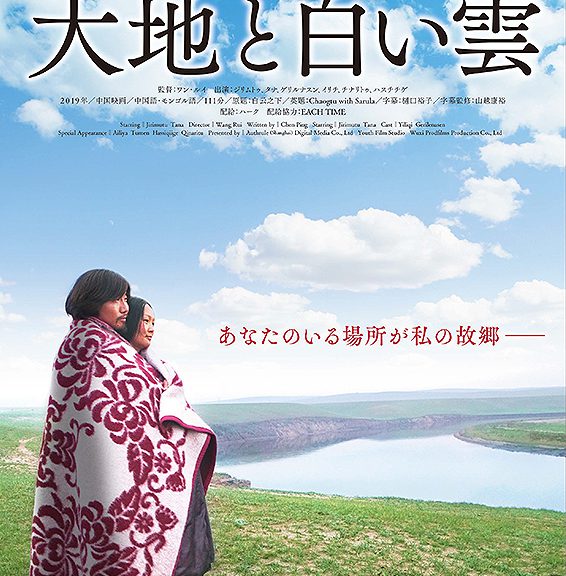

大地と白い雲

監督:ワン・ルイ

出演:ジリムトゥ、タナ、ゲリルナスン ほか

日本公開:2021年

モンゴルの果てしない大地と空―その「果て」が見えてしまった若い夫婦の選択

内モンゴルの草原に、ある若い夫婦が暮らしている。夫のチョクトは馬ではなく車を乗り回すような都会での生活に憧れているが、妻のサロールは昔ながらの暮らしに満足している。

しかし、そんな2人の気持ちは、大小さまざまな出来事が要因で段々とすれ違うようになっていく・・・

本作は大きく分けて2つの場、草原(雪に覆われているときもあるので、タイトルにある通り「大地」が妥当かもしれません)と都会で物語が展開されます。

近代化・グローバル資本主義の潮流の中で、伝統と革新の両方を知っている若い夫婦がどのような未来を選択をしていくかというのが物語の大枠ですが、序盤の草原のシーンを観ながら、私は森のことを考えていました。

映画の中に森は一切出てこないのですが、タイを代表する映画監督 アピチャッポン・ウィーラセタクン(作品の多くを森の中で撮っている監督)に関する評論を思い出していたからです。誰がどこに書いた評論かは忘れてしまったのですが、それはだいたいこのような内容でした。

森というのは、どっちの方向を向いても森だ。方角・方向の表現は限られ、画としてはやや単調になってしまう。しかし、森のカットが積み重なっていくと「森が森である」という事実は薄らいでくる。そして、唯一無二の「場」ができあがる。アピチャッポン・ウィーラセタクンの映画は、そのようなキャンバス上に描かれている。

なぜこの評論を思い出していたかというと、物語のある時点で、雄大なはずのモンゴルの空が窮屈に思えてきたからです。評論の言葉を借りると、草原・空のカットが積み重なるにつれて「草原が草原で、空が空である」という事実が薄らいでくる感覚を味わったということです。

これは、都会に憧れているチョクトの感覚に近いのではと思います。実際、物語がどちらかというとサロール側に傾いているときは、大地や空は広く感じました。

ちょうどその「狭さ」の感覚がピークに達しようかという頃に、チョクトとサロールは都会へと繰り出します。チョクトとサロールは別行動になり、チョクトは男友達とつるんでカラオケに行くのですが、そこで選曲されるのは大草原の雄大さがテーマの定番曲らしきナンバーで、大合唱となります。

カラオケという閉鎖的・都会的空間と行為の団体性を以って、大草原(大地)と都会のどちらにも自身の所在を見出せないという葛藤は、チョクトだけではなく彼の世代全体のものなのだということが映像的に表現されているのですが、物語の本筋とは別に、このような社会的背景がしっかりと設定されている点が本作の見所のひとつだと思います。

秘境を旅するにあたって、その旅先の人々が「伝統と革新」や「ローカルとグローバル」の狭間に立たされていることは、もはや前提条件といってもよいでしょう。

まるでVR作品かのように、秘境・モンゴルの若者たちが立っている「現在地」を体験させてくれる『大地と白い雲』は、8/21(土)より岩波ホールほか全国順次ロードショー。詳細は公式サイトからご確認ください。

(C)2019 Twentieth Century Fox

(C)2019 Twentieth Century Fox

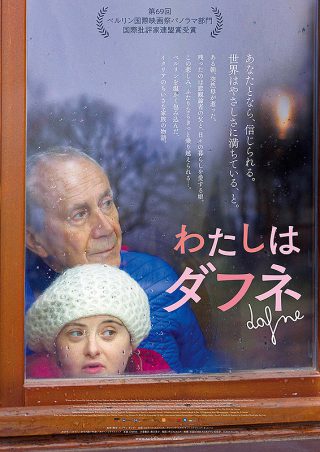

(C)2019, Vivo film – tutti i diritti riservati

(C)2019, Vivo film – tutti i diritti riservati

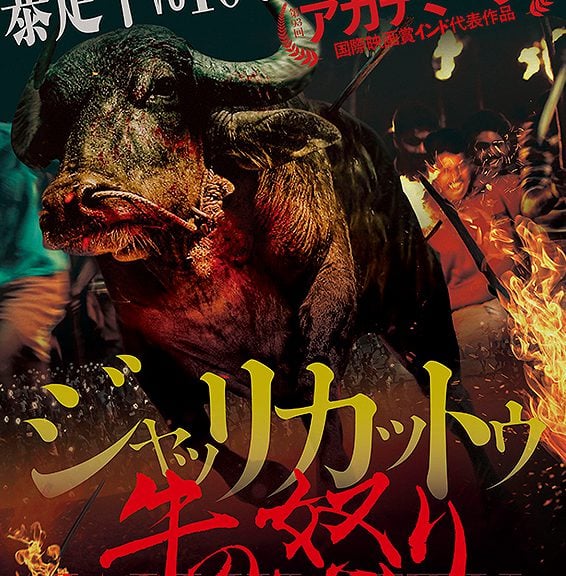

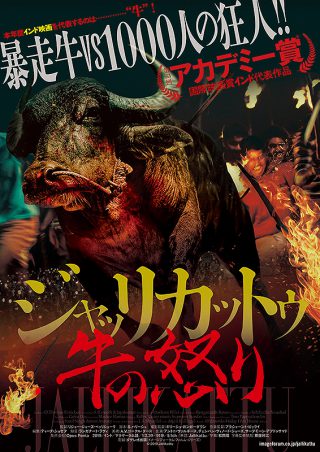

(C)2019, Trice Films & Apollo Media

(C)2019, Trice Films & Apollo Media

配給:ダゲレオ出版

配給:ダゲレオ出版 Jallikattu / Lijo Jose Pellissery

Jallikattu / Lijo Jose Pellissery