(C)1987 KANOON

(C)1987 KANOON

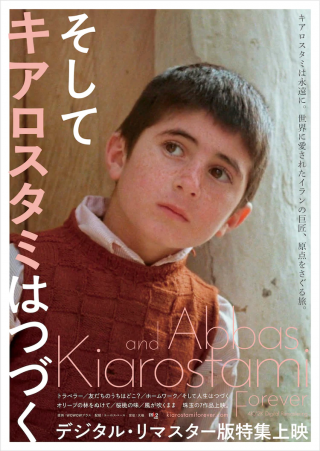

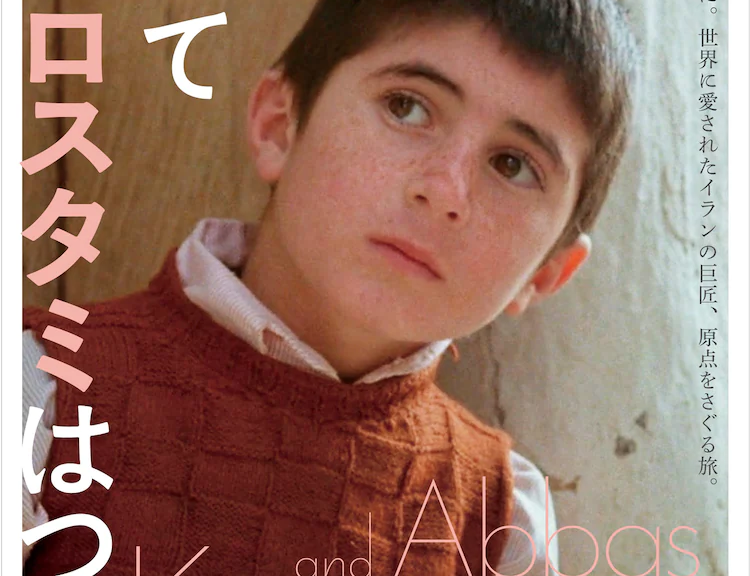

友だちのうちはどこ?

監督: アッバス・キアロスタミ

出演: ババク・アハマッドプール、アハマッド・アハマッドプールほか

日本公開:1987年

イラン版『はじめてのおつかい』―宿題ノート一冊に宿る「全世界」

イラン北部にあるコケール村の小学校。モハマッドは宿題をノートではなく紙に書いてきたため先生からきつく叱られ、「今度同じことをしたら退学だ」と告げられる。しかし隣の席に座る親友アハマッドが、間違ってモハマッドのノートを自宅に持ち帰ってしまう。ノートがないとモハマッドが退学になると焦ったアハマッドは、ノートを返すため、遠い隣村に住む彼の家を探し回るが、なかなか見つけることができず、ジグザグ道や入り組んだ路地を右往左往する・・・

「旅と映画」で既に何作かご紹介したイラン映画界の巨匠アッバス・キアロスタミ監督作品のデジタル・リマスター版特集上映が、2021年10月から全国で順次おこなわれています。キアロスタミ監督の代表作である本作はまだご紹介していなかったので、この機会に書きたいと思います。

子育ての経験があってもなくても、テレビ番組『はじめてのおつかい』で、主人公の子どもを応援したくなってしまう気持ちは万人共通かと思います。

本作の主人公・ババク少年は、“はじめて”どころか、大人の頼み事や先生の厳しい言葉をしたたかに受け止めていく「大人びた子ども」なのですが、ついつい劇中の要所要所で「頑張れ!」「負けるな!」と応援してしまいたくなる作品です。

ババク少年はたかが(しかし少年にとっては「全世界」のような)宿題ノート一冊のために違う村まで山を越えていき、土砂降りの雨に降られて、友だちの学校生活のためにあくせくするのですが、平凡な彼がノート一冊のために惑う姿を見ていると、非常に不思議なのですが「自分の見ている“世界”というのは一体どれだけのものだろうか?(きっと思っているほど大したものではないんだろう)」というような、心が洗われる気分にさせられます。

実はごく最近、本作のことを連想した日常の光景がありました。僕の住まいのから数駅行ったところに昔からの商店街があるのですが、夜は日本酒の角打ちをやっているお店の前で、オーナーの方が持っている畑でできたという4色ほどのトマトがバスケットに入って売られていて、おそらく6歳ぐらいの娘さんが客引きやお会計をかなり立派にこなしていました。

なんというか、お店の切り盛りが彼女にとっての「全世界」のような感じがお店一帯に漂っていてババク少年の有様を思い出しましたし、どこか秘境に旅行して、交通の要所の売店で店の手伝いをする子どもに出会ったような心地になりました。まだまだ遠くに気軽に行きにくい日々が続きそうですが、日本にも、近所にも、秘境旅行を味わえる場はたくさんあるのだと思わされた光景でした。

『友だちのうちはどこ?』も含むアッバス・キアロスタミ監督作品7作がデジタル・リマスターで観れる特集上映「そしてキアロスタミはつづく」は、2021年10月16日からユーロスペースほか全国順次上映中です。詳細は公式ホームページをご確認ください。

(C)2019 HIGH SEA PRODUCTION – THE INK CONNECTION – TAYDA FILM – SCOPE PICTURES – TRIBUS P FILMS – JOUR2FETE – CREAMINAL – CALESON – CADC

(C)2019 HIGH SEA PRODUCTION – THE INK CONNECTION – TAYDA FILM – SCOPE PICTURES – TRIBUS P FILMS – JOUR2FETE – CREAMINAL – CALESON – CADC

(C)Bon Ishikawa

(C)Bon Ishikawa

(C)2016 BY JIN AND CASEY LLC ALL RIGHTS RESERVED

(C)2016 BY JIN AND CASEY LLC ALL RIGHTS RESERVED

(C)2021 Moolin Films, Ltd. & Moolin Production, Co., Ltd.

(C)2021 Moolin Films, Ltd. & Moolin Production, Co., Ltd.

(C)Ali n’ Productions – Les Films du Nouveau Monde – Artemis Productions

(C)Ali n’ Productions – Les Films du Nouveau Monde – Artemis Productions

(C)2020 Argonauts S.A. Elemag Pictures Made in Germany Iota Production ERT S.A.

(C)2020 Argonauts S.A. Elemag Pictures Made in Germany Iota Production ERT S.A.

(c)2019 CAPITAL INTELECTUAL S.A./KENYA FILMS/MOD Pictures S.L.

(c)2019 CAPITAL INTELECTUAL S.A./KENYA FILMS/MOD Pictures S.L.