(c) ARIZONA FILMS

(c) ARIZONA FILMS

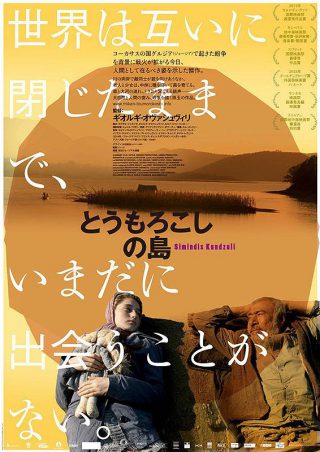

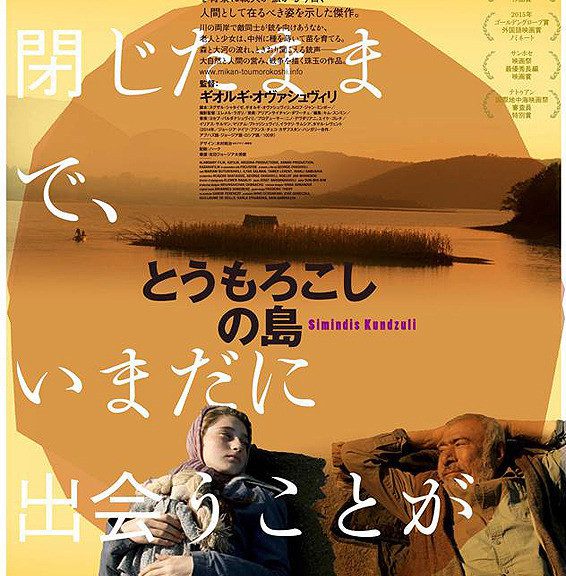

とうもろこしの島

監督:ギオルギ・オヴァシュヴィリ

出演:イルヤス・サルマン、マリアム・ブトゥリシュヴィリほか

日本公開:2016年

中洲に浮かぶ平和への意志

知られざるアブハジア紛争の行く末

コーカサス山脈から黒海へ流れるエングリ川に、毎年雪解けとともに肥沃な土が運ばれ中洲ができ、その場所で冬の貴重な食料となるとうもろこしが育てられる…という導入から映画は始まります。

『とうもろこしの島』はジョージアと、ジョージアから独立を主張するアブハジアの間の川という舞台設定で、両親を亡くした孫娘と老人がとうもろこしを育てていく様子がほぼセリフ無しで語られていきます。

アブハジアという地名を聞いて何かを連想できる日本人はそうそういないかと思います(私も今回この映画を見た後で調べて初めて知りました)。普遍性を重視したいという監督の意志で最終的に12ヶ国の合作で作りあげられたこの映画は、むしろアブハジアのことを何も知らないで見たほうが強烈な印象が残るかもしれません。のどかな日常が実は戦争の暗い影に覆われていたということが映画が進むに連れて徐々に明らかになっていきます。

この映画はセリフが本来必要かと思われるところでひたすら黙って物語が進むので、セリフが発された時には少しドキリとします。その数少ないセリフはもちろん周到に計画されているはずですが、私はそのセリフから「意志」というキーワードが思い浮かべました。

「あたり前のことがあたり前にできる」ということは、日本にいるとなかなか享受しにくい幸福かもしれません。日常的なことであっても、何かをしようという意志があって、それが達成できるということは幸福なことです。

自然は時に人間に牙を剥き、そうした人間の自由を奪います。なぜ地震がくるのか、なぜ津波が街を飲み込むのか…「なぜ?」といくら思いを巡らせても自然は答えてくれません。しかし、戦争はその「なぜ?」という問いの矛先を何かに向けることができてしまいます。国家への怒りが個人に、個人への怒りが国家に向かいかねません。アブハジア紛争は今現在も続いているといいますが、負の意志の連鎖が続いてしまわないように願うばかりです。

『とうもろこしの島』は岩波ホールほかにて9/17からロードショー中、その他詳細は公式HP よりご確認ください。

配給・宣伝:CELLOID JAPAN & DOZO Films

配給・宣伝:CELLOID JAPAN & DOZO Films