(C)2015-ALL Rights Reserved Dorje Film

(C)2015-ALL Rights Reserved Dorje Film

ブランカとギター弾き

監督:長谷井宏紀

出演:サイデル・ガブテロ、ピーター・ミラリほか

日本公開:2017年

歌姫の孤児と盲目のギター弾き。心に空白を抱えた者同士の、あてのない旅

マニラのスラムで盗みや乞食をして暮らす孤児・ブランカは、有名女優が養子をとったというニュースを道端のテレビで見て、母親をお金で買うというアイデアを思いつく。手下の少年たちがしたイタズラで寝泊まりをしているダンボールの家を壊され、途方にくれていたブランカは、盲目のギター弾き・ピーターと路上で出会い、身寄りのない二人は一緒に旅に出ることにする。はじめはピーターの集金を手伝っていたブランカがギターにあわせて歌いはじめると、美しい声に魅せられたレストランのオーナーが二人を雇う。しかし、順風満帆な二人の旅路は、そう長くは続かず・・・

この映画の最も美しい場面の一つは、ブランカとピーターがマニラの路上で出会う場面です。ブランカは、遠くから聞こえるギターの音色を聞いて、音の聞こえる方に少しずつ近づいていきます。旅がもたらす新たな出会いは、時に全く関係のない赤の他人が自分の人生を変えるという経験をもたらしますが、ブランカがピーターに一歩一歩近づいていく一連の場面は、運命を察知したブランカがピーターに引き寄せられていくような不思議な磁力が感じ取れるシーンです。

ピーターはあるシーンで「見えるものにこだわりすぎだな」とブランカにつぶやきます。観光だけでなく日常生活において、私たちはついついスマートフォンやカメラの画面に熱中しすぎて、注意していないと実際に目の前に広がっている風景を自分の目で見て感じることをなおざりにしてしまいます。どんな感性を大切にしながら人生を送っていくべきか、ハッとさせられるシーンが映画の中に散りばめられています。

監督は本作をつくる前も、世界中を旅した縁でセルビア・イタリアなどに滞在し、マニラのスラム街でも多くの時間を過ごしていたそうです。盲目のギター弾き・ピーターや、路上で強く生きる少年たちが映像にエネルギーを与えていますが、彼らは監督自身が自分の足で見つけ出し、主役・ブランカ役を演じるサイデル・ガブテロは、彼女がYoutubeにアップした歌の映像をプロデューサーが見つけ出したといいます。

監督が得た出会いの数珠つなぎをそのまま見させてもらっているかのような『ブランカとギター弾き』は、7月29日(土)よりシネスイッチ銀座にてロードショーほか全国順次公開。その他詳細は公式ホームページをご覧ください。

©SF Studios Production & Join Motion Pictures Photo Roxana Reiss

©SF Studios Production & Join Motion Pictures Photo Roxana Reiss

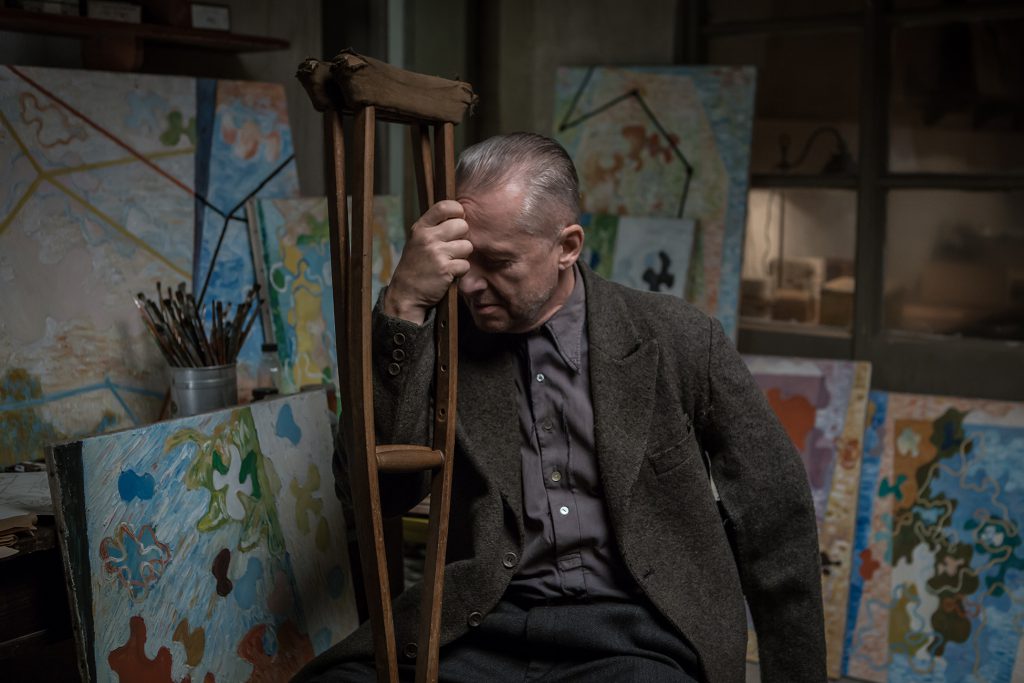

(C)2016 Akson Studio Sp. z o.o, Telewizja Polska S.A, EC 1 – Lodz Miasto Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Festiwal Filmowy Camerimage- Fundacja Tumult All Rights Reserved.

(C)2016 Akson Studio Sp. z o.o, Telewizja Polska S.A, EC 1 – Lodz Miasto Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Festiwal Filmowy Camerimage- Fundacja Tumult All Rights Reserved.

(C)CENTRAL MOTION PICTURE CORPORATION 1987

(C)CENTRAL MOTION PICTURE CORPORATION 1987

(C)2012 FOX STAR STUDIOS INDIA PRIVATE LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED

(C)2012 FOX STAR STUDIOS INDIA PRIVATE LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED