(C)2014 Zeyno Film Memento Films Production Bredok Film Production Arte France Cinema NBC Film

(C)2014 Zeyno Film Memento Films Production Bredok Film Production Arte France Cinema NBC Film

雪の轍

監督:ヌリ・ビルゲ・ジェイラン

出演:ハルク・ビルギナー、メリサ・ソゼンほか

日本公開:2015年

雪深きカッパドキアで、心の奥底にダイブする

トルコ、世界遺産のカッパドキアに佇む「ホテル・オセロ」。元舞台俳優・アイドゥンはホテルを運営しながら、親から受け継いだ膨大な遺産をやりくりしながら何不自由なく暮らしている。しかし、若く美しい妻・ニハルとの関係はうまくいっておらず、一緒に住む妹・ネジラともぎくしゃくしている。さらに、父の代から家を貸しているイスマイルの家賃滞納問題から逆恨みを買い、息子のイリヤスはアイドゥンの車に石をぶつける。兼ねてから慈善事業に興味を抱いていたニハルはイスマイル家族に憐れみを持つが、その考えの違いからアイドゥンと対立する。

やがて季節は冬になり、カッパドキアの地に雪が降り積もっていく。雪深い景観に呼応するかのように、アイドゥンを中心にした人間関係も、かねてから積もってきた軋轢が目に見える形で現れてくる・・・・・・。

本作のロケ地であるカッパドキアは、中東でも有数の観光地です。もう10年以上前になりますが、私は映画で描かれているのとちょうど同じぐらい雪が降り積もっているときにカッパドキアを訪れたことがあります。洞窟ホテルに宿泊しましたが、暖炉であたたまりながら他の宿泊者と話したり、窓の外の雪をただただ眺めたのをよく覚えています。

奇岩群を目にし、洞窟ホテルに泊まり、降り積もった雪の中を寒さにぐっと堪えながら歩く。もし冬のカッパドキアに旅をすれば、そうした経験をする可能性が高いでしょう。

旅には人を変える力があります。本作では、議論の応酬や迷いの衝突によって「心の中を巡る旅」が表現されています。奇岩群を見ることは、自分の奇妙な部分を見つめること。洞窟ホテルに泊まることは、自分の心の奥底を覗き込むこと。雪の中を歩くことは、まだ見ぬ自分に踏み入っていくこと・・・・・・人によって化学反応は異なりますが、旅におけるひとつひとつの行動は、日常生活とは違った人生の方向性を私たちにもたらしてくれます。白銀のカッパドキアでの深い思索と静かな気づきの瞬間を描いた『雪の轍』は、踏み出せばくっきりと足跡が残るような新鮮なイメージにあふれた、深く降り積もった新雪のような一作です。

カッパドキア

トルコ、アンカラ東南部にある世界遺産カッパドキア。まるで地の果てを思わせる不思議な奇岩群がひしめきあう風景は、思わず息を飲むほどの迫力です。古代噴火によって堆積した火山灰や岩が長い歳月をかけ浸食されて生まれた風景です。初期キリスト教の時代には多くのキリスト教徒たちが迫害や弾圧を逃れ、この地下に隠れ住んだといわれ、今も残る岩窟教会がその歴史を物語っています。

(C)Samsa Film – TS Productions – Lama Films – Films From There – Artemis Productions C623

(C)Samsa Film – TS Productions – Lama Films – Films From There – Artemis Productions C623

(C)copyright Mayfair Pictures.

(C)copyright Mayfair Pictures.

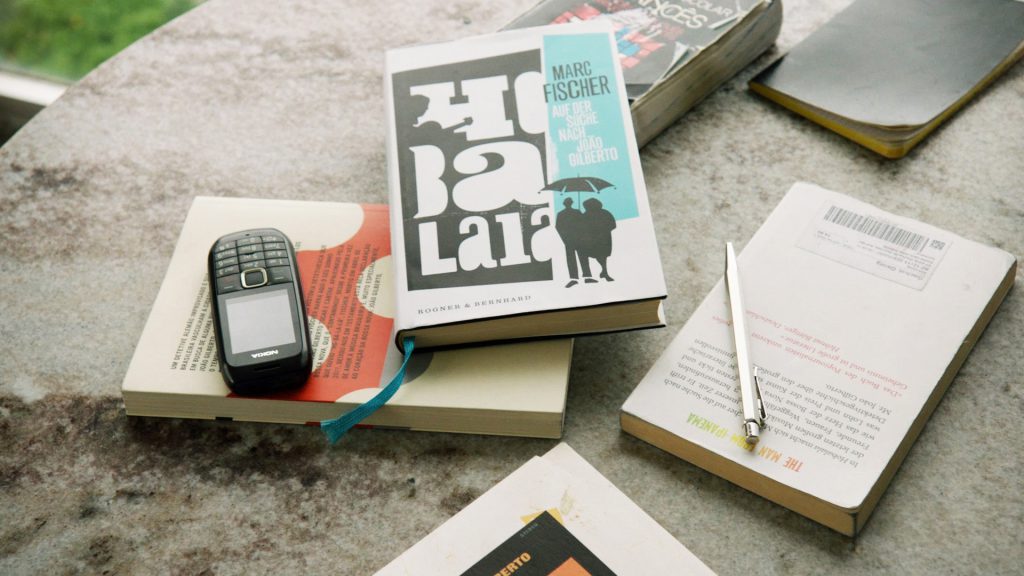

©Gachot Films/Idéale Audience/Neos Film 2018

©Gachot Films/Idéale Audience/Neos Film 2018

© BAFIS and Tremora 2017

© BAFIS and Tremora 2017

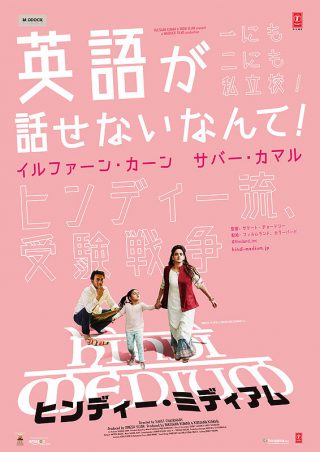

© 2017 Inkpot Films Private Limited,India / © Inkpot Films

© 2017 Inkpot Films Private Limited,India / © Inkpot Films

(C)2018MoozFilms

(C)2018MoozFilms

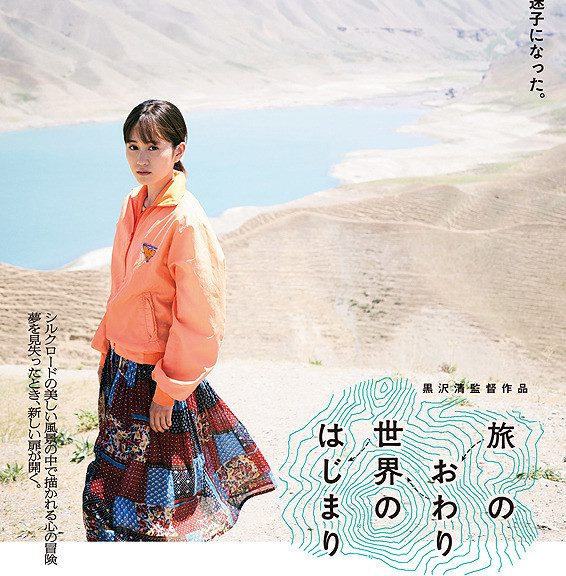

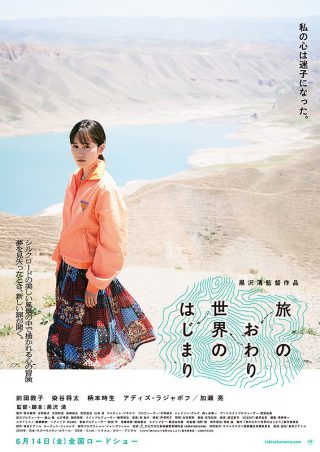

(C)2019「旅のおわり世界のはじまり」製作委員会/UZBEKKINO

(C)2019「旅のおわり世界のはじまり」製作委員会/UZBEKKINO