ナマステ!西遊インディアです。

歴代イスラーム王朝の都が置かれた歴史から、多くの遺跡が存在するデリー。

デリーにある3つの世界遺産はすべてイスラーム王朝時代に築かれたものであり、その歴史を物語っています。

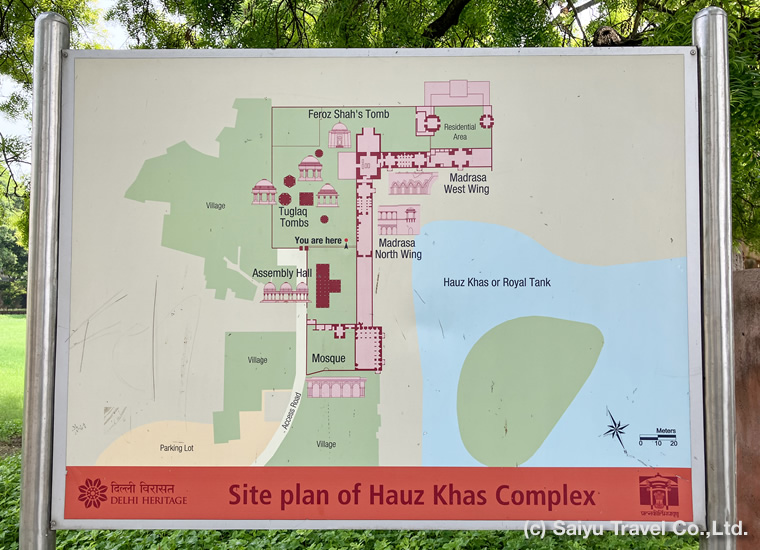

今回は、世界遺産でないためフィーチャーされることが少ないながらも、貴重な13世紀の遺構が残る「ホーズ・カース」遺跡群をご紹介します。

オールド・デリーの南、サウスデリーに残る13世紀の遺跡群ホーズ・カース(Hauz Khas Complex/हौज़ खास)。カタカナではハウズ・カース、ハウツ・カズのように表記されることも多いですが、ホーズ・カースが現地の発音に近い気がします。

入場料は外国人料金250ルピーで、通常8:00~19:00に見学できます。デリーメトロのマゼンタ&イエロー線「Hauz Khas」駅からオートリキシャで10分くらい。周辺は高級ブティックやカフェ、レストランが立ち並ぶおしゃれなショッピングエリアとしても定着しています。

車で15分の場所には、同じくデリー=スルターン朝の13世紀に建てられた世界遺産の塔、クトゥブ・ミーナールがあります。

クトゥブ・ミーナールは、デリー=スルターン朝のなかでも、1206年に始まる奴隷王朝の創始者クトゥブッディーン・アイバクが建てたものですが、ホーズ・カースはその後の1290年から始まるハルジー朝時代に建てられたもの。

ハルジー朝第3代スルターンのアラーウッディーン・ハルジー(1296-1316)が貯水池として造営しました。

ホーズ・カースとは、ペルシャ語由来でTank(貯水槽、もしくは湖)を表す「Hauz」と、Royal(王室の)を意味する「Khas」を合わせた意味。“王室の貯水湖”のようなイメージでしょうか。

貯水湖は最大で50ヘクタール(東京ドーム約10.5個分)もの広さに及んだそう。

ホーズ・カースはハルジー朝の都城址シリの一部で、大きな貯水池はシリの住民に水を供給するために建設されたと考えられています。乾季の間、王族たちがお城で必要な水を十分に確保できるほどの規模だったといいます。

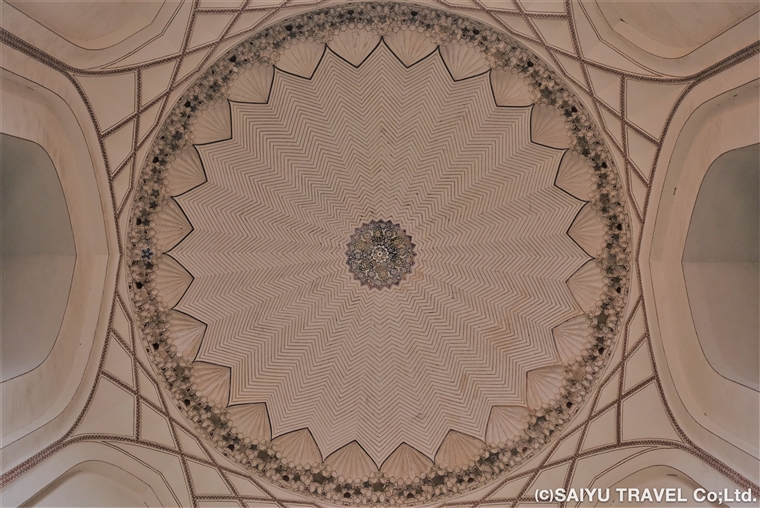

敷地内は柵がないところも多く、壁面を近くで見たり、回廊部分に入ってみたり、裏にまわったりと、自由に見学できます。(市民やカップルの憩いの場のような雰囲気もあるので、物陰に入るとたまに人がいてびっくりすることも…!)

貯水池の南東側にある遺跡群のエリアには、後のトゥグルク朝スルターンであるフィールーズ・シャー・トゥグルク(1351-1388)が14世紀につくったマドラサ(神学校)や、要塞、モスク、墓廟、居住区などがあります。

庭園にあるドーム構造をもつパビリオン(Assembly Hall)は、さまざまな形とサイズがあり用途は不明ですが、碑文によるとお墓であると推測されています。ただ、現在はお墓の痕跡はありません。その大きさと形状から、集会場のような役割があったとも考えられています。

フィールーズ・シャーの墓の南側向かいにある、8本の柱を持つ小さなチャトリ(インド・イスラーム様式の建築で、ドームが載った東屋のような建物)も印象的です。

このホーズ・カース遺跡群のなかでもっとも重要とされる建物は、フィールーズ・シャーの墓廟です。

南側の入口の碑文には、1508年にローディー朝のシカンダル・ローディーの命令で建物の修理が行われたことが残されています。

トゥグルク朝3代目のスルターンとして1388年まで統治したフィールーズ・シャーは、内政を重視した行政改革を行い、人々から人気がある王様だったそうです。妻はヒンドゥー教徒の女性、信頼する宰相もヒンドゥー教からの改宗者だったそうで、ヒンドゥー教徒に一定の理解を示した宥和政策をとっていました。また、都市・灌漑施設などのインフラ拡充、税制改革、罪人に対しても残酷な処罰を廃止したりして、イスラーム政権の安定を図りました。

フィールーズ・シャーが亡くなったのは1388年でしたが、1354年の生前に、マドラサと同時に自分の墓廟を建てました。

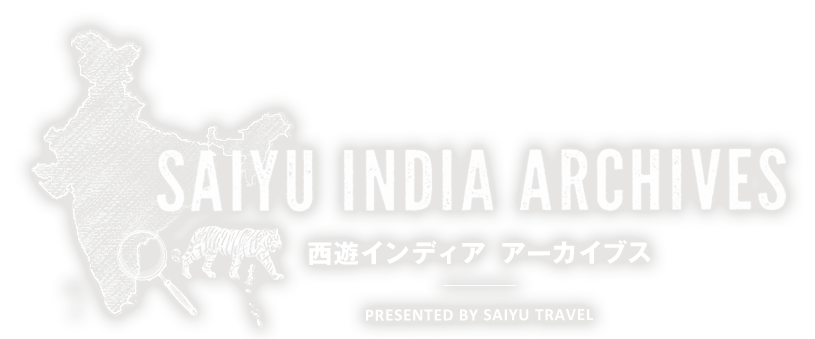

大きさは13.5m×13.5m、マドラサの北棟・西棟の接続点にあり、ドームの頂上は建物全体で一番高い場所になっています。部屋の中央にあるお墓はフィールーズ・シャーのもので、他の大理石のお墓はおそらく彼の息子と孫のものとみられます。

通常ツアーで訪問することは少ない場所ですが、見応えは十分。クトゥブ・ミーナールの見学やホーズ・カース・ヴィレッジでのショッピングと合わせて、日差しの強くない日に訪れてみるのもおすすめです!

※入場料などの情報は、2024年7月訪問時のものです。

Photo & Text: Kondo

▼日本発着のインドツアー一覧はこちら

https://www.saiyu.co.jp/list/ipnp.php#india

▼インド現地発着の個人手配プランはこちら

https://www.saiyuindia.com/

タグ:SAIYU INDIA , SAIYU TRAVEL , インド , インドガイド , インドの手配会社 , インドの旅のブログ , インドブログ , インド個人旅行 , インド個人旅行、インドの旅のブログ , インド旅 , インド旅行 , インド旅行会社 , インド現地手配会社 , サウスデリー , デリー , ホーズ・カース , 現地手配 , 西遊インディア , 西遊旅行