昨年ばっちりと撮影できた場所を下見で確認に行くと1か所は放棄地となって草が茂ってヤンバルクイナがいたとしても見られる状況ではなかった。周囲にはペアがいるが、場所が民家前なので使用を中止した。夕方のポイントも出現はするが、昨年に比べて出現が悪いのも悩ましかった。夕方のポイント周辺はヤンバルクイナの個体群が多いようで最低5ペアはいると思われる。

夜間は1日がヤンバルクイナ6羽、フクロウ類0、2日目はヤンバルクイナ0、フクロウ類0と厳しい状況で本番を迎えることになる。

<1日目>

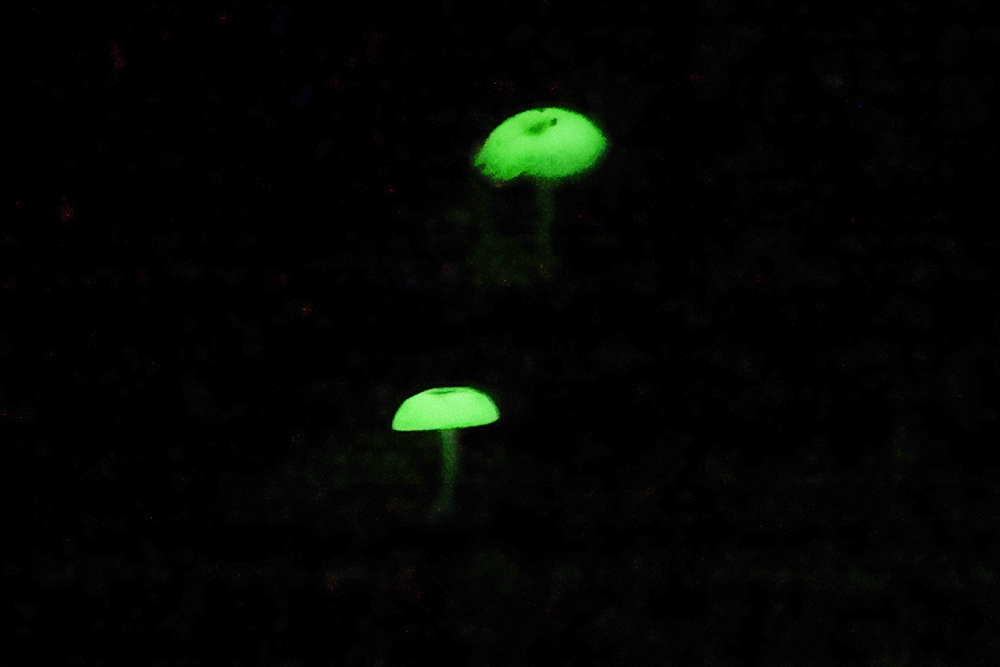

空港で皆さんをピックアップして喜如嘉へ。期待をしたがやはり少なく、シギやチドリが遠くすぐに引き上げて宿へ向かう。各自部屋へ荷物を置いてもらい、すぐに夕方のポイントへ移動します。とりあえずシートのブラインドを張るが、ブラインドの自重でうまく張れなかったせいか?人がたくさんいてオーラが出すぎたせいか、ヤンバルクイナは超速で道路を通過してしまい、薄暗くなるまで出現はなかった。そのまま夕食を食べてから夜間撮影の練習をしました。撮影は3段階での撮影をする練習をマスターしてもらったので、周囲になにか生き物はいないか探しに出ました。「以前ここにヤンバルクイナが眠っていたんだよね」とライトを当てると・・・いた!まさか本当にいるとは!この個体がまた逃げないし、すごく撮影がしやすい場所でがっつり撮影をしてもらいました。さて戻りましょうかと歩き出すとリュウキュウコノハズクが近くで鳴いているので探すと、これまた近くにとまっていたのでしっかり撮影をしてもらいました。予想外の撮影ができてみなさんルンルンで部屋に戻られました。

<2日目>

5時半集合出発で夕方のポイントへ向かい、今回は2名が外でブラインド、4名は専用車の中からヤンバルクイナを待ちますが、残念ながら出ませんでした。本来回るコースを専用車で回ると道路上で1度だけ遭遇しましたが、撮影はできませんでした。Uターンする場所ではヤンバルクイナだけではなく、ホントウアカヒゲも近くで出るので20分待機しましたが近くまで声が近づきますが姿を現さなかった。一旦宿へ戻り、敷地内のトレッキングコースで鳥を探すと小鳥の混群が現れたのでリュウキュウメジロ・リュウキュウシジュウカラ・リュウキュウキビタキ、リュウキュウコゲラを撮影できました。

ノグチゲラの気配はするのですが、出会うことはできませんでした。カラスバトのうめき声を聞きながらトレッキングコースを歩いているとオキナワキノボリトカゲが出現したので撮影をしてもらいます。11時になったので一旦辺士名へランチを食べに行きます。下見の時にリュウキュウツバメがいたのでカメラは携帯してもらいます。食後は待っていたようにリュウキュウツバメが定位置にとまったところを撮影できました。

宿に戻る途中でリュウキュウイノシシのウリ坊が道路わきに出たので撮影してもらおうとしたのですが、さすがに6名も出てくると山へ逃げ込んでしまいました(笑)

お昼休みとしてる時間も皆さん活発に動いておられたようで、2名ほどが部屋のベランダからノグチゲラが撮れたようで報告を受けました。17時になったのでヤンバルクイナのポイントで待ちます。この日は道路の反対側をゆっくり歩いてきたのですが「これから」という時に車が来て叢へ入ってしまった。その後いつの間にか水路で水浴びをしていたようでちょっぴり出たがまたしても叢へ。そして最後は足早に通過してタイムアップ!いったん宿に戻り食事と準備をして夜間撮影を開始です。昨日ヤンバルクイナが眠っていた場所にはいませんでした。しばらく走ると道路を走る哺乳類が?なんとこちらに向かってくる?ケナガネズミです。車を止めて撮影してもらおうとしたのですが・・・茂みに消えてしまいました、残念。コース1/3でヤンバルクイナのペアを発見!しかし時間が早いせいか枝から降りてしまった・・・。

その後はオリイオオコウモリを撮影するために集落内の公民館で撮影をしていると鳥が???電線にアオバズクがとまったので撮影をしてもらいました。これはラッキーでした。その後も1羽を見つけるがこれまた逃げられてしまった!Uターン位置まで行ったので、そのまま引き返しながら探しますが見当たりません。諦めかけた時にライトが枝の上の塊を一瞬捉えました。車を止めてもらい探すが見当たらない?おかしいなぁとふと5歩ほど下がると枝に隠れていた塊をライトが照らします。なんとリュウキュウオだったのです。皆さんに撮影をしてもらっている間にまぶしかったのか横向きになってしまい、私は横姿しか撮れなかったが、皆さんは撮れたようで興奮をされていました。しばらく進むとまたしてもケナガネズミ!なんて日でしょう2頭も見られるとはアンビリーバボーです。まずまずの成果で事故もなく無事帰宅です。

<3日目>

5時半集合出発で夕方のポイントへ向かい、今回は全員でブラインドからヤンバルクイナを待ちますが、なんと・・・家族連れのお父さんがヤンバルクイナの通り道でカメラを構えてうろうろする!参った・・・まさかこんな状況になるとは!30分ほどで切り上げてくれたが、陽が強く照りだしてきたので早めに切り上げて宿に戻ることに。敷地内に入り、駐車場に入ろうとしたら近くにヤンバルクイナのペアが!以前もここで出現したことがあったが・・・出るとは不覚だった。一度茂みに入ると出てこないので、皆さんには部屋に戻りパッキングをしてもらい車に積み込んでもらいます。皆さんを待っていると?ノグチゲラの声が近くで聞こえるので、荷物を積みに来た順番でそちらへ行ってもらいました。全員が荷物を積み込んだので私も行ってみると?誰もいない?反対側へ飛んで行ったそうで皆さんそちら側にいました。そのまま探しに行くと道路わきの地面からノグチゲラが飛び出すがとまった場所が竹や木の茂みで撮れそうで撮れない!トレッキングコースを途中まで歩き、ベンチがある場所で出発までの時間までフリーで行動をしてもらうことに。少人数とはいえ7名でぞろぞろと歩くだけで鳥との出現率は下がるので皆さん納得です。さて私はトイレに行きたいので施設に戻る途中、足元でガサゴソと何かが動く音が。すぐにノグチゲラと分かったので近くにいる人に伝えますが、またしても近いけれど撮れない!元来た道に戻り、皆さんに声を掛けました。そして私はトイレに(笑)戻って皆さんが何かを狙っているので聞くとホントウアカヒゲを狙っているようでした。時間になったので専用車に乗って喜如嘉へ。期待をしたのですが、パッとした結果は得られませんでしたがセイタカシギ・タカブシギは何とか撮ることができました。

そして最後の時間調整地「三角池」へ。下見ではもう少し鳥たちがいたのですが、クロツラヘラサギ・ヘラサギ・アカアシシギ・アオアシシギ・キアシシギ・トウネン・ヒバリシギ・バン・コチドリを軽く撮影して空港へGo!怪我も事故もなく、皆さん無事帰路に就かれました。お疲れさまでした!