10月8日 1日目 新潟 雨

午後新潟駅に集合をしてタクシーでフェリーターミナルへ。そして佐渡汽船で佐渡島へGo。下船後はレンタカーに乗り、ホテルへ直行します。ホテル併設のレストランで食事をしようと思ったら?貸し切りで使えない!他の店に電話するも繋がらない???仕方がないので向かいのAコープへ行き、閉店ギリギリでお弁当を買うことができました。もともと佐渡島ではホテル周辺での食事事情が悪いので今後は注意をしたいと実感。

10月9日 2日目 佐渡島 雨のち快晴

朝は天気が悪そうな予報だったので、8時30分とゆっくりの出発にしました。7時30分~8時30分は出勤時間なので交通量が多く道路際での撮影は危険になるためです。とはいえ・・・よく見かける田んぼを探すもトキが見つかりません。「たくさんいるはず」なのですがこれがトキなんです。秋は群れでいることが多く10羽以上の群れでいることもよくあるのですが、なぜか見つからない時は見つからない。なのでとにかくゆっくりとしたスピードで探すのみ。ようやく1羽を見つけたのでしっかりと時間を取って撮ってもらいます。まずは「しっかりと撮れた!」という充足感は必要なんです。今年のトキとの距離も通常通り約、田1枚分。中央にいる個体を見つけて車でゆっくりと近づいてもゆっくりとこちらから距離をとり田1枚分のスペースを確保します。だからバックが良い場所や光の良い場所を選んでは撮影をしてもらいます。

飛翔

飛翔

伸び

伸び

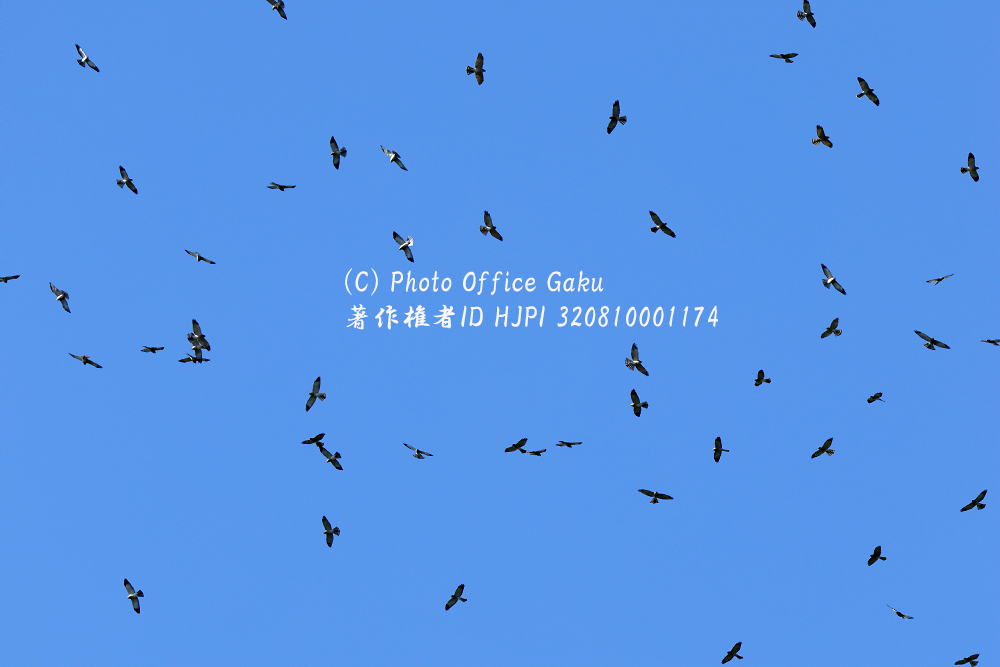

一旦昼食を摂ってから再び田んぼ巡りですが、今年はまだ冬鳥たちが遅いようでガンカモ類が見当たらない。おまけにたくさんいるはずのノスリもタヌキも見つからないのがさみしい。それでも上空を飛ぶヒシクイの群れを見送ることができました。渡り途中なのかもしれません。午後から夕方にかけては青空バックの枝どまりや飛び立ちや飛翔もしっかりと撮ることができました。

枝どまり

枝どまり

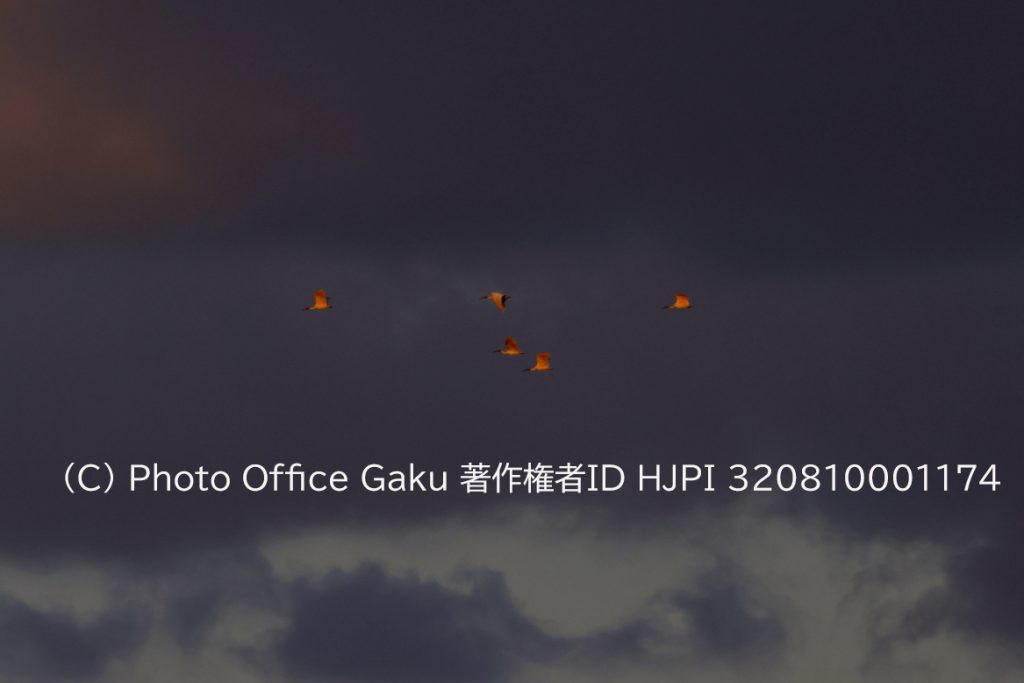

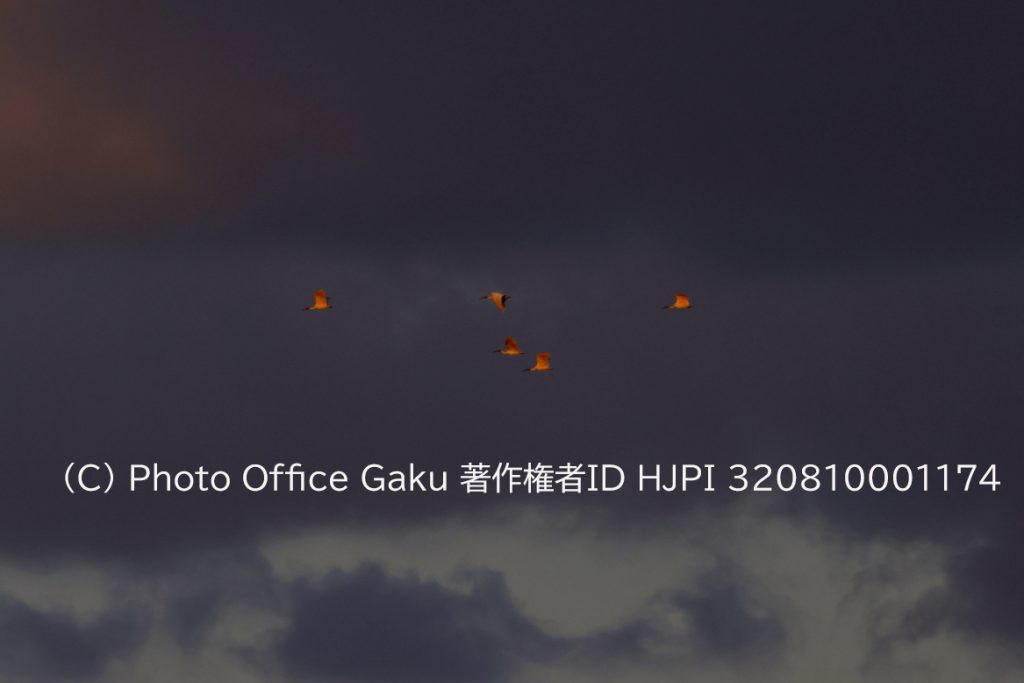

夕方は10羽以上の群れがいる場所を見つけたので近くの川の堤防からねぐらに飛ぶ姿を狙う事ができました。ホテルへ戻って来てから「今日はホテル併設のレストランで!」と思ったらまさかの定休日・・・昨日電話がつながらなかったレストランへ行くと無事入れましたが、私たち以降の人は全員断られています・・・セーフだぜ!

ねぐらに飛ぶ群れ

ねぐらに飛ぶ群れ

10月10日 3日目 佐渡島 快晴

天気予報が晴れという事でこの日は6時に出発しました。狙いは水滴のついた草を逆光で狙いそこにトキを絡める!これは本当に時間勝負なので田んぼを見ながらゆっくりと探すとトキがいました!しかし道路が狭く入れないので涙を呑んでパス。次は4羽がいたのでゆっくりと近づきますが、やはり群れだと警戒心の強い個体がいて近づけません。待っていると一般観光客の車が近づいたおかげで何とか近づいてきたところを撮ることができました。次は冬ねぐらになっているポイント周辺で探しますが、いません。Uターンをして戻ってみると???なんで?さっきまでいなかった場所にトキがいる!一旦通り過ぎてからUターンをして何とか逆光と輝く水滴とトキの撮影ができました!

逆光と輝く水滴とトキ

逆光と輝く水滴とトキ

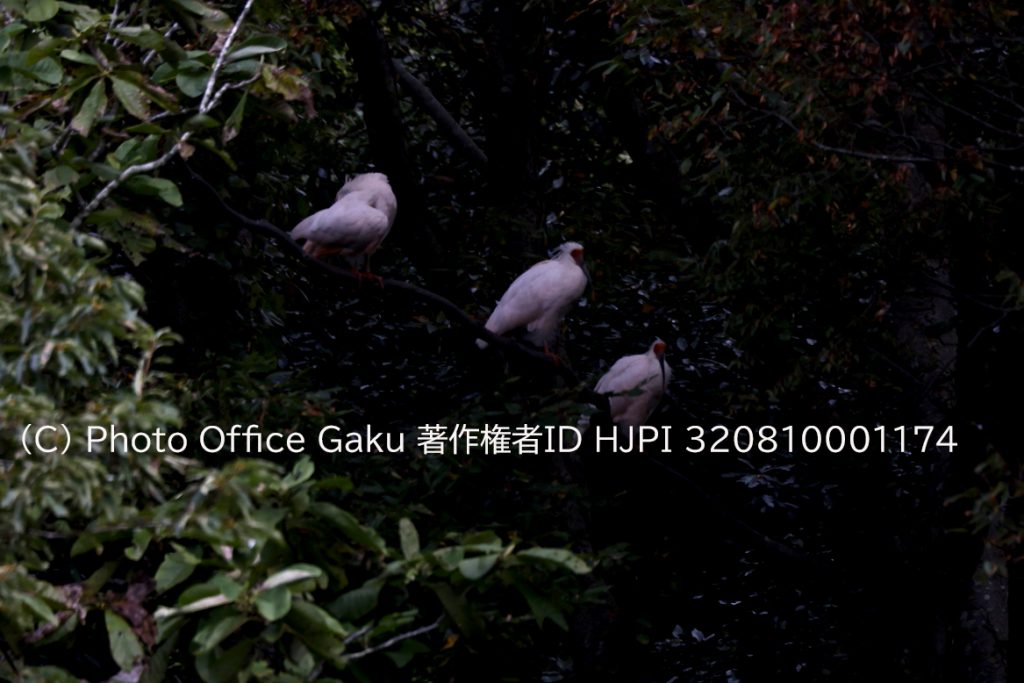

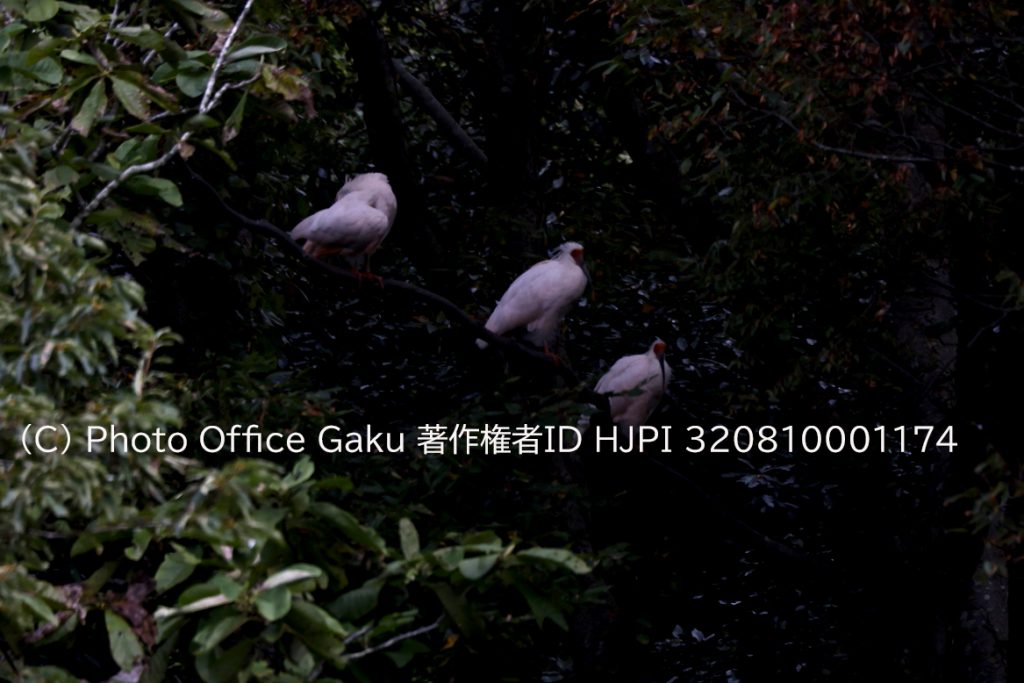

この後もゆっくりとホテルに戻りながらトキを探しますが、いい場所にいませんでした。ホテル近くのカントリーエレベーター周辺でチョウゲンボウ2羽が飛びまわっていたので撮影はできませんでしたが、観察を済ませ朝食と休憩にしました。9時に再び探しに行きますが、どこにもトキは見当たりません。困ったなぁと先ほどとは違うねぐらを覗くと?なんと6羽がとまっています。その中で手前にいる3羽を何とか撮影ができました。

ねぐら

ねぐら

その後はなぜなのか見つけられないのでトキのテラスに上がり佐渡島のトキたちが暮らす風景を堪能してもらいました。さて、加茂湖の反対側の田んぼを探すとトキの群れがいたので車を安全に停められる場所を探してゆっくりと撮ってもらいました。撮影中低い場所をマガンが飛んで行きます。近くに降りるかなと思ったのですが行ってしまいました。お昼はお弁当をコンビニで買ってもらいホテルに戻り14時まで休憩にしました。14時からは再びトキを捜索しますが、見当たりません。昨日の枝とまりをしていた場所へ行きますがいません。どうしようかと周辺の大きな木を双眼鏡で見ていると何か白いものが?トキです。そちらに向かうと奥から10羽ほどのトキが飛び立ち木の枝にとまったので大急ぎで車を安全に停められる場所に停め車内から撮影をします。枝からの飛び立ちや周囲の田から飛んで来て枝にとまる姿もしっかり撮ることができました!

群れとまり

群れとまり

1時間ほど撮影したでしょうか?一旦切り上げてトキたちがとまっていた場所の前を通ると?低い位置にとまっている姿を見つけたのでゆっくりと近づきどアップで撮影することもできました!まだ夕日とねぐら入り飛翔には時間があるので、別の個体を探します。すぐに3羽の群れがいたので「まぁ時間つぶし的」に撮ってもらっているとどんどん採餌しながらこちらに向かって来てくれたことで逆光に輝く二番穂と絡めて撮れたり、群れを見つけた個体がこの群れの中に入るために飛んで来る飛翔姿も撮ることができた。撮影を終えて5分も走ると道路わきのコンクリートの上にとまるノスリも撮れました、まさかまさかのラッキータイムでした。

飛翔

飛翔

着地

着地

ペア

ペア

さぁて昨日トキの群れがいた場所へ行くといましたいました、12羽ほどが。(実際見えないところにも4羽いて16羽でした)夕日が山に隠れると暗くなるのですが、西の空は茜に染まり、飛翔する紅いトキの群れを撮ることができました。みなさん大変喜んでおられていたので、夕食は3日目の正直でレストランで祝杯を挙げました。

10月11日 4日目 佐渡島 曇り時々晴(通り雨あり)

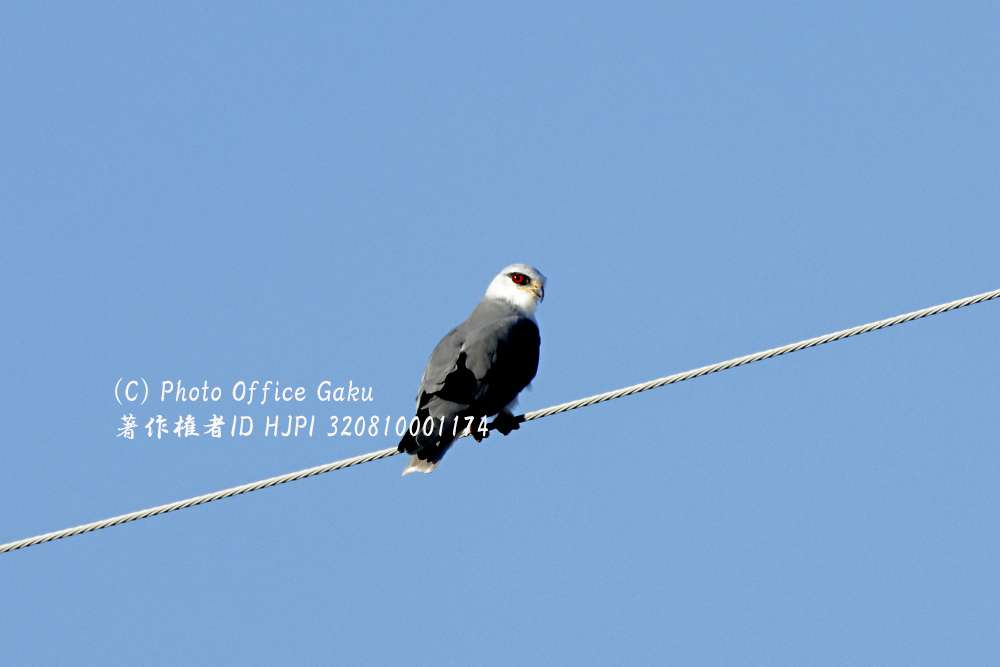

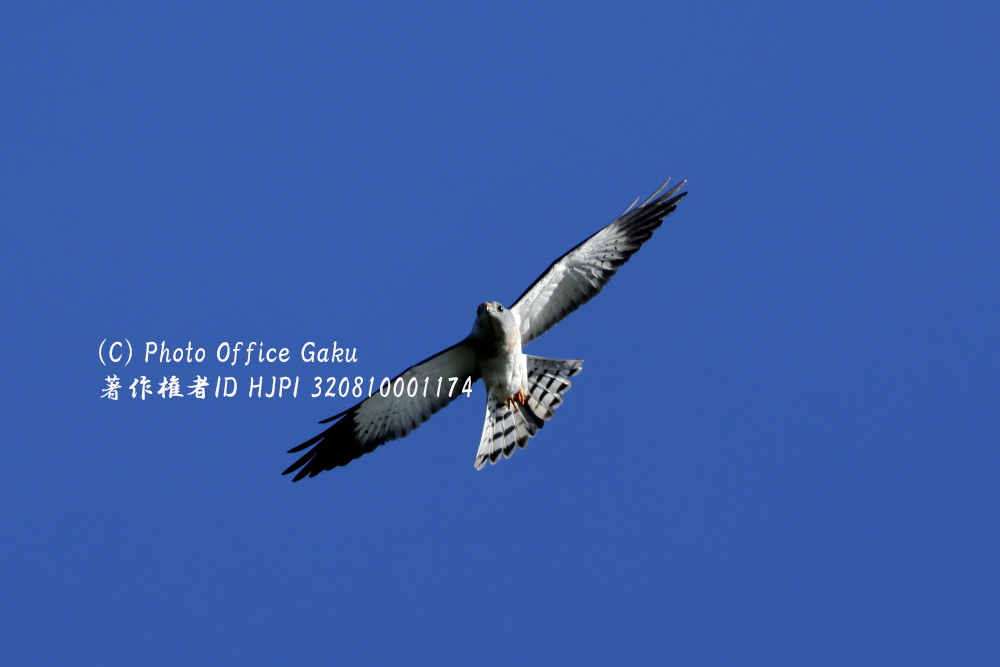

最終日の朝も6時からスタートです。しかし昨日ほどいい場所にトキはいません。ねぐらのある木の周辺へ行くと、いました!4羽いたのですが、ちと遠いのが悩ましい。ですが写真を撮ってもらいます。その後も探しますが見つかりません。しかし電柱にとまるノスリがいたのでアップで撮ってもらいました、幼鳥なのでこんなに近くで撮れました。ラッキーです。

ノスリ

ノスリ

一旦食事に戻り荷物を車に積んで9時から再スタートです。しかしトキが見当たりませんがみなさん焦りが見られません。理由は昨日がっつり撮れているからです。しかしこの雰囲気に甘んじてはいけません。私のお気に入りの田んぼを廻ると刈り取り途中の稲の脇からトキが出てくれて近くで撮影ができました。最後の最後で飛んできたトキを追いかける形で入った田んぼを見つけましたが、やはり遠い。それでも距離がある分、群れの姿を何とか撮影ができたのでフェリーターミナルへ移動して、無事終了となりました。

残念だったのは今年の夏は昨年以上に熱く、9月も高温だったせいで紅葉が大きく遅れて「秋」を感じにくい雰囲気でした。来年は、もう少し遅くしてみようかなと感じました。

今回本当は5名フルだったのですが、3名のキャンセルで急遽参加者2名となったため、私がレンタカーを運転することで催行ができました。通常ならジャンボタクシーを利用するのですが、レンタカー利用だったので時間の自由度と超少人数という事で今まで行ったツアーの中でもTOPではと思えました。しかしまともに?いやいや、がっつり撮れたのがトキのノスリと他はさっぱりでしたが、メインのトキが撮れたのでいいとしましょう(笑)

撮れた鳥

トキ・ノスリ・トビ

見られた&声を聞かれた鳥

キジ・マガン・ヒシクイ・カルガモ・マガモ・コガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・オシドリ・カイツブリ・キジバト・カワウ・チュウサギ・ダイサギ・アオサギ・ウミネコ・ミサゴ・チョウゲンボウ・アカゲラ・モズ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヒバリ・シジュウカラ・メジロ・イソヒヨドリ・スズメ・ハクセキレイ・ホオジロ

この記事を書いた人

戸塚 学 とつか がく

高校3年生の時写真に興味を持ち、幼少の頃から好きだった自然風景や野生の生き物を被写体として撮影をする。20歳の時、アカゲラを偶然撮影できたことから、野鳥の撮影にのめり込み、「きれい、かわいい」だけでなく、“生きものの体温、ニオイ”を感じられる写真を撮ることが究極の目標。野鳥を中心としたネイチャー系フォトグラファーを目指す。作品は雑誌、機関紙、書籍、カレンダー、コマーシャルなどにに多数発表。

●日本野鳥の会会員 ●西三河野鳥の会会員 ●SSP 日本自然科学写真協会会員