1日目 晴れ

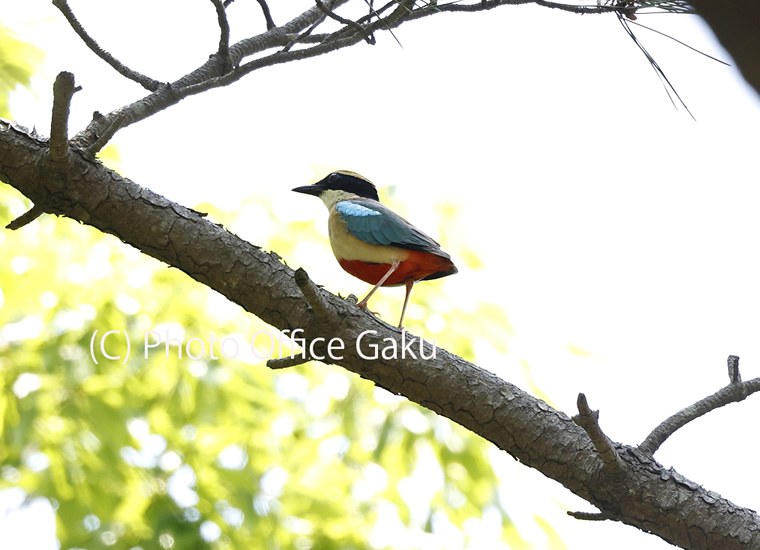

釜山空港で合流して撮影ポイントの成る場所で地元の保護協会の方と合流して各ポイントを巡ることになりました。初めに「世界初」というヤイロチョウの保護区の案内をしていただき、特別に保護区の中にある、昨年ヤイロチョウが使った古巣を見せてもらいました。

ヤイロチョウは、毎年巣造りをするので問題はないとのことでした。ただし、周辺で今年も営巣する可能性が大きいので、環境的な撮影をすることができたのは良かったです。韓国での巣は岩の上が70%、木で20%、地面が10%で、地面の場合はほとんど失敗するとのことでした。理由は捕食者に襲われる確率が高く1番はイタチで、他にはカラスなどとのこと。 その後は各ポイントを廻り、ヤイロチョウのさえずりを確認すると、遠くでさえずりを確認することができました。

2日目 晴れ

朝6時に出発して車で移動をしながら保護協会の方と一緒に探します。さえずりが聞こえる場所で待つのですが、なかなかに厳しい。近くまで来ても手前の枝葉が邪魔をして見えない!声は超近くなのに見えない!

しばらくすると何かが飛ぶ姿が視線に入り視線の先を見ると?ヤイロチョウだ!!!何とか抜ける場所を見つけるがお客様に説明が難しい。それでも何とか確認をすることができました。

一旦朝食でホテルに戻ると、ホテル脇の山の上にタカが飛んでいるというので、見るとハチクマが10羽ほど旋回している?これは繁殖なのか?渡りなのか?気になるが、それよりも撮影できる距離ならと悔しい思いをする。

朝食後はいったん休憩を30分ほど入れてから、何か所かを廻り同じような撮影を繰り返すことになるが、ほとんどが近くまで来ても姿を見ることさえできないのが悔しい。地元の方も「ヒナがいれば巣の近くで確実に見られるけど、さえずりの場合はやはり難しい」とのこと。それでも私たちの真上に来てお腹の赤い部分をしっかり見られ撮影もできたことはラッキーでした。

昼食後は休憩を入れて16時からスタートです。コウライウグイス、コウライキジ、ブッポウソウは見られたが本命のさえずりが聞こえない。ようやく声がするので待っていると同じ場所から動かない。必死に双眼鏡でさがすと、手前の青葉の奥にコバルトブルーが見えた?と思い、少しづつ動くとやはりそこにヤイロチョウがいた!

ただしお客様に教えることができない。私の位置以外見えないし、少しでも目を離すと再捕捉が難しい。そこで、みなさんのカメラを借りて私が撮影をすることにしました。その後は、夕食に合わせて18時終了となりました。

3日目 晴れ

珍しくこの日も晴れ。昨日同様6時スタートです。しかしこの日はさえずりが聞かれない。どういうことかわからないが、なぜか日によってまったく状況が変わることがあるのは経験的に分かっているが、まさしくそんな日でした。よくさえずるポイントを探すがまったくさえずりが聞かれず、ひたすら車で移動しながら声を探します。ようやくさえずりが聞かれる場所を見つけ探していると、なんと2羽いたが飛ばれてしまいました。喧嘩をしている様子は見られなかったのでペアだと思われます。悔しい・・・

一旦朝食を食べたあと、1時間ほど休憩を入れて再スタート。やはり探せど、探せど見つからない・・・結局、撮影どころか見つけることができませんでした。昼食に行く途中、小さな島がサギのコロニーになっていたので少し覗くと、ダイサギ、チュウサギ、アマサギ、アオサギの姿を確認。海岸でカラシラサギはいないか探すが見つかりませんでした。午前の部は終了となりました。

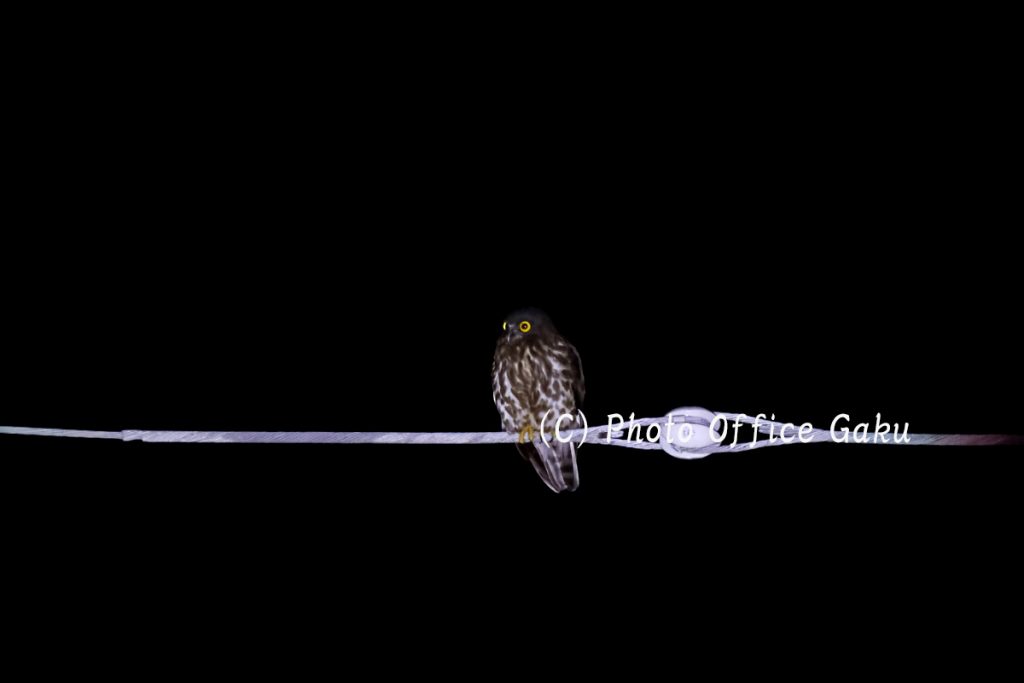

夕方は、一番確率が高そうな場所で探すことに。コウライキジを発見したお客様がチャレンジするも、まんまと逃げられてしまいました。これは私の想像だが、きっと狩猟鳥なので人間に対しての警戒心が強いんじゃないかなと思っています。赤松のてっぺんにとまるチゴモズとサンショウクイを撮れたのはラッキーでした。その後ヤイロチョウのさえずりが聞こえたので期待をしたが、結局探し当てることもできず終了となってしまいました。

4日目 晴れ

最終日なので、早朝の2時間が実質ラスト!

昨日の夕方かなり近くでさえずっていた場所へまっすぐ向うが・・・声がしない。全くしない。少ない時間で粘るのは危険なので次の場所へ向かうがことごとく声が無い。これは困ったと焦っていると、声が!車を停めて外へ出る。さえずりを頼りに近づくと近い!しかしどうやっても見つけられない。ヤイロチョウのさえずりに触発されたのか、カラアカハラとマミジロキビタキも囀り出す。本命も狙いたいがこの2種も捨てがたい・・・!おまけにホオジロの声まで加わった?ホオジロと不審に思い声の方向を見ると鳥がいた。後ろ姿はホオジロだ。ふと横を向くと眉毛が黄色い!ミヤマホオジロだ。みなさんに撮影してもらおうと呼ぶと飛ばれてしまいました・・・悔しい。

結局ヤイロチョウは同じ場所でしばらくさえずった後、森の奥へ離れて行きました。最後の最後に期待をして向かった場所は、なぜかこんな早くから林道沿いで伐採作業をしていて、前に進めずやむなくUターンして、朝一で行った場所に戻るも結局声も聞くこともなく終了となってしまった。朝食後にそのまま釜山空港へ向かい無事終了となりました。

ヤイロチョウ=地面のイメージがあるが、さえずりは木の中間部から上層部にいることが多く、声を頼りに探しても見上げになることで手前の枝葉が邪魔で探すのに苦労しました。今回は手探りの部分もあったが、今後は早朝のみヤイロチョウ探しにして、他はブッポウソウ、コウライウグイス、チゴモズなどを探すのが良いかもしれない。ヤイロチョウの撮影は非常に難しいです。

撮影できた鳥

アオサギ・チュウサギ・ダイサギ・アマサギ・ハチクマ・ブッポウソウ・コゲラ・ヤイロチョウ・サンショウクイ・チゴモズ・モズ・ミヤマカケス・ヤマガラ・シジュウカラ・ヒガラ・カラアカハラ・キセキレイ・ミヤマホオジロ

見られた&声が聴かれた鳥(S=さえずり)

コウライキジ・カワウ・コサギ・ウミネコ・ドバト・キジバト・カッコウS・ホトトギスS・アカショウビンS・オオアカゲラ・ヤマゲラS・コウライウグイス・サンコウチョウS・カササギ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ツバメ・エナガ・ヒヨドリ・ウグイスS・マミジロキビタキS・イソヒヨドリ・シロハラS・ムクドリ・カワラヒワ・スズメ